Вещи, которые я не выбросил

«Издательство Ивана Лимбаха» выпустило в свет книгу известного польского художника‑графика и дизайнера, представляющую собой сборник эссе, речь в которых идет о прошлом и настоящем дизайна. Однако через мир вещей автор рассказывает множество глубоких историй, в том числе историю своей матери. Предлагаем вниманию читателей «Лехаима» фрагменты из книги Марцина Вихи.

Марцин Виха

Вещи, которые я не выбросил

Перевод с польского . П. С. Козеренко . и О. В. Чеховой . СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2021. — 304 с.

После марта

До марта . В марте. После марта. Мартовское. Как в марте. Почти как в марте. Этот месяц торчал посреди ее биографии. Еще одна вещь, которую я не понимал. То есть мне казалось, что понимаю. Я читал все, что нужно, узнавал цитаты и героев. Знал все эти непременные истории, возгласы, с помощью которых вершилось правосудие над участниками травли. Эти ужасные каламбуры, этот бич доцента Дамского и редактора Кура — вот видите, наказание их настигло, еврейский Б‑г справедлив и дал им фамилии, которые так и просят, чтобы их обыграли.

Я разделял чувства мамы, когда та объявляла, что пойдет смотреть, как вешают Гомулку. Этого она, понятное дело, так и не дождалась. Издевки, повторяемые из года в год, были единственным подобием справедливости.

Где‑то в 1990‑х вышел первый — потом их было много — том воспоминаний детей Холокоста. Помню встречу — кажется, тогда уже вошло в обиход слово «презентация», — я помню презентацию этих детей Холокоста. Узкий зал в Литературном музее, шуршащие зимние куртки, натертый мастикой пол — растаявший снег из‑под ботинок растекался по желтоватым дощечкам паркета, вода впитывалась в щели, — и люди, примостившиеся на стульях.

Я знал шебутных друзей моих родителей. Но они были послевоенные. Первые послевоенные дети. Запрограммированные на беззаботность. Люди, собравшиеся в сводчатом зале, казались намного старше. Никогда раньше мне не было так грустно.

В конце серой книги напечатали биографические справки. Лаконичное доказательство, что впереди еще что‑то было. Люди, вытащенные из подвалов, из укрытий, из монастырей, строили свою жизнь. Заканчивали школы, шли на работу, заводили семьи — новые семьи, которым что‑то рассказывали или в которых молчали.

В очередных строчках мелькали названия институтов, организаций, учреждений, населенных пунктов, текст пестрел датами. Каждая биография шла своим чередом, и был только один пункт, в котором все они еще могли встретиться.

Позже я часто видел это. 68. Во многих жизнеописаниях значилась эта цифра. Как раз тогда прокурор становился юридическим консультантом в кооперативе инвалидов. Сотрудник радио — пенсионером. Директор увольнялся по состоянию здоровья.

В тот год моя бабушка расплакалась:

— И зачем я рожала детей? Зачем я их рожала?

Такой вот овертайм. Привет из прошлого. Но — что было, то прошло. Не сразу, не полностью, не без последствий, но все‑таки рассосалось. Ограничилось страхом.

Примечание

— А вы уже сказали?

— Давно уже, — хвастается мать. — Я и не помню, когда именно, — добавляет она (хотя, разумеется, помнит). — Ему было тогда года три, и все прошло совершенно гладко.

Ха! Вот вам! Их родители — мои дедушка с бабушкой — так не умели. Поэтому целому поколению пришлось добывать сведения из подозрительных источников.

Они узнавали от друзей во дворе, в раздевалке или на площадке. Добавим, что часто сведения эти преподносились в вульгарной форме, подкрепленные нездоровым возбуждением, или в ореоле сенсации. К счастью, мои родители другие — они открыто говорят на трудные темы. Сами не инициируют разговоров, но, если ребенок спросит, не паникуют, а, уважая его право, дают обстоятельный ответ. Подбирают слова в соответствии с возможностями малыша, избегая эвфемизмов и уменьшительно‑ласкательных форм. Никаких отговорок: объясняют все ясно и открыто, но без углубления в детали.

— Мы проезжали мимо еврейского кладбища, и как‑то само собой вышло.

— Ого. — Гость преисполнен восхищения.

— Я сказала ему, что обе бабушки.

— И еще Тувима прибавили до кучи, в утешение, — хихикает отец.

И действительно, Тувим был серьезным утешением. Да и вообще — у нас были тысяча и одно утешение.

Мне очень не хватает моих открытых и продвинутых родителей.

Несколько десятков лет спустя моя овдовевшая мама возьмет внучку на какой‑то марш памяти к памятнику гетто. Не вдаваясь в подробности — сколько можно сказать четырехлетней девочке? — растолкует ей, что это марш памяти «евреев, которые когда‑то жили в Варшаве». Ребенок послушно согласится с этой формулировкой и не станет требовать объяснений. Только возле Умшлагплаца спросит: «А как немцы их всех убили?»

Клякса

Этого слова не было. Разве что изредка оно срывалось с языка как бранное. Проскальзывало в школьных шуточках, ругательствах и прозвищах. Лексическая выходка. Клякса.

Здесь следовало бы открыть скобку с осторожной припиской, ведь оно все это время значилось в словарях, в энциклопедиях, бытовало в старых романах.

Да, учебников оно действительно не пятнало. Не пачкало хрестоматий. Не кочевало по газетам. Не красовалось на стенах и памятных досках. Третье значение в словаре Дорошевского . Клякса. Чернильное пятно. Есть даже пример:

Густлик высовывал кончик языка, потел, ставил жирных жидов на бумаге и украдкой вздыхал.

Слово позволяло себе разные шалости. Третий синоним — пан Клякса — попал в заглавие самой популярной в Польше детской книги . Спокойно жил себе в ранцах детворы и в официальных списках литературы. Рыжеволосый герой не возбуждал никаких подозрений, а имя автора присваивали детским садам и площадкам.

Только в эру демократии правые политики о чем‑то таком догадались и положили конец этим причудам.

В мире моего детства евреев не было. То есть — они могли быть, тайком. В четырех стенах, в небольших компаниях, дома, на кладбище и в прошлом.

Секрет берегла цензура. На страже стояли хорошие манеры. А порой и вежливость. Традиция. Культура. Такт. Неприязнь к демонстративности. Как‑то я беседовал со знакомым художником, сейчас уже покойным:

— Он был евреем? — спросил я.

— Отнюдь.

— Тогда почему все свои работы он завещал Израилю?

— Не знаю. Его дело. Что за вопрос? Эта тема не поднималась. Никогда.

Вот именно. Тема не поднималась. И если уж на то пошло, они всегда говорили по‑польски. Прекрасно говорили — знали наизусть «Балладину» и трилогию :

— Бабушка, а у тебя дома кто‑нибудь говорил по‑еврейски?

— Конечно, нет. Все были образованными.

И вообще:

— Я не говорю, что я еврей, чтобы не смущать людей, — объяснял пожилой родственник.

Б‑же, как чудовищно это раздражало маму. И она цеплялась за слово. Разила вслепую. Бабушки и тетки выкатывали глаза.

— Тебе что‑то привиделось, Иоанна. Что ты можешь об этом знать. Вашего поколения это не касается. Тебя это не касается. Было, да сплыло. Добавки положить?

Но на нее это не действовало. Она ввязывалась в ненужные дискуссии. Этнические скандалы моей матери были настоящими шедеврами жанра. Помню одного грузного мужчину и его дежурный анекдот:

— Имел я сомнительное удовольствие видеть Берген‑Бельзен наутро после освобождения, — начинал было он, — и эти маленькие жидовочки…

Мужик всего лишь хотел выступить с коронным номером, поведать свою лучшую отпускную байку. История всегда начиналась с этого «сомнительного удовольствия» и шла дальше как по маслу. Что его побудило рассказать о «маленьких жидовочках» в присутствии моей матери? Он тут же об этом пожалел. Мать разнесла мерзавца — разнесла публично, в пух и прах — в фойе дома отдыха для архитекторов. Сводчатый потолок еще долго отзывался эхом его жалоб:

— Да что же в этом обидного? А как еще сказать, что жидовочка небольшого роста?

Так мама оскорбляла слух достойных матрон. Рычала на учительниц. Ставила на место продавцов. Велела молчать таксистам‑антисемитам. Не реагировала на наше:

— Зачем ты это делаешь?

Она рвалась в бой, как уязвленный семитский носорог. Разозлившийся денотат непроизносимого существительного. Наглая старая жидовка.

— Мама, хватит, пойдем отсюда, оставь, еще пойдут разговоры.

У нее было множество недостатков, у моей матери. Она была, как говорят, непростым человеком. Как дополнительное задание на пять с плюсом. Как кроссворд в субботнем выпуске газеты. Друзья утверждают, что она резала в глаза правду‑матку. Иногда резала, а иногда нет. Но одно можно сказать точно: если уж она хотела что‑то сказать, никто не мог ее утихомирить.

Доска

Потом слово стало появляться. Сначала медленно, осторожно. В городке К. открыли мемориальную доску.

Иногда приезжали заграничные экскурсии — наша экономика нуждалась в валюте. Группы высаживались из блестящих автобусов. Туристы ходили. Заглядывали. Могли возникнуть какие‑то вопросы.

Так что в 1983‑м появилась доска. Ее установили у черного входа в кинотеатр, там, куда механик выходил покурить (изнутри доносились приглушенные диалоги и шум проектора).

А где ее должны были повесить? Спереди висел репертуар. Перевешивать его — как‑то глупо. Разместить доску рядом? Как же так? Тут жертвы фашизма, а там — «Чингачгук — Большой Змей» (произв. ГДР, без возрастных ограничений).

Ну и повесили сзади. В тексте — представляю, сколько времени заняло утверждение соответствующей формулировки — речь о бывших жителях. «Бывших» — будто говорилось об отставке. Будто кто‑то уволил их с должности жителя.

Памяти трех тысяч польских граждан еврейского происхождения, бывших жителей, уничтоженных гитлеровскими оккупантами во время Второй мировой войны.

Любопытно, каменщику платили побуквенно?

Прилагательные длиннее существительных. И все это предложение было длинным, как жердь. Бамбуковая удочка. Механическая рука с множеством суставов, дополнений и определений — только бы держать это слово как можно дальше.

Столько букв. Столько слоев. И только в конце болтался этот… Кто? Житель. Бывший житель и бывший оккупант. Говорят, было время, когда эти двое не ладили.

То другое — недопустимое — существительное было бы как клякса. Краска, которую кто‑то плеснул на белокаменную стену. На стену кинотеатра. Бывшей синагоги.

С годами в нашу жизнь вошли клезмерские концерты. Рестораны с мацовыми клецками. Лотки и прилавки. Косметика с минералами Мертвого моря. Картины маслом (разноцветные дома и черные пятна капот ). А также фигурки еврея с денежкой. Еврея со скрипкой. Еврея с ведром. Смущение миновало. И все имели свою долю в прибыли.

За исключением бывших, разумеется.

Диктатор

Времена идеального телевидения. Без пультов. Может, где‑то в Америке они и были, но до нас не дошли. Только в каком‑то детективном романе переводчик проявил находчивость, и скучающие гангстеры щелкали «лентяем».

Иногда руководство телеканалов решало осчастливить зрителей фильмом Диснея или Чаплина. С Чарли не соскучишься.

Однажды на праздники показали «Великого диктатора» (1940): два креста на красных флагах. Тиран и двойник тирана. Добродушный цирюльник. Танец с глобусом. Возвышенная речь на фоне восходящего солнца.

Из всего этого самое сильное впечатление на меня произвел один кадр.

Конечно же, я знал, что это всего лишь декорации, построенные в каком‑то голливудском павильоне. Неважно. Они могли там литрами пить апельсиновый сок и глушить виски, ездить на «шевроле», лабать джаз, носить темные очки — но пейзаж после погрома они воссоздали на пять с плюсом.

Кровь. Выбитое стекло. Перья. Разбросанные вещи. И витрины, забитые досками. На них буквы — белой известкой — JEW. Я произносил по звукам — нечто между стоном и зевком. Потом я подумал, что это шифр. Подмена букв. Как в «Космической одиссее»: IBM, закодированная в названии компьютера HAL .

Европейский пейзаж. Рассвет после Хрустальной ночи. Кто придумал это название? Снежная королева? Кай, Кай, где брат твой, Авель?

Потом я обнаружил такой рисунок в альбоме с русской живописью. Улица. Какой‑то человек прильнул к тротуару, прижался к земле. Замечает желтые стены. Все в перьях и крови. Стекла немного. Быть может, стекло — украшение богатых и цивилизованных городов на Западе. Быть может, отсюда эта иллюзия, что в стеклянных домах никто не бросает камни.

Я тоже немедленно нарисовал такую картинку. Моя изображала пустую улицу (это избавило меня от необходимости рисовать людей). Стены домов с кирпичными заплатами. Доски. Какую‑то тачку.

Из фильма я позаимствовал общий настрой, детали же разработал на основе тщательных наблюдений: воссоздал вход в ближайший овощной, с пирамидой пустых коробок, облупленным дверным косяком и т. д. Попал в десятку — в этой сырой норе, где мы покупали квашеную капусту и картошку, до войны была кошерная мясная лавка.

В конце я вывел надписи JEW, JEW, JEW и подарил рисунок маме. Я всегда знал, как ее обрадовать.

«Хелло, Долли!»

Я знавал многих виртуозов молчания, но только одна моя тетка достигла истинных вершин мастерства. Определение «тетка» не передавало суть — родственные связи были далекими, путаными, порой тонкими, как нитка. А может, их и не было вовсе. Почетный титул полагался человеку, знакомство с которым завязалось до войны. Каждый, кто помнил, становился моей матери родным.

Специалистка по камуфляжу, крашеная блондинка. Она не выглядела на свои годы.

После войны замела следы. Крестилась. Стала католичкой. Стала протестанткой. Стала вегетарианкой (тогда еще говорили «отказалась от мяса»). Ходила в православную церковь. Уехала на другой конец Польши. Куда‑то в горы. На море. На возвращенные земли . Не знаю, но даже сейчас мне кажется, что я говорю слишком много, совершаю непростительное предательство.

Почетная тетка была неутомима. Колесила по всей Европе. Иногда навещала мою мать.

Однажды остановилась у нас на несколько часов. Отец должен был отвезти ее в аэропорт. По телевизору как раз передавали мюзикл «Хелло, Долли!». Она специально выбрала такой поезд, чтобы успеть посмотреть «Хелло, Долли!». Сидела перед телевизором. Что‑то бубнила, но не спускала глаз с Барбры Стрейзанд.

— Какая классная, — приговаривала она. — Ну какая же она здоровская, а?

Барбра была ее победой. Заменяла ей триумф израильского оружия, установок для опреснения морской воды, апельсиновых рощ в Яффе и тракторных заводов.

Думаю, только с ней тетка могла быть искренна. Перед Барброй ей не приходилось никого изображать. Барбра все знала, ибо какая‑то часть тетки вселилась в Барбру. Словно та жила ее жизнью и в ус не дула.

I said hello, Dolly,

Well, hello, Dolly

It’s so nice to have you back where you belong

You’re lookin’ swell, Dolly

I can tell, Dolly

You’re still glowin’

You’re still crowin’

You’re still goin’ strong

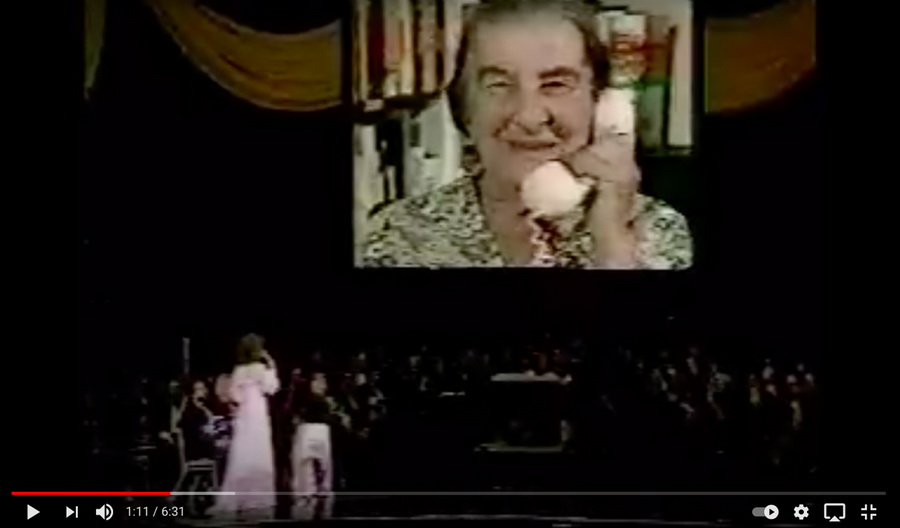

Много лет спустя я нашел на ютубе запись старой телепередачи — американского концерта в честь какой‑то там годовщины образования Государства Израиль. Американские евреи, скажу я вам, выжали из себя все. Пели, играли и рассказывали анекдоты. Кульминацией стал — ах! — телемост. Барбра Стрейзанд говорила с Голдой Меир. Прямо со сцены звонила домой бывшему премьер‑министру.

— Голда?

— Рада слышать твой голос. Жаль, что не могу тебя увидеть.

— Техника пока этого не позволяет.

— Может, на мой девяностый день рождения?

Голда, еврейская бабушка, смотрела с большого экрана, висящего над сценой. Она не видела Барбру, но слышала, как та поет израильский гимн. Тот гимн, под который невозможно маршировать, потому что у него мелодия украинской колыбельной. (Все будет хорошо; колыбельные обычно обещают, что все будет хорошо.)

Мне показалось, что Голда Меир смотрит на Барбру точно так же, как моя тетка, которая не была никакой теткой и давно уже лежала в гробу под чужой фамилией, с чужой биографией, в чужом городе — даже не помню, в каком.

Я собирался отправить маме ссылку на это видео, но так этого и не сделал — мы тогда повздорили.

Дворник

— Родители Петрека красиво стареют, — заметила как‑то раз мать.

— А твоя мама? — спросил я.

Знаменитое детское простодушие — полная фигня. Дети хитры, как юротдел бульварного журнала. Всегда знают, когда использовать вопросительный знак, зарубив на корню будущие иски: «Мы же только спросили».

— Нет.

У одной бабушки все под контролем.

У второй — хаос, печаль, дымовая завеса (она курила «Клубные»). По углам клубились предметы. На мебели оседала липкая пыль — неизменный спутник газовых плит. Ее можно было скрести, пока не показывался слой дерева и след политуры.

Даже книжные корешки складывались в депрессивный набор: «Ослепление», «Каждый умирает в одиночку», «Черный обелиск». Она сидела над кроссвордом или над романом из библиотеки. Со временем оберточная бумага уступила место полиэтиленовым обложкам, но до штрих‑кодов она не дожила. Мать моей матери.

Другая бабушка никогда не забывала положить клетчатую салфетку под скатерть и подготовить фрукты для ратафии .

Такой была мать моего отца. Лояльной. Лояльной к власти. Лояльной к миру. Кто‑то написал, что она выглядит как ухоженная или хорошо сохранившаяся учительница.

Действительно, есть такие люди, которые вне зависимости от профессии ведут себя как учителя. Или как кто‑то, кто водит иностранцев по предприятию. Риелтор, расхваливающий дом у железнодорожных путей.

Мама не могла простить ей эту деловитость. Собственную же мать укоряла в беспомощности.

В году эдак 1985‑м по телевизору показали фильм «Шоа» — тот, с польскими мужиками, стоящими у костела, и «если вы поранитесь, мне ведь не будет больно». Он шел сразу после выпуска новостей с соответствующим, полным негодования, комментарием. «Смотрите, как нас оскорбляют, — говорили. — Как нас ужасно оскорбляют. Нас только и делают, что оскорбляют. Не успеешь оглянуться — а нас уже оскорбили. Мы вот их спасали, а они только того и ждут, чтобы опять нас оскорбить».

Мать моей матери посмотрела фильм и не произнесла ни слова.

Мать моего отца была возмущена. Резонировала с телевизионным возмущением. Лояльно вторила диктору.

Потом мне еще много раз доводилось наблюдать такое возмущенное единение. Искреннее и полное облегчения — наконец‑то можно присоединиться к сообществу уязвленных, погреться у братского огня общего гнева.

Мать моего отца заявила, что фильм Ланцмана пристрастен и несправедлив. Я впервые услышал, как бабушка рассказывает об оккупации, выходя за рамки дежурного набора из трех баек.

А затем — тоном, не терпящим возражений, — привела главный аргумент:

— Как‑то раз я встретила дворника из дома, где жила до войны. Он точно меня узнал. Не мог не узнать. А прошел мимо, как ни в чем не бывало.

Холокост

Однажды мой ребенок спросил:

— Почему был Холокост?

Вроде я понимал, что рано или поздно этот вопрос прозвучит, но почему уже сейчас? Почему так рано?

— Видишь ли… — начал я. — Люди. Люди иногда.

— Люди?

— Некоторые люди.

— Так это из‑за людей?

— Из‑за людей. Да. Люди людям . То есть. Иногда. В группе. Люди. Иногда.

— Не из‑за метеорита?

— Метеорит?

— А ты не думаешь, что динозавры вымерли из‑за метеорита?

— Конечно, из‑за метеорита.

На следующий день я пересказал это на работе (а работал я в газете с правым уклоном). Все громко засмеялись, а один коллега спросил:

— Ну ты же объяснил ей, что поляки не имели с этим ничего общего?

* * *

Думаю, она боялась.

— Одного ребенка я как‑то спрячу. С двумя не справилась бы.

Она строила геометрические фантазии, в которые включала поезд, перрон, узелок со скудными пожитками, силу рук и натиск толпы. Толпа напирает, объятия ослабевают, толпа напирает и разделяет ее с гипотетическим вторым ребенком. Или со мной. И все — черно‑белое, как самые знаменитые кадры польской киношколы.

Страхи моей мамы были динамичными. Их вызывали спешка, потасовка и хаос. Неизбежность принятия решения, выбора, ошибок, за которые впоследствии придется платить.

Статичных страхов у нее не было. В ее страхах — по крайней мере, тех, о которых она рассказывала, — не находилось места тайникам, шкафам, чердакам и неглубоким подвалам.

Оба дедушки моей мамы и ее дядя, которых она никогда не знала, закончили жизнь в каком‑то бункере. А может, в подворотне, во дворе или на улице.

Может, сами вышли. Флаги. Выстрелы. Решили, что уже все. Каждый может ошибиться. После войны бабушка искала следы. Нашла достаточно для того, чтобы оставить поиски и больше никогда к ним не возвращаться.

Они просто исчезли в то лето. Все трое. Еще пара месяцев, и можно было бы говорить о чудовищном невезении — так долго им удавалось, и нате, перед самым концом… Но нет. Они исчезли за полгода до освобождения, а вместе с ними — полгорода. Ничего необычного.

Под конец жизни мама позаботилась о том, чтобы исчезновение зафиксировали в центральном архиве пропавших без вести.

Заполнила анкеты на чужом языке. Обеспечила им даже приблизительную дату смерти — 1 августа 1944 года — словно хотела как‑то связать их, мертвых и незнакомых, с повязками, баррикадами, бравурными песнями, со всем, что их не коснулось. Они стали ложкой дегтя в патриотическом повествовании. Зачем это ворошить? Страхи моей мамы не имели ничего общего с бункером. И с уличными боями. Они были связаны с лихорадочным бегством.

Последний поезд. Всегда последний поезд, как будто не было других. Последнее место в списке. Последняя фамилия, из жалости вписанная в самом низу. Поехали с нами. Нет, лучше останься. У нас есть еще одно место. У нас нет места. Как‑нибудь еще. Останься с родителями. Давайте, давайте, поторопитесь.

Она была тревожна. Сообщения в газете, фамилии в списке, слова, услышанного по радио, было достаточно, чтобы она оцепенела.

Зато она умела пугать. Считала страх основным инструментом воспитания. Пожалуй, так и есть.

После ее смерти я нашел золотую монету. Для шмальцовника .

Комментариев нет:

Отправить комментарий