Вирджиния и Вулф

80 лет назад умерла британская писательница Вирджиния Вулф

Материал любезно предоставлен Tablet

1.

В рассказе Леонарда Вулфа об их с Вирджинией трехдневной поездке через Баварию в Австрию весной 1935 года много комичного — можно подумать, что нацисты, злобные и несомненно опасные, были, повторим за ним дословно, «глуповаты». При всей «грубой и дикой глупости», пустившей глубокие корни в германской традиции и проявившейся в огромных плакатах, установленных в деревнях, мимо которых они проезжали, — надписи эти гласили, что евреев здесь видеть не хотят.

Вулфы взяли с собой в путешествие ручную мармозетку по кличке Миц — подарок Виктора Ротшильда: когда они гостили в его кембриджском доме, обезьянка так привязалась к Леонарду, что хозяин отдал им ее. Миц стала для Вулфов если не спасительницей, то по крайней мере помогала разрешить сложные ситуации, возникавшие в том полном превратностей путешествии. Вирджиния перед поездкой пошутила, что, пока они будут в Германии, надо будет каким‑то образом прятать нос Леонарда, но Миц, как оказалось, идеально маскировала еврейскую внешность Леонарда. «Даже самому рьяному антисемиту среди штурмовиков было ясно, — писал он в автобиографической книге Downhill All The Way («Вниз по склону всю дорогу»), — что человек с такой “очаровашкой” на плече никак не может быть евреем».

Но от неприятностей их уберегала не только Миц. Вулфы также запаслись официальным письмом от князя Бисмарка, советника при посольстве Германии в Лондоне, в нем тот призывал «всех немецких официальных лиц проявлять к известному англичанину Леонарду Вулфу и его известной супруге Вирджинии Вулф всяческое уважение и оказывать им любое содействие, ежели таковое им потребуется». Эти слова Бисмарка полностью соответствовали тому, как сам Леонард видел ситуацию: англичанина, путешествующего за границей, никак не касаются жестокие преследования, которым подверглись немецкие евреи уже в те первые годы рейха. Потому что, хотя министерство иностранных дел и уведомило неофициально одного из своих сотрудников‑евреев, Сесила Киша из министерства по делам Индии, что «лучше евреям воздержаться от поездок в Германию», Леонард считал это предупреждение ерундой. Конечно же, британское правительство проследит за тем, чтобы нацисты и Гитлер отнеслись к английскому еврею как к любому другому подданному британской короны. И как еще, если не отправившись в Германию, «сможет он понять, что Гитлер с нацистами там вытворяют».

Нежелание Леонарда думать о грозящей опасности укрепилось после того, как к нему зашел его приятель Ральф Уигрэм, который жил в соседней деревне Саутис. Уигрэм служил в министерстве иностранных дел, был в Берлине, видел Гитлера в деле — из окна британского посольства в Берлине наблюдал, как тот выступает перед огромной толпой. По словам Уигрэма, фюрер — фигура впечатляющая, устрашающая, это бешеный пес, он хочет вернуть немецкие колонии, расширить территорию, он заявляет, что, будь он у власти во время последней войны, она бы закончилась иначе. Пока Уигрэм наблюдал за Гитлером, его не покидало ощущение, что в любой момент может произойти все что угодно. В беседе с Леонардом он подтвердил официальную позицию министерства иностранных дел, но «лично, по‑дружески», добавил, что считает это чушью. Леонард может спокойно ехать в Германию. Однако все же дал Вулфам один наказ. Им следует вести себя осмотрительно и не присоединяться ни к каким нацистским шествиям или официальным церемониям. А в качестве прощального подарка снабдил Леонарда рекомендательным письмом к князю Бисмарку, и тот обеспечил Вулфов надежным пропуском для поездки.

С этого момента за тем, как разворачивались события, мы можем проследить по письмам и дневниковым записям Вирджинии и автобиографическим заметкам Леонарда.

Перед отъездом из Родмелла Леонард проверяет на ходкость семейный автомобиль «ланчестер‑18» с откидывающимся верхом «тикфорд». Во время испытательной поездки по округе он отмечает, что распустились первые весенние цветы — нарциссы, розовые и голубые крокусы, подснежники, деревья подернуты зеленой дымкой, зацветают каштаны.

Первого мая Вулфы на пароходе пересекают Ла‑Манш по маршруту Харвич–Хук‑ван‑Холланд, мармозетка Миц дремлет среди багажа и верхней одежды на заднем сиденье. На неделю Леонард и Вирджиния задерживаются в Голландии, наслаждаются неброским цивилизованным комфортом этой страны, едой, чистотой, доброжелательностью ее жителей, похоже, Миц их всех поголовно очаровала. То и дело у машины собираются люди и «заходятся от восторга» из‑за «очаровательной крошки». Вулфы чувствуют себя прямо‑таки кинозвездами, отовсюду к ним сбегаются ребятишки, пожилых дам зовут посмотреть на Apzie, kleine apzi . В буржуазной жизни, при всем ее самодовольстве, скуке и крайней бездуховности, пишет Леонард, все же много хорошего.

Что касается Вирджинии — ее заворожили велосипедисты, мчащие стайками, «как скворцы», в том числе элегантные девушки, такие стройные в серо‑голубом, и дамы постарше — крутят педали, а сами при этом нарядные, в элегантных туфлях, с красиво уложенными волосами. Катят по улочкам XVI–XVII века, где скругленные маркизы цвета абрикоса и дома с богатой резьбой и широкими окнами льнут к душистой сирени. Ничто не выдает кризиса или войны. Перед их гостиницей — канал с почти неподвижной водой, дальше — широкая река.

Они проезжают Амстердам, Дордрехт, Зютфен и Харлем, плавно спускаясь от одного города к другому, сверху вниз, жаркое солнце обжигает лица, они делают остановки в обычных туристических точках, чтобы посмотреть на картины Рембрандта и Вермеера и, конечно же, на тюльпаны, целые поля красных тюльпанов. Вирджиния так загорела, что стесняется пойти на ужин со священнослужителем‑англичанином, с которым они познакомились в дороге. Они проезжают мимо заболоченных низин, медлительных барж на каналах, плоских гиацинтовых полей и — конечно же — мельниц.

Девятого мая, выехав из Рурмонда, они добираются до немецкой границы возле Юлиха. Миц сидит у Леонарда на плече, эта обезьянка волшебная; они надеются, что даже Гитлер при виде их умилится.

Вирджиния остается в машине, а Леонард идет к таможне следом за крестьянином, который слез с груженой телеги. Она читает, ждет. Машину со свастикой на заднем стекле пропускают в Германию.

Таможенник сидит за столом под большим портретом Гитлера. Крестьянин забыл стянуть кепку, и офицер тотчас же разражается злобной тирадой. «Этот кабинет, — говорит он, — как храм». Леонард инстинктивно сует руку в карман удостовериться, что письмо Бисмарка все еще при нем.

Таможенник вместе с Леонардом выходит из помещения. От его нарочитой угрюмости не остается и следа, едва он увидел Миц, — он смеется, тычет пальцем, что‑то говорит по‑немецки, они не разобрали, что именно. Возле шлагбаума невысокий щуплый паренек открывает свой вещмешок, вынимает яблоко. Он надкусывает его, глотает, говорит «Хайль Гитлер» — и поднимает шлагбаум. Они едут дальше, притихшие, обоим немножко стыдно оттого, что стали «лизоблюдами», ведь они так радовались, когда таможенник улыбнулся Миц. Вирджиния говорит, вот оно — им в первый раз пришлось «пресмыкаться».

Еще примерно 100 километров — и они в Кельне, но величественный готический собор, возносящий к облакам два готических шпиля, их не интересует, и они не делают там остановку, решив продолжить путь прямиком до Бонна, до которого еще 30 километров, там и заночуют.

На автостраде Леонарду чем дальше, тем больше не по себе. Похоже, их машина на шоссе единственная, по сторонам на небольшом расстоянии друг от друга — военные с винтовками. Они добираются до центра Бонна, сворачивают за угол, и тут дорогу им преграждает немецкий полицейский — он возбужденно жестикулирует. Транспорт дальше не пропускают, надо разворачиваться. Ждут приезда «герр президента».

Леонард ставит машину на парковку. Они поднимают складной верх, оставляют Миц на заднем сиденье, заглядывают в дом Бетховена и — чисто по‑английски — заказывают по чашечке чая, чтобы обсудить ситуацию. Можно ли найти дорогу, которую еще не перекрыли, выехать из города и добраться до Майнца? Герр президент, а это наверняка Гитлер (позже они узнают, что это был Геринг), похоже, приезжает на правый берег Рейна, где они сейчас, если же перебраться по мосту на левый берег, тогда им удастся с ним разминуться и покинуть город. Леонард останавливает прохожего и спрашивает у него дорогу. Мужчина готов помочь, настроен дружелюбно, он подсаживается к ним в машину и указывает Леонарду дорогу — и наконец они на другом берегу. Стало жарко, день теплый, в воздухе благоухание, они откидывают верх.

Но они попали впросак: по обе стороны главной дороги выстроились нацисты в форме, за штурмовиками в несколько рядов — школьники, они поют и машут красными флагами с черной свастикой. Поперек улицы — транспаранты с лозунгами: «Еврей — наш враг. Еврею не место в Германии».

Толпа подступает так близко, что двигаться можно лишь по одной узкой полосе. Вулфам ничего не остается, как медленно ехать вперед, словно они — вестники приближающейся процессии. Тут вспомнилось, о чем предупреждал их Уигрэм: «Не присоединяться ни к каким нацистским шествиям или официальным церемониям». И вот — на тебе, они присоседились к бесконечной на вид процессии оголтелых нацистов.

Спасает их Миц. Пока толпа ревет от восторга, обезьянка все сидит у Леонарда на плече. Километр за километром Вулфы проезжают меж рядов остервенелых, беснующихся немцев, орущих «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер!» — салютующих Гитлеру, тянущих руки — так представляется — к Миц, а затем и к Леонарду и Вирджинии. Вирджиния в ответ тоже поднимает руку.

И это, возможно, переломный момент путешествия, и на нем стоит остановиться. Действительно ли Вирджиния зиговала в ответ на нацистское приветствие? Даже если так, ничего удивительного. Американскому и другим посольствам докладывали о множестве случаев, когда на улицах Берлина местные нападали на иностранцев, отказавшихся отвечать на нацистское приветствие, и в результате американское посольство вынудило Гитлера пообещать, что нападения прекратятся. Вирджиния, хотя ее и предупреждали, что таких ситуаций следует избегать, «попалась» и, вероятно, почувствовала, что должна как‑то успокоить толпу. Другими словами, она вскинула руку, чтобы замаскировать нос Леонарда. Менее благожелательная версия ее поступка — реакция на всеобщее возбуждение, не одобрение, а невольный отклик.

Вулфы едут вперед, с отвратительным ощущением, что вели себя слишком почтительно‑уважительно, но по мере того как они выбираются из толпы, их смирение перерастает в гнев.

Едва ликующие скопища остаются позади, Леонард сворачивает с шоссе: им нужно прийти в себя. В Ункеле на берегах Рейна — «одной из немногих действительно некрасивых рек в мире» — они останавливаются во дворе старого загородного дома. В пристройках — кролики и голуби, успокоительная мирная картина. Поднявшись по невысокой каменной лестнице, они оказываются перед черной решетчатой дверью. Внутри хозяин постоялого двора играет в карты с женой. Они снимают номер, довольные, что нашли тихое место, где можно отдохнуть. Других постояльцев здесь нет.

Вулфы ужинают в одиночестве, в непомерно огромном обеденном зале им прислуживает единственный официант. После ужина является хозяин. Леонард спрашивает у него, что это за столпотворение в Бонне. Ожидается слет? Герр Шульц уверяет, что ничего об этом не знает, потом замолкает. Леонард, чтобы поддержать разговор, переходит на общие темы, и удивительное дело — хозяин оживляется. Поразительное совпадение: оказывается, всего лишь два года назад герру Шульцу предлагали место управляющего в лондонском отеле, и не где‑нибудь, а на Тэвисток‑сквер, где жили Вулфы и находилось их издательство! Герр Шульц очень хотел принять это предложение, но его жена ни слова не понимает по‑английски, и ей было боязно жить за границей. Пришлось скрепя сердце отказаться. А через несколько недель пришел к власти Гитлер, и жизнь в Ункеле переменилась. «За одно неодобрительное слово, — говорит герр Шульц Леонарду, — могут и побить». Его бизнес в упадке, студенты, которые раньше приезжали толпами, сплавляясь по реке из Бонна, теперь только и делают, что маршируют, репетируют и готовятся к шествиям. Шульц здесь как в тюрьме. Леонард замечает, что на глазах у него слезы. «Они никогда меня не выпустят, — говорит он. — Из этой страны не вырвешься». Сумма в поданном на следующее утро счете кажется завышенной, Вирджиния возмущается, но Леонард урезонивает ее: а что еще остается делать, если нет постояльцев?

Что‑то неладное творится с ней с тех пор, как она в экстазе вскинула руку, салютуя боннской толпе. Ничто ее уже не радует. Сельские пейзажи, расстилающиеся вокруг, пока они едут вдоль Рейна, уродливы и вычурны — «оперные декорации». Холмы высокие, но непривлекательные, черные и зеленые елки не впечатляют, башни и руины «правильные», река забита баржами с углем, на булыжных дорогах транспортные заторы — куда ни посмотрит, ничто не радует. Проехав Майнц и Дармштадт, они добираются до Гейдельберга, и только здесь, в этом старинном университетском городке, настроение у нее понемногу улучшается.

Здесь еще цветут синие рододендроны, и, замечает она, синие платья на девушках, идущих на музыкальный вечер с папками бетховенских квартетов под мышкой. Вдвоем с Леонардом они отправляются на прогулку вдоль тихой реки. Не сказать, что можно совсем забыть о Гитлере, но дышится легче, по крайней мере в этот вечер.

Утром они едут через Штутгарт и Ульм в Баварию, в Аугсбург. Возле каждой деревни теперь — большие таблички, с одной и той же надписью: «Евреев здесь видеть не хотят». Die Juden sind hier unwunscht. В Аугсбурге они застревают в уличной пробке, и снова на выручку приходит Миц, которую, в отличие от евреев, похоже, хотят видеть все — полицейский с улыбкой разруливает движение перед ними, и они едут дальше.

И в последний раз брошен кубик: на австрийской границе обычная суета вокруг Миц, на этот раз таможенник посылает подчиненного за женой и детьми. И вот уже машину обступили женщины, дети и мужчины в форменной одежде. Обычные охи и ахи при виде бесплатного зоопарка. Почему‑то, хотя в этом нет никакой необходимости, Леонард достает рекомендательное письмо от князя Бисмарка. Эффект поразительный. Старший офицер встает по стойке «смирно», склоняет голову, салютует, щелкает каблуками, выстраивает своих людей в шеренгу, и Вулфы едут дальше, в Австрию, а нацисты салютуют еврею.

На календаре 12 мая 1935 года. В Инсбруке они застают снегопад.

2.

В пятницу, 18 октября 1940 года, наутро после 40‑й ночи «блица», Леонард и Вирджиния Вулф приехали из своего загородного сассекского дома в Лондон — оценить, сильно ли пострадал от воздушных налетов дом 52 на Тэвисток‑сквер, где они до этого жили и где находилось издательство «Блумсбери‑пресс» . Годом ранее они вместе с издательством переехали на соседнюю Мекленбург‑сквер, но сдать в субаренду помещение на Тэвисток‑сквер не удалось, оно осталось за ними. В результате бомбежек люфтваффе от здания остались лишь пыльные руины. Вулфы надеялись спасти хоть что‑то ценное из разрушенного и сгоревшего дома, но, приехав, увидели лишь одно‑единственное плетеное кресло поверх груды кирпичей и разбитую каминную полку, прислоненную к голой стене соседского дома.

Мой отец Льюис Вилсик (через четыре года он сменит фамилию на Уилсон) в том страшном октябре несколько ночей провел в пожарном дозоре на крыше Уоберн‑хауса, что возвышался над Тэвисток‑сквер. В то время он работал старшим делопроизводителем в управлении Объединенных синагог Великобритании и занимался вопросами, связанными с массовой эвакуацией еврейских детей из города в сельскую местность, обеспечением кошерной едой религиозных евреев, которые спускались на ночь в бомбоубежища, а также проверкой материалов, собранных в ответ на жалобы на антисемитские выпады, слухи и пропаганду («Евреи забили все бомбоубежища!», «Евреи уклоняются от службы в армии»). Раз в десять дней наступала его очередь дежурить на крыше. Оснащение обычное: ведро воды, бадья с песком, переносной противопожарный насос (тогда бросали зажигательные бомбы) и защитный шлем. Были еще мешки с песком, чтобы при необходимости за ними спрятаться, так как немецкие летчики иногда давали очереди по людям внизу, и телефон для связи с дежурным, который предупредит сотрудников внизу, а многие из них допоздна засиживались в кабинетах, что надо спуститься в подвал.

Вот как я себе это представляю: всю долгую ночь 17 октября мой отец видит лишь огонь и дым, изредка проглядывают высокие шпицы зданий, освещенные пламенем, проступающие сквозь дым и вырастающие из дыма. Утром можно оценить ущерб, какие‑то здания сильно пострадали или вовсе уничтожены, но Уоберн‑хаус стоит как и стоял.

Отец сдает вахту сменщику и выходит на улицу, так и не сняв с рукава пальто повязку пожарной охраны.

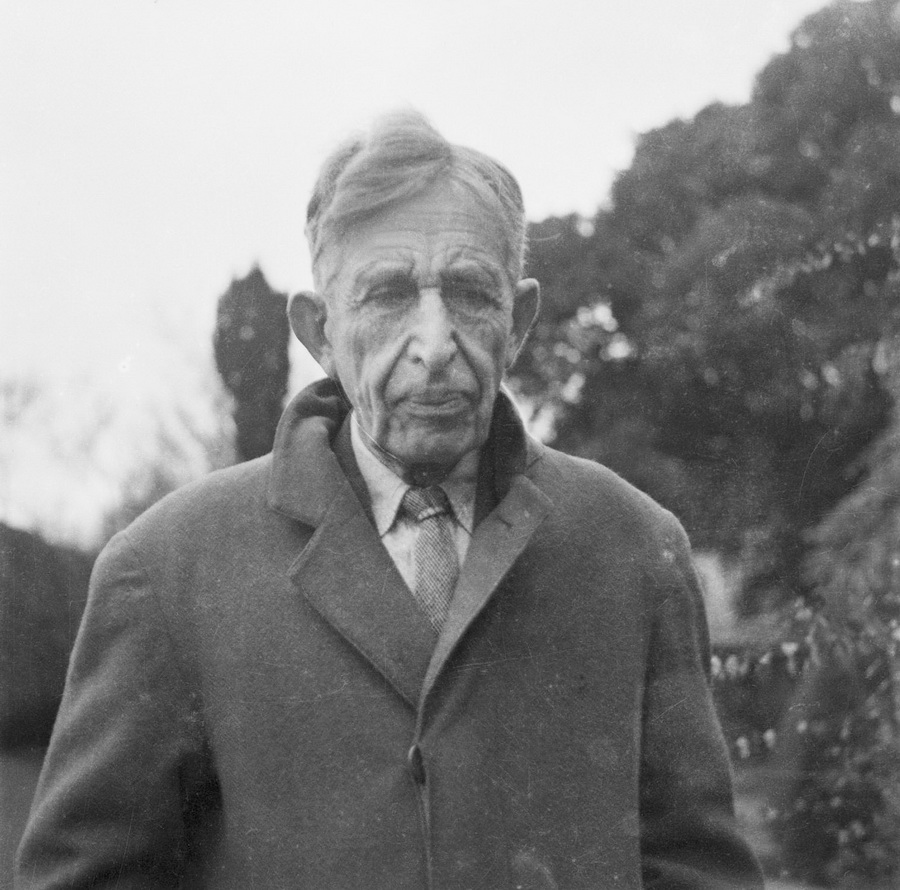

Леонард, оставшись без Вирджинии (она ушла под руку с подругой), замечает моего отца.

— Видали? — спрашивает он.

— Да, — отвечает Льюис, — вон оттуда. — И показывает на крышу Уоберн‑хауса.

Леонард мрачно кивает, а потом, словно в награду отцу за то, что тот стал свидетелем разрушения его дома и офиса, предлагает угостить его чаем.

Ясный осенний день, каких в ту войну было множество, лишний раз подчеркивает расхождение между ужасными человеческими битвами и равнодушной природой, служащей им фоном. Двое мужчин идут к ближайшей чайной «Лайонз», обходя образовавшиеся тут и там завалы, пару раз видят — но не произносят ни слова — мужчин, которые кто голыми руками, кто лопатой пытаются откопать тех, кто под завалами. В воздухе запах фосфора — тошнотворный запах паленого чеснока.

Сперва мой отец не уверен, стоит ли и дальше делать вид, что он не узнал Леонарда. Но как не признаться? Он и сам не без литературных амбиций и по вечерам — в городе затемнение, жена с сыном в эвакуации в Бедфорде — сидит дома на кухне и пишет роман. Какой начинающий писатель не знает о «Хогарт‑пресс», где выходят романы Вирджинии, брошюры и политические статьи Леонарда и благодаря безошибочному критическому чутью Вулфов находят читателя великие писатели‑современники? Конечно, надо признаться, но пока что он не решается.

Они быстрым шагом направляются к Корнер‑хаусу, Леонарду под шестьдесят, он высокий, худой и шагает размашисто, в отличие от моего отца, которому трудно за ним поспевать из‑за сердечной болезни и связанной с этим одышки. В дело вступил механизм человеческой отзывчивости: повсюду люди обшаривают поврежденные здания в поисках раненых и погибших. Глаза Леонарда с тяжелыми веками словно специально созданы для того, чтобы стойко снести вид разрушений, к которым каждому выжившему после очередной испепеляющей ночи приходится привыкать заново при свете дня.

Добравшись, они садятся за свободный столик у мраморной колонны. Леонард просматривает меню, список парфе и мороженого с фруктами укоротился из‑за нормирования продуктов, и останавливает выбор просто на поджаренном хлебе и чайнике чая. У него три серьезных вопроса к Льюису, и тот, ответив на них, понимает, что Вулф решил угостить его поутру не в награду, а чтобы не упустить предоставившуюся возможность.

— Правильно ли я понимаю, что вы работаете там, в Уоберн‑хаусе?

— Да.

— Значит, вы трудитесь в Объединенных синагогах?..

— Верно.

— И в каком качестве, позвольте спросить?

Мой отец вкратце рассказывает, чем он занимается. Леонард разливает чай по чашкам, а потом переходит к делу.

О чем же он хочет поговорить? О евреях, о чем же еще: о евреях, иудаизме, о взаимоотношении евреев с другими народами, о различиях, о недостатках и достоинствах, о развитии и так далее.

— О недостатках? — перебивает Льюис. — А они у нас есть?

Леонард, усмехнувшись:

— Да разве у жида нет глаз?

Вероятно, оттого, что в его кругу, где евреев почти что нет, о евреях говорить не принято, это табу, а если о них и упоминают, то не прямо, в шутливом ключе и обычно в виде беззлобных антисемитских замечаний, что в его кругу считается забавным и не обидным.

— Как такое может быть? — спрашивает мой отец. — И вы с этим миритесь?

— У меня панцирь, — отвечает Леонард, — и моя ранимость, какая ни на есть, укрыта под его твердой скорлупой.

Но, конечно же, это не мой отец желает получить ответ на эти вопросы, а я. Потому что именно я, просеивая в XXI веке мемуары, письма, дневники и биографии, где есть информация о Вирджинии, Леонарде и Блумсберийском кружке, о котором Льюис, возможно, не знал, а если и знал, то на 41‑й день «блица», осенью 1940 года, ему было о чем подумать кроме укоренившегося антисемитизма британского высшего и верхушки среднего класса.

Это я, зная, что сосредоточенность Вирджинии на еврействе Леонарда с самого начала их отношений порождала — и не счесть, сколько раз, — осуждение: «беззастенчивые расистские выпады» — называет это критик Джон Гросс; «убийственное презрение», по словам биографа Леонарда Виктории Глендиннинг, к ее родственникам и друзьям и к самому Леонарду, к мужу — постоянно, вечно злобные шутки о его матери и братьях, и вообще чуть не о каждом еврее, с которым она общалась. Ей не нравится «еврейский голос» или «еврейский смех», и вообще она мастер несправедливо принижать. Сэр Филип Сассун, получивший образование в Итоне и Оксфорде и одно время занимавший должность министра военно‑воздушных сил , — «дурно воспитанный уайтчепельский еврей». Леонард, представитель среднего класса, сын известного барристера (королевского адвоката), когда она с ним познакомилась, был, по ее словам, «еврей без гроша в кармане», а во время семейных трапез Вирджиния, как вспоминает ее племянник Квентин Белл, говорила прислуге: «Подайте еврею его еду». Антисемитизм сквозит и в ее прозе. В романе «Годы», опубликованном спустя два года после ее поездки по нацистской Германии, мельком фигурирует отталкивающий шаржированный персонаж Абрахамсон, еврей, «как‑то связанный с торговлей сальными свечами», — его шумные омовения и неопрятность вызывают прямо‑таки физическое отвращение у молодой женщины, живущей через стенку от него в дешевых меблированных комнатах и вынужденной делить с ним ванную комнату. В первом варианте рассказа 1938 года «Ювелир и герцогиня» главный герой — Изадор Оливер, крючконосый «еврейский мальчишка» из ист‑эндского переулка, впоследствии, с помощью подкупа нужных людей, ставший богатейшим ювелиром Англии. По настоянию своего литературного агента в Нью‑Йорке Вирджинии все же пришлось изменить этническую принадлежность Оливера, после чего рассказ напечатали в Harper’s Bazaar.

Почему Леонард с этим мирился? Похоже, ради того, чтобы его допустили в Блумсбери с его утонченной атмосферой, Леонарду приходилось умалять, подавлять и сносить обиды не только от Вирджинии, но и от Джона Мейнарда Кейнса, Клайва Белла, Т. С. Элиота (он был близок к блумсберийцам), от одного из ближайших своих друзей Гарольда Николсона (его слова «Хотя я и ненавижу антисемитизм, евреев не люблю» широко разошлись) — и от некоторых других.

Но тут мы приходим к главному парадоксу: ведь, несмотря на то, что у некоторых представителей в остальном культурного, просвещенного и утонченного Блумсберийского кружка замечались антисемитские настроения, все они почти единодушно выступали против нацистских преследований и фашизма. Афоризм Николсона (по крайней мере по идее) можно бы взять в качестве девиза для герба блумсберийцев. Разумеется, были исключения, и среди них Э. М. Форстер , но в большинстве своем блумсберийцы не смогли подняться над антисемитизмом, органически присущим тому классу, к которому члены этого кружка в основном принадлежали, а в случае с Вирджинией опустились и гораздо ниже.

Неприязнь к евреям, неприятие антисемитизма, эта извращенная особенность английского мышления сохранится на всех уровнях общества в XXI веке и приведет нас к Джереми Корбину , неудачливому лидеру британской Лейбористской партии — партии, верным сторонником, рупором и, под конец долгой жизни, серым кардиналом которой был Леонард Вулф и за которую мой отец с гордостью голосовал, — этот деятель недавно заявил, что, несмотря на длительное пребывание в стране (несколько веков), британские евреи «не понимают английской иронии». Другими словами, никакие они не англичане.

Так чем же заканчивается воображаемый завтрак моего отца с Леонардом? Они беседовали, думается мне, больше часа и за это время не только обсудили интересующую их обоих тему, но и, по настоянию Леонарда, мой отец рассказал немного о себе. Детство его и юность прошли на Крисчен‑стрит (они смеются, потому что понимают иронию) в Уайтчепеле, одном из беднейших лондонских районов. В 13 лет он начал работать — гладильщиком в потогонке, через год‑другой дорос до лифтера в управлении Объединенных синагог, где с тех пор и трудится.

Льюис ничего не говорит о своих литературных чаяниях и, поскольку слишком много уже знает (или думает, что знает) о мистере Вулфе и боится показаться навязчивым, спрашивает лишь о том, что касается взглядов, мыслей и идей Леонарда, а не о произведениях его знаменитой жены или о сложных треугольниках и личных взаимоотношениях в Блумсберийском кружке. Заново разливая по чашкам чай, Леонард делится с Льюисом воспоминаниями о своем путешествии по Германии.

— Полагаю, сейчас вы уже не считаете нацистов глупцами, — говорит Льюис.

Леонард поглядывает в окно, и Льюису представляется, что тот мысленно возвращается к разрушенному дому на площади, лежащему в руинах. Уже несколько лет Вулфы не жили и не работали в нем, предпочитая ему Монкс‑хаус, сассекский дом в Родмелле, тем не менее потеря наверняка была ощутимой.

— Я так и не спросил, как вас зовут, — говорит Леонард после очередной долгой паузы.

— Льюис, — отвечает отец. — Льюис Вилсик.

Октябрьское солнце скрывается за грядой облаков. Леонард помешивает ложечкой чай. Он начинает злиться на официантку, ведь та уже три или четыре раза прошла мимо их столика, но так и не добавила тостов в хлебницу.

— Подавальщица не слишком расторопна, — замечает он и, когда та в очередной раз проходит мимо, жестом останавливает ее.

— Послушайте, — говорит он, указывая на Льюиса, — он же ради нас всю ночь просидел в пожарном дозоре. Дайте же ему поесть!

Оригинальная публикация: Virginia and the Woolf

Комментариев нет:

Отправить комментарий