Жизнь после смерти

Материал любезно предоставлен Tablet

Александр «Саша» Печерский возглавил успешное восстание узников в лагере смерти Собибор. История о его удивительной храбрости — это и история миллионов советских евреев, которые жили и умерли в стране, отказывавшейся признавать их судьбу.

В ноябре 2018 года я присутствовал на показе фильма «Собибор» в Национальном клубе искусств в Нью‑Йорке. В программе фильм был заявлен как «первый российский фильм о Холокосте, претендующий на “Оскар”» (sic). Показ был частью рекламной кампании, призванной обеспечить фильму номинацию в категории «лучший иностранный фильм». Представляли фильм продюсеры, сотрудники Фонда Александра Печерского и Русско‑американского фонда. Рядом с аудиторией, где шел показ, была развернута небольшая выставка, посвященная Александру «Саше» Печерскому и восстанию в лагере смерти Собибор, о котором повествует фильм.

Из России на показ приехал исполнитель главной роли и режиссер фильма Константин Хабенский. Собралось множество историков и экспертов. Аудитория состояла из представителей местной еврейской общины и еврейской прессы, в том числе множества русскоязычных. В первых рядах сидела группа российских ветеранов войны, некоторые из них были в форме и с медалями. Среди них была женщина со значком в виде желтой звезды на блузке — она пережила Холокост.

Во вступительном слове исследователь советского кино о Холокосте похвалил продюсеров за то, что они создали российский фильм о Холокосте — большую часть советского периода эта тема замалчивалась. На самом деле, практически любое признание уникальности трагедии, пережитой советскими евреями, в живописи, скульптуре, поэзии, прозе, истории, мемориалах и прочих формах памяти, было практически запрещено. Официальная позиция в стране, которая понесла такие тяжелые потери и в которой за время войны погибло 27 млн граждан, не считала нужным делить жертвы. Мемориалы в местах массовых убийств, если таковые вообще были, говорили только о «мирных советских гражданах», павших от рук «немецких захватчиков». Так что можно считать «Собибор» российским эквивалентом «Списка Шиндлера».

Кино — дело субъективное, и я не собираюсь критиковать фильм, вышедший два года назад. Кроме того, качество фильма не имеет особого значения по сравнению с историей жизни и наследия Александра Печерского вообще. Но в зале было множество людей, которых фильм растрогал до слез, у них перехватывало дух при сценах жестокости, и они смеялись в сцене заслуженного наказания нацистов, как будто смотрели обыкновенный фильм. Никто из них — если они раньше не читали о Собиборе и Печерском — не мог уловить, где фильм отходит от исторической правды, хотя можно предложить частичный список таких погрешностей: Леон Фельдхендлер (в недавно обнаруженных архивных документах его фамилия пишется «Фельхендлер»), один из лидеров лагерного подполья, не был убит во время восстания; Печерский не выносил из лагеря на руках труп молодой женщины по имени Люка; Печерский не убивал нациста по имени Френцель; в Собиборе не было трубы крематория; молодой узник из Польши Шломо Шмайзнер не выследил и не убил в Бразилии Густава Вагнера, самого жестокого из эсэсовцев, служивших в лагере, и еще 17 нацистов, как об этом сказано в финальных титрах.

После окончания фильма кто‑то из зрителей задал вопрос об исторической точности, на который присутствовавшие историки ответили, что художник имеет право изменять документальной правде ради эмоциональной. Маленькая, но воинственная женщина, бывшая узница концлагеря, сидевшая в группе русских евреев, выступила с похвалой фильму, который она смотрела уже второй раз, хотя он причиняет ей боль в каждой клеточке тела. «Никогда больше!» — заявила она. Вслед за ней на сцену вышел один из ветеранов, который сказал, что фильм показывает, что произошло в его поколении, и он надеется, что это послужит уроком на будущее. После этого он сделал ряд замечаний по поводу арабской агрессии, на что аудитория отреагировала неоднозначно, и вернулся на место.

Никто из присутствовавших не подверг фильм такому разбору, как дотошные пользователи русскоязычного интернета. Автор получившего широкое распространение материала на сайте Гарри Каспарова обвинил создателей фильма и вместе с ним Россию вообще в сокрытии правды о Собиборе и героях, которых они якобы намеревались прославить: где упоминание о советских гражданах, служивших в лагере охранниками? Почему ничего не говорится о сотрудничестве местного населения с нацистами? Как насчет безжалостного отношения СССР к собственным военнопленным? И не стоило бы обмолвиться о преследованиях, которым подвергался Печерский после войны на основании пребывания в плену и на основании его собственной этнической принадлежности.

Конечно, можно сказать, что все эти вопросы не касаются напрямую истории Собибора и восстания, но столь же легко можно заметить, что, если финальные титры содержат ложную информацию об охоте за нацистами в Бразилии, можно было бы включить в них правдивую информацию о жизни Печерского после октября 1943 года. Но чтобы понять, почему фильм получился именно таким, нужно задать другой вопрос, а именно: почему после стольких лет игнорирования история Печерского и Собибора вообще получила финансовую и политическую поддержку российских государственных структур? В России, как и в любой другой стране, полным‑полно обделенных вниманием и забытых героев. Так почему Печерский и почему именно сейчас?

Ответ на этот вопрос сводится к наличию экосистемы борцов за возрождение памяти о Печерском — интеллектуалов и историков — преимущественно из России, но не только. В последнее десятилетие они активно занимались возвращением Печерского и Собибора в общественное сознание. Россияне занимались изысканиями в открывшихся советских архивах и опровергли мифы, долгое время связывавшиеся с именем Печерского. Неудивительно, что не все из них думают о Печерском одинаково и среди них тоже наблюдается определенное профессиональное соперничество.

К числу фактов из жизни Печерского, по поводу которых существует согласие, относятся следующие: 14 октября 1943 года Александр «Саша» Печерский, еврей и офицер Красной Армии, возглавил восстание в лагере смерти Собибор, расположенном, как и все прочие нацистские лагеря смерти, в Польше. Во время восстания узники, вооруженные преимущественно топорами и ножами, убили 12 офицеров СС и нескольких охранников, прорвали огораживавшую лагерь колючую проволоку, пересекли минное поле и скрылись в лесах. Из примерно 600 узников, находившихся в то время в Собиборе, возможностью бежать воспользовалась примерно половина. Пятьдесят семь человек дожили до конца войны. Одним из них был лидер восстания Печерский.

Практически с момента восстания до смерти, наступившей в 1990 году, Александр Печерский пытался рассказать миру о Собиборе. Но по разным причинам, как прагматическим, так и случайным, о существовании этого лагеря и о восстании в нем никто не знал. До сих пор существуют большие разногласия по поводу биографии Печерского, частично потому, что он неохотно рассказывал о своей жизни помимо Собибора, частично из‑за провалов в архивных материалах, а частично в силу склонности людей к субъективной интерпретации существующих фактов в соответствии с собственными представлениями и верованиями. Другими словами, разные люди воспринимают Печерского по‑разному. Считать ли его советским, русским, еврейским или общечеловеческим героем?

Чтобы начать разбираться в этом вопросе, нужно понять, что представлял собой Собибор, как он возник и каковы были уникальные и ни на что не похожие социальные и политические условия, существовавшие в Советском Союзе при жизни Печерского, до, во время и после Второй мировой войны, особенно применительно к евреям.

Печерский не хуже других своих соплеменников олицетворяет собой все сложности и противоречия характера советского еврея, который люди на Западе понимают плохо. Конечно, незнание судьбы советских евреев не так прискорбно, как незнание истории Холокоста — хотя оба этих явления взаимосвязаны. Недавние опросы и исследования показывают, что люди, особенно молодежь, знают гораздо меньше, чем хотелось бы надеяться. В Москве мне рассказали историю, которая там, похоже, хорошо известна: когда тележурналисты спросили нескольких девушек в российской провинции, знают ли они, что такое Холокост, те решили, что это название обойного клея.

Я рос в тогдашнем Советском Союзе, и мне еще не было шести лет, а я уже знал, что в лесу за нашим рижским многоквартирным домом, где мы зимой катались на лыжах, немцы расстреливали евреев. Я знал, что такая судьба ждала моего деда, жившего в Латвии, и бабку, жившую в Литве, если бы они до прихода немцев не бежали из своих местечек. Скорее всего, она ждала бы и моего отца, которому летом 1941 года еще не исполнилось шести лет, если бы его семья не успела на один из последних поездов, уходивших из Даугавпилса в Россию. Советским евреям моего поколения, хотя мы и родились через несколько десятилетий после войны, совсем нетрудно было представить себе, что мы могли бы вообще не появиться на свет.

И все же я почти ничего не знал про Собибор. Например, я не знал, что он был создан наряду с Треблинкой и Белжецем в рамках операции «Рейнхард», названной в честь Рейнхарда Гейдриха, одного из крупнейших идеологов и архитекторов Холокоста. По словам Ицхака Арада — в чьей книге «Белжец, Собибор, Треблинка: Лагеря смерти операции “Рейнхард”» содержится подробнейший рассказ об этой стороне истории Холокоста — эти лагеря предназначались для уничтожения евреев в генерал‑губернаторстве — восточной части оккупированной Польши, которую нацисты не присоединили к Германии. Генерал‑губернаторство, на территории которого проживало около 2 млн 284 тыс. евреев, включало в себя районы Варшавы, Кракова, Люблина, Львова и Радома. Решение о реализации этого плана было принято на печально известной Ванзейской конференции в конце января 1942 года, и ее предполагалось завершить к концу того же года.

Лагеря смерти операции «Рейнхард» стали апофеозом Холокоста в еще большей степени, чем Аушвиц‑Биркенау. В отличие от Освенцима, предоставлявшего рабочую силу для немецкой промышленности, единственной целью лагерей операции «Рейнхард» было быстрое истребление еврейских мужчин, женщин и детей и присвоение их имущества. (Цыгане тоже были предназначены к истреблению, и предполагается, что здесь было убито несколько тысяч цыган.) Через считанные часы после прибытия в эти лагеря люди уже должны были быть мертвы, а все ценное, что могло быть у них при себе — включая волосы женщин, — отсортировывалось для отправки в Рейх. Большой бензиновый двигатель качал угарный газ в шесть или восемь газовых камер, каждая из которых была рассчитана на 50–80 человек. Трупы убирала зондеркоманда — отряд еврейских рабов, которые обыскивали тела на предмет спрятанных ценностей и сваливали их в ямы, а затем в огромные печи, сделанные из железнодорожных рельсов — для кремации.

Лагеря смерти были спроектированы не только для максимальной эффективности, но и для того, чтобы избавить солдат СС от стрессов, вызванных массовыми расстрелами, которые они производили в Советском Союзе после вторжения туда немецких войск. В конечном счете в лагерях операции «Рейнхард» уничтожали не только польских евреев, но и евреев со всей Европы, прежде всего из Нидерландов, Чехословакии, Австрии, Германии, Франции и Советского Союза. Гиммлер не издал ни одного письменного приказа по поводу лагерей. В записках высокопоставленным офицерам СС и полиции 1943 года он называл «истребление еврейского народа» «страницей истории, которая не записана и никогда не будет записана».

Из трех лагерей операции «Рейнхард» Собибор был самым удаленным и наименее известным. Такое положение сохранялось и после войны, потому что выживших оказалось очень немного. В предисловии к своим воспоминаниям «Побег из Собибора» Томас «Тойви» Блатт, который попал в Собибор подростком, писал, что показал черновик рукописи «известному человеку, пережившему Освенцим», и тот сказал, что у Блатта, видимо, «очень живое воображение», потому что он сам «никогда не слышал о Собиборе и особенно о восставших евреях».

Мало что в биографии Печерского до попадания в лагерь могло бы предсказать, что он возглавит восстание или станет важной фигурой в национальном нарративе. Он родился в 1909 году в украинском городе Кременчуг, в черте оседлости, и был третьим из четверых детей Арона и Софьи Печерских. Его отец был адвокатом, а мать — домохозяйкой. В 1915 году, во время Первой мировой войны, по не вполне понятным причинам семья переехала в Ростов‑на‑Дону — один из самых космополитичных городов России того времени. Евреи жили здесь с начала XIX века, и кроме них в городе было множество украинцев, армян и греков. Отношения между различными этническими группами были в целом гармоничными, хотя Ростов тоже пережил некоторые потрясения в связи с еврейскими погромами 1905 и 1930 годов, как и вся Российская империя. Ростов поддерживал определенные связи с Одессой — оба многонациональных портовых города были известны своим криминальным миром: Одесса‑мама и Ростов‑папа.

Семья Печерских принадлежала к среднему классу и сохраняла еврейские традиции. Дома родители говорили на идише. Печерский, видимо, владел этим языком в детстве, но потом забыл то немногое, что знал. Есть разные теории по поводу того, кто из его братьев и сестер продолжал говорить на этом языке: все кроме него, только сестры или только старшая сестра Фаина. Она родилась в 1906 году, брат Борис, которого дома звали Котя, — годом позже, а младшая сестра Зина — в 1921 году. В семье Печерского называли уменьшительным именем Шура. Всего этого нельзя прочесть в воспоминаниях, опубликованных Печерским в 1945 году и впоследствии переработанных. Там он посвящает всего один абзац своей довоенной жизни. Единственная персональная деталь, которую он включил, — упоминание о любви к своей маленькой дочери Элеоноре — Элле, родившейся в 1934 году.

Элла до сих пор живет в Ростове в трехкомнатной квартире, в 2000 году умер ее муж, и она осталась одна. Интеллект и память у нее вполне сохранны, но она страдает от умеренной формы болезни Паркинсона и недиагностированной болезни ног, из‑за которой она редко выходит из дома. Я встретился с ней субботним днем в середине декабря 2018 года — с ней была дочь, Наталья Ладыченко, и муж Натальи Михаил. Как это принято у русских, она старалась принять меня получше и с удовольствием и откровенно рассказывала незнакомому человеку о своей жизни и жизни своей семьи.

Узкий коридор, уставленный книжными полками, ведет из прихожей в большую комнату, в центре которой стоит большой стол, у одной стены — сервант, а на другой — фотографии в рамках. В их числе — черно‑белая фотография Эллы, когда ей не было еще 40. Она выглядит как кинозвезда тех лет. Она была удивительно красивой женщиной и, несмотря на болезни, сохранила осанку и достоинство. Готовясь к нашей встрече, она сделала прическу и макияж, надела нарядную юбку и блузку. На шее у нее золотая цепочка с православным крестиком, и в квартире в разных местах видны православные иконы — и кое‑какие еврейские предметы. С момента кончины отца она осталась последней, кто имеет основания рассказывать о своих детских годах и о жизни ее родителей в предвоенное время.

Ее родители поженились в 1933 году и, по‑видимому, познакомились, когда отец выполнял какие‑то административные функции во время военной службы, а мать Людмила работала секретаршей в ростовском военкомате. Мать происходила из казацкой семьи и выросла в Цимлянске — казацкой станице на берегу Дона на полпути между Ростовом и Сталинградом. Поддерживая казацкие традиции, она вышла замуж в ранней молодости, в 15 лет, и родила дочь Зою. Брак распался, и Зоя осталась в Цимлянске, где ее растили бабушка и дедушка по матери.

Родителей Эллы объединяла любовь к музыке. Людмила играла на пианино и аккомпанировала себе на гитаре. У нее был великолепный голос, и она пела не в классическом казацком стиле, а в стиле, популярном в те годы, — баллады и цыганские романсы, вроде тех, что исполняли Клавдия Шульженко и Изабелла Юрьева — две самые знаменитые советские певицы той эпохи. На уцелевших фотографиях того периода родители выглядят потрясающе. Мать была известной в Ростове красавицей, а отец похож на Рудольфо Валентино.

Когда Элла родилась, семья жила в двух комнатах общей площадью 21 м2 в коммунальной квартире в новом многоквартирном доме. В честь рождения дочери отец купил хорошее немецкое пианино, на котором он часто и хорошо играл. По вечерам после работы родители нередко ходили в театр, оставляя Эллу с няней. Их квартира служила своего рода салоном, где сходился творческий кружок друзей: кто‑то пел, кто‑то читал стихи. Частью этого кружка был ее дядя Котя, и братья, которые были очень близки, вместе музицировали, играли в шахматы и даже сыграли свадьбу в один день. Жену Коти звали Надя — она тоже была не еврейкой, а русской.

Братья считали свое решение заключить смешанные браки если не похвальным, то, по крайней мере, малозначительным. Они были продуктом первого советского поколения, воспитанного в универсалистских ценностях свободы от ярма национальности и религии. Со стороны семей своих жен они не встретили никакого сопротивления. А вот их собственные родители и сестры возражали — в том числе Зина, которой в то время было всего 12 лет. Чтобы угодить новым родственникам, невесты согласились принять иудаизм и якобы даже совершить погружение в микву.

В 1933 году ростовская Большая хоральная синагога была национализирована, а в 1935 году ее превратили в кожно‑венерологическую больницу, а Солдатская синагога, построенная евреями‑кантонистами в 1972 году, еще не попала в руки Евсекции — местной еврейской секции Коммунистической партии. В двадцатых и тридцатых годах ростовская Евсекция (состоявшая преимущественно из советских евреев), как и в других городах Советского Союза, вела кампанию против еврейских духовных лиц — лучше всего известно преследование шестого Любавичского Ребе Йосефа‑Ицхака Шнеерсона — а также против сионистских организаций, в результате чего члены этих организаций бежали из СССР или были арестованы. Некоторые сионисты в момент вынесения приговора были ровесниками Печерского — им было 14–15 лет.

В книге Е. В. Мовшовича «Очерки истории евреев на Дону» говорится, что в канун Второй мировой войны в Ростове‑на‑Дону оставалась только одна действующая синагога — Синагога ремесленников. Еврейское население, составлявшее около 5% из 510 тыс. человек, населявших город, почти удвоилось и достигло 50 тыс., когда в городе появились беженцы из западных районов Советского Союза. Так Ростов стал городом с третьим по численности еврейским населением в РСФСР, уступая только Москве и Ленинграду.

Печерский в то время занимал пост заместителя директора по хозяйственной части в Финансово‑экономическом институте, хотя в реальности его обязанности составляло ведение любительских музыкальных и театральных программ в институте. Студенты его любили и приходили к нему в гости. Иногда их спектакли выезжали на гастроли.

В апреле 1941 года Печерский с женой отправили дочь в Цимлянск к дедушке с бабушкой и полуродной сестре Зое. Сами они собирались приехать туда же летом в отпуск. Но 22 июня, в первый день нападения Германии на Советский Союз, Печерского призвали в Красную Армию, и поездка так и не состоялась.

В первые недели после мобилизации Печерский получил письмо из дома с фотографией Эллы с Зоей и несколькими друзьями в Цимлянске. Всю войну он хранил эту фотографию при себе, пряча ее под одеждой.

К сентябрю, когда вермахт продвигался по советской территории, практически не встречая сопротивления, Печерский занимал должность интенданта и состоял сначала при штабе батальона, а потом при штабе 596‑го артиллерийского полка 19‑й армии. Эти подразделения участвовали в отражении сил, приближающихся к Москве, и в октябре того же года Печерский стал одним из почти миллиона советских солдат, попавших в окружение под Вязьмой. Около 250 тыс. солдат погибли в бою, а более 500 тыс. были взяты в плен.

По ряду практических и идеологических причин Красная Армия оказалась катастрофически не подготовлена к натиску немцев, но советским гражданам запрещалось признавать эту реальность. «Сильно потрепанный враг продолжил трусливое наступление» — характерная духоподъемная фраза из газеты «Фронт». Хотя воспоминания об окружении должны были быть мучительны, Печерский рассказывает о них очень кратко, в героическом стиле того времени. В какой‑то момент политрук назначил его и еще семерых солдат 4‑й дивизии помогать эвакуировать тяжело раненного комиссара полка:

Несколько раз мы пытались проложить себе дорогу огнем, но успеха не добились. Патроны у нас кончились. Осколками мины были убиты комиссар Тишков и один боец. Мы отошли к лесу, унося с собой погибших товарищей. Вечером похоронили их, положив на могилу две солдатские каски.

Произошло еще несколько столкновений с врагом. Мы отстреливались теми немногими патронами, которые нашли в окопах. И хотя нас сильно мучил голод, эти найденные патроны казались дороже хлеба.

Ослабевшие, истратив боеприпасы, мы угодили во вражескую засаду и вырваться уже не смогли. Произошло самое страшное, о чем не хотелось и думать, — мы попали в плен .

Печерский записал эту версию событий в шестидесятых годах, зная то, чего он не мог знать тогда: неважно, какой ужасной казалась перспектива попасть в плен к немцам, реальность оказалась гораздо хуже и с куда более далеко идущими последствиями. Поэтому понятно, почему он не хотел особенно останавливаться на этих событиях и предпочел просто подчеркнуть, что он и его товарищи сражались, невзирая на сильно превосходящие силы противника. Три года — с момента пленения и до возвращения в ряды Красной Армии в 1944 году Печерский не имел никакой связи с семьей. Он не знал о судьбе близких, а они долгое время считали его погибшим.

С сентября по ноябрь 1941 года от 100 до 150 тыс. человек было эвакуировано из Ростова на поездах и баржах по Дону. Предполагается, что еще 50–100 тыс. человек бежали сами на восток или на юг. Среди эвакуированных были почти все близкие Печерского, которые оказались в разных частях Советского Союза: семья Фаины — в Ташкенте, семья Коти — в Пятигорске, семья Зины вместе с матерью Печерского — тоже на Кавказе (Котю не призвали в армию из‑за какой‑то болезни, документы о которой не сохранились, — кажется, у него было что‑то с сердцем). Единственной, кто оставался в Ростове на время немецкой оккупации, была Людмила.

Попав в плен в октябре 1941 года, Печерский разделил судьбу миллионов советских солдат. В одной только Вязьме немецким войскам сдалось почти 500 тыс. красноармейцев. Всего за время войны в плен попало почти 5,7 млн советских солдат, и более половины из них, около 3,3 млн, до конца войны не дожили. (Для сравнения: в немецком плену оказались 231 тыс. британских и американских солдат, и только 8300 из них — менее 4% — умерли в плену.) Советские военнопленные умирали от ран, болезней и голода, а кроме того, их убивали сознательно. Главной мишенью для истребления были «политически и расово неприемлемые элементы», то есть комиссары, интеллектуалы и евреи, которых в соответствии с июльской директивой 1941 года следовало отделять от общей массы военнопленных и передавать СС.

Хотя Печерский попал в плен в тот период, когда подобный отбор и казни практиковались, в нем не распознали еврея и никто его не выдал. Несомненно помогло то, что внешне он не походил на стереотипного еврея. Красная Армия, как и весь Советский Союз, состояла из людей многих национальностей, и Печерский мог сойти за представителя какого‑то другого национального меньшинства. В его имени и фамилии тоже не было ничего явно еврейского. Он не говорил на идише, и в речи у него не было заметного акцента. В документах национальность должна была быть указана, но он, видимо, потерял их в разгар боя или догадался уничтожить или избавиться от них до того, как попал в плен. В такой ситуации его могло выдать только отчество Аронович и то, что он был обрезан. Однако ему удалось скрыть свою национальность в тот момент, когда правда почти наверняка стала бы для него смертным приговором.

Примерно с момента попадания в плен до весны 1942 года Печерский содержался в лагере для военнопленных в Смоленске, к юго‑западу от Вязьмы. Условия в лагере были ужасными. Пленников набивали, как скот, в продуваемые насквозь бараки, где люди умирали сотнями в день от холода и голода, а трупы сбрасывали в общие могилы. Там Печерский заразился тифом, и, по его собственным словам, «чудом» умудрился не только выжить, но и в течение семи месяцев скрывать болезнь — зараженных обычно расстреливали. В мае его с четырьмя другими пленными схватили при попытке к бегству. Печерского вместе с сообщниками отправили в штрафную команду в Борисов, а оттуда в лесной лагерь в Минске. В начале августа пленников выгнали из бараков и велели построиться в шеренгу по двое для отправки на работу в Германию.

Печерский очень бегло рассказывает об этом эпизоде, как и вообще об этом периоде своей истории, хотя именно в этот момент его дорожка разошлась с группой советских военнопленных и в итоге привела его в Собибор. Удивительно, как быстро он догадался о смысле этой сцены. Был ли он одним из первых, кто попал под инспекцию, или ему пришлось стоять и наблюдать за товарищами, оказавшимися впереди? Хотелось бы знать, о чем он думал тогда, но Печерский пишет только:

Перед отправкой произвели медицинский осмотр и обнаружили, что я еврей.

В тот день обнаружили девятерых военнопленных‑евреев, включая Печерского, их взяли под охрану и бросили в так называемый «еврейский подвал». Печерский насчитал 24 ступени, которые вели в подземный бункер. Это было одно помещение, битком набитое людьми. Света никакого не было. Один раз в день давали жидкую баланду и 100 граммов хлеба. Когда открывалась дверь, чтобы спустить еду, забирали тела тех, кто умер за прошедший день.

На пятый или шестой день умерших оказалось столько, что стало возможно лежать на сыром земляном полу. Там Печерский познакомился и подружился с Борисом Цыбульским — сильным, грубым, но добрым возчиком, мясником и шахтером с Донбасса, которому предстояло сыграть важную роль в восстании в Собиборе. Десять дней провели они в подвале, после чего выживших вывели наружу и отправили в жуткий трудовой лагерь на Широкой улице, рядом с Минским гетто.

Если подумать, эпизод с «еврейским подвалом» не выдерживает простейшей проверки на логику. Даже Печерский не мог понять: если нацисты хотели их убить, то быстрее и проще было бы просто расстрелять. Если им нужна была рабочая сила, зачем морить людей голодом и без всякого смысла ждать, пока половина перемрет? Аркадий Вайспапир, проведший в «еврейском подвале» 20 дней и тоже оказавшийся в Собиборе, предполагал, что в ответ на угрозу В. М. Молотова, что СССР будет поступать с немецкими военнопленными так же, как немцы поступали с советскими, нацисты решили прекратить практику рутинных расстрелов и соблюдать если не дух закона, то хотя бы букву, как хулиганы в детской игре.

Печальное совпадение объединяет время пребывания Печерского в «еврейском подвале» с событиями в его родном Ростове. 24 июля немцы вновь захватили город, который они уже однажды удерживали в течение недели, но потом потеряли. За восемь месяцев, прошедших с первой оккупации Ростова, некоторые евреи вернулись, решив, что теперь в городе безопасно. Когда немецкие войска вновь подошли, эвакуация из города была организована плохо и идти было особенно некуда, потому что немецкая армия контролировала большую часть прилегающих к Ростову территорий. Евреи Ростова оказались в ловушке.

2 августа по всему городу были развешаны плакаты с приказом всем евреям от 14 лет и старше явиться для регистрации. В их число включались также нееврейские супруги, состоявшие в смешанных браках. Приказ надлежало выполнить к 7 августа. Ответственность за выполнение возлагалась на глав наскоро собранного административного комитета. Одновременно с евреями немцы расстреливали советских военнопленных в районе Змиевская балка, расположенном между ботаническим садом и зоопарком. Триста военнопленных заставили выкопать в овраге большие ямы. Когда 8 августа они закончили работу, их расстреляли и сбросили в эти ямы.

В тот же день были изданы новые приказы в отношении евреев. Под предлогом защиты их от недавних нападений, осуществленных нееврейскими жителями Ростова, им было велено собраться в 8 утра во вторник, 11 августа, в шести определенных точках для переселения в неназванное место, где немцы якобы могли их защитить. Они должны были принести с собой документы и ключи от квартир с бирками, где должны были быть указаны имена и адреса. Также предлагалось принести с собой ценные вещи: деньги и любые предметы, которые могли им понадобиться в новых домах.

Утром во вторник 11 августа, возможно, в тот самый день, когда Печерского бросили в подвал вместе с другими военнопленными‑евреями, евреи Ростова явились на сборные точки. Большинство составляли женщины, дети и старики, потому что большинство мужчин призывного возраста ушли на фронт. Были поданы грузовики, которые должны были доставить их на место. Тех, кому места не хватило, выстроили в колонны по 200–300 человек, по некоторым сообщениям, даже по 2 тыс. человек. Использовались также фургоны с газом на 50–60 человек — так называемые душегубки — для удушения жертв по пути к расстрельному полю.

Жителям Змиевской балки велели покинуть свои дома, но некоторые спрятались и впоследствии рассказали о том, что они слышали и видели.

«Чтобы уничтожить миллионы мужчин, женщин и детей, — писала Гитта Серени в книге “Во тьму” о Собиборе и Треблинке, — нацисты совершали не только физические, но и духовные убийства: тех, кого они убивали, тех, кого они заставляли убивать, тех, кто знал, что убийства происходят, и до некоторой степени всех нас, кто жил и мыслил в то время». Я добавил бы, что это касается и тех, кто не жил в то время, но теперь знает о происходившем, особенно тех, кто стал бы жертвой, если бы жил тогда. Знание подобно болезни, которая проявляется, когда ты смотришь на свою жену, маленьких детей, пожилых родителей, а иногда неожиданно, когда ты стоишь в лесу или слышишь музыку.

Расстрелы в Змиевской балке проводили немцы с помощью русских полицаев. Взрослых евреев заставляли перед расстрелом раздеваться догола. В большинстве других случаев массовых убийств дети разделяли судьбу взрослых, но говорят (возможно, это апокриф), что в Ростове детей убивали, намазывая им губы ядом. Описывали, что яд был желтого цвета. В источниках, которые я читал, не написано, что это было за вещество и обладало ли оно особым запахом.

Я нигде не видел описания, как именно происходило это тошнотворно интимное убийство. Детей отрывали от родителей, которые вынуждены были наблюдать чудовищную процедуру, и это становилось последним, что они видели в жизни? Или сначала дети должны были видеть, как их родителей, братьев и дедов расстреливали на краю ямы? Дети сопротивлялись или они были покорны судьбе, окаменев от страха, шока и горя? Как убийцы решали, кого отнести к детям? Описывалось, что яд был «быстродействующий», но что это значило на самом деле? Детей оставляли умирать на земле, а затем бросали в ямы или их бросали туда сразу же, оставляя умирать среди трупов? И что это вообще такое — дети? Не бывает детей вообще, только отдельные девочки и мальчики, за которыми следовали все новые и новые.

Регистрационные списки евреев Ростова так и не были найдены, и приводятся разные оценки количества убитых. Большинство историков считают, что в Змиевской балке было расстреляно около 27 тыс. человек, из которых 15–18 тыс. были евреями. Истребление евреев Ростова продолжалось больше двух суток. Тех, кого не убили в первый день, оставили прямо там — ждать жуткого конца. Рассказывали, что некоторые евреи кончали с собой. Много дней после этого местные жители продолжали слышать крики умирающих.

Будучи супругой еврея, жена Печерского тоже подлежала немецкому приказу, но ее среди жертв Змиевской балки не оказалось. Как она избежала этой участи, до конца непонятно. По хронологии Эллы мать примерно в это время села на пароход, идущий в Цимлянск. На пристани ее ждала старшая дочь Зоя, которой тогда было 18 лет. Пароход так и не дошел до Цимлянска, потому что в тот день прилетели немецкие бомбардировщики, и пароход вместе с множеством пассажиров пошел ко дну.

Восьмилетняя Элла играла во дворе бабушкиного дома, когда появились самолеты. Она не понимала, что это значит, даже когда люди вокруг стали говорить, что это не «наши». Все разбежались, бабушка Эллы выскочила из дому, схватила Эллу и спряталась вместе с ней в овраге. Когда они вышли, то увидели, что станица горит. Это была маленькая Герника.

Элла вспоминает, что видела, как горели заживо обитатели рабочих бараков. Дом бабушки и ее мужа стоял на пригорке. Внизу почти все дома были разрушены. Уцелели только обитатели верхних домов и те, кто жил рядом с рекой, если они успели спрятаться в воде. Бабушкин муж был на работе в станице, и больше о нем никто ничего не слышал.

Все вокруг горело, и Элла с бабушкой бежали. Стоял конец лета, яблони в бабушкином саду гнулись под тяжестью плодов. Бабушка взяла несколько штук в дорогу и протянула одно яблоко Элле. Девочка вспоминает, что никак не могла понять, что не так с этим яблоком, пока бабушка не объяснила ее, что от пожара яблоки испеклись прямо на дереве.

Всю немецкую оккупацию Элла с бабушкой прожили в другой казацкой станице. Сначала им дали комнату, а потом, когда станицу заняли немецкие и румынские войска, им пришлось перебраться в свинарник или в коровник. Через несколько месяцев их нашла Зоя, которая пережила бомбежку на пристани, и она перебралась к ним. Они постоянно жили в страхе, что в станицу придет кто‑то из Цимлянска и донесет немцам, что Элла — дочь еврея. Последствия этого были уже понятны.

Больше года, с августа 1942 до середины сентября 1943 года Печерский оставался в лагере на Широкой улице. Узниками Широкой были евреи‑военнопленные, некоторые специалисты из Минского гетто и советские военнопленные‑неевреи, которые совершили преступления или выступали против нацистов. На Широкой улице Печерский познакомился с людьми, которым впоследствии доверил самые важные задачи во время восстания в Собиборе. Это были красноармейцы Аркадий Вайспапир, Семен Розенфельд и Александр Шубаев по прозвищу Калимали. Там был и молодой польский еврей Иуда Лернер, оказавшийся на Широкой после многочисленных побегов из других лагерей. А главное, Печерский сблизился со Шлойме Лейтманом, варшавским евреем, чьи жена и дети погибли в Минском гетто. В Собиборе Лейтман будет выступать для Печерского не только переводчиком, но и самым доверенным человеком.

Лагерем на Широкой улице управляли садисты, убивавшие узников за малейшие провинности. У одного охранника была привычка во время построения класть револьвер на плечо стоявшему во главе колонны и стрелять прямо, убивая первого, кто выбивался из строя. Когда двум узникам удалось бежать, эсэсовцы взяли каждого пятого из бригады, заставили их выкопать яму и выстрелили каждому в горло. Борис Цыбульский выжил, потому что он был четвертым по счету. В наказание за более сложно спланированный план побега, при котором предполагалось проникнуть на склад оружия и украсть винтовки и боеприпасы, узников затравили собаками, а потом замучили до смерти кипятком и ледяной водой.

«18 сентября в 4 часа утра еще было совсем темно, с нар подняли всех евреев и приказали им выйти из бараков со своими узлами в руках», — писал Печерский про то утро, когда его и других узников собрали, чтобы отправить дальше. Среди них были евреи из Минского гетто, женщины, дети и старики. Вакс, комендант лагеря на Широкой улице, объявил, что они едут в Германию, чтобы оправдать свою жизнь честным трудом. Приехали военные грузовики, на которые погрузили женщин и детей. Мужчин построили в колонны и повели к железнодорожной станции под охраной вооруженных эсэсовцев. Когда узники проходили мимо гетто, изнуренные обитатели бросали еду через колючую проволоку и кричали: «Вас ведут на смерть!»

В поле, на некотором отдалении от станции, их ждали 25 товарных вагонов. В каждый вагон впихнули по семьдесят человек. Эшелон шел четыре дня, люди не могли ни сесть, ни лечь, им не давали ни пищи, ни воды. Рядом с Печерским стояла молодая мать с худенькой светленькой трехлетней девочкой на руках. Печерский заметил эту девочку еще в лагере, за несколько дней до того, как их согнали. Всю дорогу мужчины по очереди держали девочку, давая матери отдохнуть. Печерский разделил с девочкой скудную пищу, которая была у него с собой: вареную картофелину и воду из фляги. Она положила голову ему на грудь и уснула, убаюканная ритмичным стуком колес, а он думал о собственной дочери Элле.

Вечером пятого дня эшелон прибыл на маленький полустанок. Они прочли указатель: «Собибор» и увидели лагерь, окруженный тремя рядами колючей проволоки, за которой был густой сосновый лес. Никто из них никогда не слышал о таком месте и не подозревал, что нацисты повезут их в Польшу, чтобы убить — ведь они без всяких проблем убивали евреев и на территории Советского Союза. Товарные вагоны отогнали на запасный путь, где узники и остались на всю ночь.

В 9 часов утра 23 сентября паровоз ввез эшелоны в лагерь.

Осенью 1943 года Собибор был единственным еще функционировавшим лагерем операции «Рейнхард». Белжец перестал принимать транспорты в декабре 1942 года, и еврейская зондеркоманда, которой было приказано сжечь трупы и сровнять лагерь с землей, завершила работу летом 1943 года. После этого членов зондеркоманды переправили в Собибор. Когда они поняли, куда их везут, они оказали сопротивление, и началась кровавая баня. В одежде одного из приговоренных была записка:

Мы год работали в Белжеце. Мы не знаем, куда нас везут. Они говорят, что в Германию. В вагонах есть столики. Мы три дня получали хлеб, консервы и водку. Если это ложь, знайте, что смерть ждет и вас. Не верьте немцам. Отомстите за нас.

2 августа 1943 года узники Треблинки подняли восстание, похожее на то, которое разразится позже в Собиборе. В конце рабочего дня они напали на эсэсовцев и охрану, подожгли несколько строений, и сотни человек бежали в леса. Лагерь прекратил деятельность примерно через две недели, приняв последний транспорт из Белостока.

К тому времени операция «Рейнхард» добилась поставленной цели, и почти все евреи генерал‑губернаторства были убиты. В марте 1943 года Гиммлер отдал приказ закрыть лагеря. Аушвиц‑Биркенау действовал в полную силу и мог принимать евреев со всей Европы. А после поражения немецкой армии под Сталинградом и наступления Красной Армии на Польшу возникла срочная необходимость скрыть следы зверств, совершенных в лагерях операции «Рейнхард».

Всего этого узники Собибора не знали и не могли знать, но они догадывались, что практически исчерпали свою полезность и нацисты без колебаний их ликвидируют. Горькая ирония заключалась в том, что их выживание зависело от постоянного притока новых евреев для убийства. Рихард Глазар, переживший Треблинку, вспоминал, как он и другие узники отреагировали, когда весной 1943 года после большого перерыва им сообщили о прибытии новых транспортов. «Знаете, что мы сделали? Мы закричали: “Ура! Ура!” Сейчас это кажется невероятным. Каждый раз, когда я думаю об этом, я как будто на секунду умираю — но это правда».

В лагерях операции «Рейнхард» было два протокола для прибывающих транспортов: обман и запугивание. Евреи из Западной Европы — Голландии, Чехословакии, Франции, Австрии и Германии — обычно прибывали в пассажирских вагонах, и их вежливо приветствовали. Евреи из бангоф‑команды (железнодорожные рабочие) помогали пассажирам выйти из вагонов и выдавали им талоны на получение багажа. Восточноевропейских евреев привозили в вагонах для скота, и их встречали криками, избиениями и зверствами с момента открытия дверей вагонов. Считалось, что западно‑ и восточноевропейские евреи представляют разные миры: одни — состоятельные и цивилизованные, а другие — нищие и отсталые. Это предубеждение часто разделяли и сами евреи.

Прибыв с востока, Печерский и его группа, видимо, были встречены показательными зверствами. Однако сразу угнали лишь нескольких человек или вообще никого, а остальных быстро провели через привычную процедуру. На этот раз офицер скомандовал: «Столяры и плотники, бессемейные, вперед!» Вышло человек 80, в том числе Печерский и несколько других узников с Широкой улицы. Их отвели в соседнюю часть лагеря, отделенную от платформы забором из колючей проволоки. Всех остальных, прибывших этим транспортом, завели за ворота, и они пропали из виду.

Важно отметить, что сообщения о том, что происходило в следующие несколько недель, расходятся и иногда противоречат друг другу. Выжившие по‑разному вспоминают о событиях, а со временем воспоминания тускнеют или превращаются в твердую уверенность. Читатель или слушатель разных рассказов сталкивается с массой противоречий, мелких и крупных. Например, неясно, зачем нацистам понадобились эти 80 человек и почему они разрешили войти в лагерь солдатам Красной Армии.

Как и другие лагеря операции «Рейнхард», Собибор был организован трехчастно: первый лагерь, куда прибывали транспорты и где располагались различные мастерские и бараки для заключенных; второй лагерь с двором, где осужденных раздевали, бараками, где сбривали волосы женщинам, лазарет, куда вели на расстрел слабых или больных, и мастерские и помещения для сортировки имущества убитых; в третьем лагере, который соединялся со вторым «трубой» или Himmelfahrstrasse («небесной дорогой»), узкой тропинкой длиной около 250 м, располагались газовые камеры, ямы, куда сбрасывали убитых, печи, где сжигали тела, и бараки, в которых жили еврейские узники, занимавшиеся всем этим. К моменту приезда Печерского нацисты сооружали еще четвертый лагерь для хранения и починки захваченного советского вооружения, и военнопленные занимались тяжелым физическим трудом по расчистке леса и строительству бараков.

Одна из причин, по которой из транспорта Печерского отобрали необычно много мужчин, состояла в том, что незадолго до того нацисты раскрыли план побега 72 узников из Голландии. Всех голландцев убили, и нужны были новые люди на их рабочие места. Однако такую же причину — раскрытие заговора голландцев — приводил и Томас Блатт, объясняя, почему отобрали его, когда он попал в лагерь в апреле 1943 года.

После того как Печерского и его товарищей отделили от остального транспорта, их отвели в бараки, где многие упали на нары и уснули после долгого и изнурительного путешествия. Печерский и некоторые другие, в том числе Шлойме Лейтман, предпочли выйти наружу. Стоял теплый осенний день, и они расселись на колодах. Вскоре к ним подошел узник Собибора, человек лет 30 с небольшим.

Почему он сел именно рядом с Печерским, непонятно. Кто‑то утверждает, что Печерский был в форме и ясно было, что он офицер, поэтому другие солдаты относились к нему с уважением. Однако сомнительно, что после двух лет в лагерях для военнопленных на форме Печерского могло остаться хоть что‑то, что выдавало в нем офицера. Может быть, Печерский просто обладал внушительным внешним видом и личной харизмой. Ему было 34 года, то есть он был лет на десять старше большинства прочих военнопленных и пользовался авторитетом в силу возраста и опыта.

Человеком, подошедшим к Печерскому, был Леон Фельдхендлер, польский еврей, который находился в Собиборе уже почти год и возглавлял лагерную подпольную организацию. В Печерском и советских военнопленных он увидел потенциальных союзников, которые могут дать подполью то, чего ему не хватало, — людей с военным опытом. Фельдхендлер говорил на идише, а Лейтман переводил его, и так они узнали правду о Собиборе. Указав на черный дым, поднимавшийся в дальнем углу лагеря, Фельдхендлер сказал: «Там сжигают тела ваших товарищей, которые прибыли с вами».

Той ночью Печерский пытался осознать услышанное, его мучили мысли о маленькой девочке из поезда.

Вокруг времени, проведенного Печерским в Собиборе, возникла определенная мифология, основанная на нескольких удивительных сценах и разговорах. Мало кто из свидетелей дожил до конца войны, но Печерский не уставал пересказывать эти истории, и знавшие его подтверждали, что ему несвойственно было преувеличивать свои заслуги.

История о марше

В первый рабочий день в Собиборе обершарфюрер Френцель, заведовавший первым лагерем, велел Печерскому и советским военнопленным по дороге на работу петь русскую песню.

Печерский с вызовом, грозившим большой опасностью, предложил всем спеть марш «Если завтра война».

Если завтра война, если враг нападет,

Если темная сила нагрянет,

Как один человек, весь советский народ

За свободную Родину встанет.

Строем и громко распевая на весь лагерь, они зашагали в путь.

История о чурбаке

Два дня спустя Печерский оказался среди 40 узников, которые должны были рубить дрова и убирать чурбаки для четвертого лагеря. Рядом с ним работал рослый молодой голландец в очках. Или просто высокий худой человек. Разные люди по‑разному передают эту сцену. Юноша слаб и с трудом поднимает топор. Или останавливается на секунду протереть очки и тут же получает плеткой по спине от обершарфюрера Френцеля, надзиравшего в то утро за работами в четвертом лагере. Очки у юноши падают и разбиваются, он ничего не видит. Он пытается продолжать, но Френцель продолжает стегать его плеткой. Печерский, работающий рядом, останавливается, с отвращением глядя на эту сцену. Это вызывает гнев Френцеля, который приказывает ему подойти. Каким‑то образом — то ли на ломаном русском (маловероятно), то ли по‑немецки, который Печерский кое‑как научился понимать (более вероятно), то ли с помощью капо по фамилии Пожицкий в качестве переводчика (вероятнее всего) Френцель говорит Печерскому, что дает ему пять минут, чтобы расколоть большой чурбак. Если сможет — получит от Френцеля пачку сигарет; если нет — 25 ударов плеткой. Нацист засекает время по своим наручным часам и приказывает Печерскому начать.

Чурбак большой, твердый и сучковатый; Печерский прикладывает все силы. У него болят руки и спина. Но ему удается расколоть чурбак даже на 30 секунд раньше. Френцель держит слово и протягивает ему пачку сигарет.

«Благодарю, не курю», — отказывается Печерский.

Ожидая побоев, Печерский все же возвращается на свое место и продолжает рубить дрова. Френцель отходит и возвращается через несколько минут, держа в руках полбуханки хлеба и пачку маргарина.

«Русский солдат, бери», — командует Френцель.

Невзирая на голод, Печерский понимает, что хлеб отобрали у евреев, убитых нацистами, и ему кажется, будто хлеб мокрый от их крови.

«Очень благодарен, — отвечает Печерский. — Питания, которое я здесь получаю, мне вполне хватает».

Френцель убегает, оставив узников под присмотром капо Пожицкого. К вечеру рассказ расходится по всему лагерю.

История о плачущем ребенке

На следующий день Печерского с товарищами опять отправляют на работу в четвертый лагерь. Прибыл новый транспорт, а расстояние от газовых камер до места, где работает Печерский, не очень велико. Их разделяет забор из колючей проволоки и сосны, так что не видно, что происходит на той стороне. Сначала все тихо, но потом раздаются женские и детские крики. Печерский ясно различает голос маленького ребенка, зовущего маму. Звуки тонут в истошном гоготании сотен гусей, которых нацисты держали специально для этого, а также для своего стола. Печерский замирает от страха и беспомощности. Рядом с ним Лейтман и Цыбульский, потрясенные услышанным.

«Надо бежать отсюда, — говорит Цыбульский. — До леса двести метров. Немцы заняты. Охрану у ограды уложим топорами». — «Нам, может, удастся бежать, — отвечает Печерский. — А что будет с остальными? Их сразу расстреляют. Если бежать — то всем сразу. Чтобы здесь никого не осталось. Часть, безусловно, погибнет, но кто спасется — будет мстить». — «Ты прав, — соглашается Цыбульский, — но откладывать надолго нельзя. Дело идет к зиме. На снегу остаются следы».

От прибытия Печерского в лагерь до восстания прошло всего три недели. За это время Печерскому удалось заслужить доверие напуганных, расколотых и находящихся в опасности людей, сформулировать и реализовать амбициозный и сложно составленный план. На седьмой день в лагере он принял приглашение Леона Фельдхендлера, и они со Шлойме Лейтманом присоединились к подпольному комитету лагеря, состоявшему из начальников разных мастерских — сапожной, портновской, кузнечной и столярной. Поскольку начальники мастерских имели кое‑какие возможности брать к себе людей на работу, к 8 октября и Печерский, и Лейтман оказались на работе в столярной мастерской.

Восстание планировали на ночных встречах в столярной мастерской и по вечерам в женских бараках, где узникам разрешалось встречаться. По предложению Фельдхендлера Печерский нашел себе «подружку», которая служила прикрытием, чтобы они с Фельдхендлером могли встречаться, не привлекая к себе лишнего внимания. Восемнадцатилетняя девушка по имени Люка согласилась. Поскольку она не говорила ни по‑русски, ни на идише, Печерский, Фельдхендлер и Лейтман могли разговаривать при ней. Со временем между Печерским и Люкой появилась искренняя привязанность, и они действительно стали встречаться, хотя Печерский всегда настаивал, что их отношения были целомудренными. В воспоминаниях Печерский пересказывает длинные и яркие беседы с Люкой, хотя языковой барьер вряд ли позволял им особенно много разговаривать. Но как‑то они общались, вероятно, благодаря тому, что Печерский нахватался немецких слов за время пребывания в лагерях для военнопленных, а может быть, он когда‑то учил этот язык в школе.

Люка родилась в Гамбурге; ее отец был коммунистом. Когда нацисты пришли к власти, они стали разыскивать ее отца и пытали Люку, чтобы заставить выдать его местонахождение. Люке тогда было всего восемь лет, но она сохранила тайну, и отец благополучно бежал в Голландию. Семья последовала за ним, и они жили там вместе до нацистской оккупации. Отец бежал дальше на восток, а Люку, ее мать и двух братьев схватили и отправили в Собибор. Братьев убили, а ее с матерью отправили на работу.

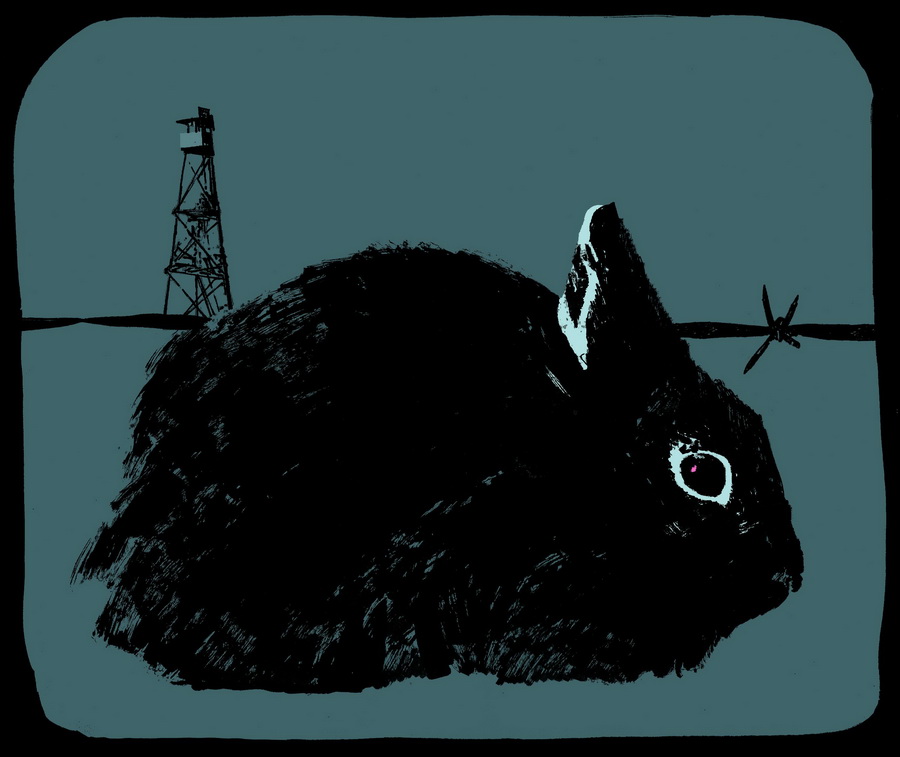

Люка ухаживала за кроликами, которых нацисты выращивали, чтобы на них охотиться. Клетки находились рядом с третьим лагерем, так что она могла слышать и даже иногда видеть, что происходило за соснами. Можно представить ее с глупыми невинными кроликами, когда ужасные звуки неподалеку говорили об их общей судьбе…

Печерский, Лейтман и Фельдхендлер рассматривали два различных плана: сделать подкоп из лагеря в лес или заманить эсэсовцев в мастерские и убить их. Печерский отмел идею подкопа, потому что казалось невероятным, чтобы несколько сот узников смогли проползти по узкому туннелю тихо и аккуратно в течение одной ночи.

Идея заманить и перебить эсэсовцев, хоть и более коварная, выглядела более осуществимой. В лагере постоянно находилось всего около 20 эсэсовцев. Если перебить большинство из них, другие охранники, набранные преимущественно из числа советских военнопленных‑украинцев, числом 100–200 человек, совсем необязательно лояльные немцам, останутся без руководства и вряд ли помешают узникам бежать. А если совершить убийства ближе к концу рабочего дня, узники получат возможность укрыться в лесу, когда стемнеет, что заставит отложить погоню до утра.

Печерский поставил условие, что он лично отберет убийц из числа людей, попавших в лагерь вместе с ним из Минска, и именно за ним должно оставаться последнее слово. 7 октября за игрой в шахматы Печерский и Фельдхендлер договорились о плане.

Печерский излучал уверенность, но его одолевали сомнения в том, что план сработает. Максимум, думал он, им удастся убить нескольких эсэсовцев и часть узников сможет скрыться в лесу. Но сомнениями он поделился только со Шлойме Лейтманом.

В течение недели перед восстанием главные пункты плана хранились в строжайшей тайне — решено было, что никто, кроме членов комитета, не будет ничего знать вплоть до назначенного дня. За это время нужно было установить, сколько боеприпасов нацисты доверяют дежурным охранникам. Оказалось, что пять патронов.

Утром 14‑го Печерский подошел к каждому из тех, кого он наметил в ликвидаторы, и отдал им приказы. Разбившись на группы по двое и вооружившись короткими остро наточенными топорами, убийцы заняли свои места около трех часов дня, за час до прибытия намеченных жертв. Кто‑то знал, кого им предстоит убить, кто‑то не знал. Соблюдалась военная дисциплина, и никто не оспаривал приказов Печерского. Наоборот, вспоминая тот день в разговоре с Клодом Ланцманом, Иуда Лернер, которому в то время было всего 17 лет и который никого раньше не убивал, рассказывал, что расценил задание как «большую честь» и пошел на дело «охотно и с легким сердцем».

Во многом Печерскому и заговорщикам просто повезло. По случайности Франц Рейхлейтнер, комендант Собибора, и самый жестокий и умный из офицеров Густав Вагнер были в отъезде. «Почти никто из нас не сомневался, — вспоминал участник восстания Моше Бахир, — что, если бы [Вагнер] оставался в лагере до конца, восстание не состоялось бы или потерпело поражение в самом начале».

План во многом основывался на скупости и алчности нацистов, их знаменитой тевтонской пунктуальности и убежденности, что евреи не представляют угрозы. Для реализации плана были привлечены мальчики, которых называли «путцерами» и которые выполняли для нацистов небольшие поручения, благодаря чему они пользовались определенной свободой передвижения по лагерю. Они должны были заставить эсэсовцев прийти в мастерские в назначенное время. Там их среди настоящих рабочих ждали убийцы. Пока убийства не начались, рабочие не знали, что готовится.

Первые два убийства совершил Шубаев в швейной мастерской. После этого он явился к Печерскому и отдал ему револьвер одного из нацистов. Цыбульский отправился в сортировочные Лагеря II и там убил четверых эсэсовцев. Иуда Лернер и Аркадий Вайспапир — единственная группа, оба члена которой дожили до конца войны, — убили двоих в швейной мастерской.

Первым, кто пришел в мастерские, был Зигфрид Грейшуц, командир «украинских» охранников Собибора. Вайспапир рассказывал, что подошел к нему сзади и нанес первый удар; Лернер говорил, что это был он. Как бы то ни было, Грейшуц был убит. Через несколько секунд после того, как рабочие засыпали кровь песком и спрятали тело Грейшуца, вошел другой нацист — то ли случайно, то ли его тоже позвали. Оглянувшись, он увидел руку, высовывающуюся из‑под кучи тряпья. Как только он подошел поближе, Вайспапир и Лернер нанесли удар.

Шлойме Лейтман заманил эсэсовца в барак под предлогом, что ему нужны указания по поводу работы, которую требуется выполнить в бараке, и там зарубил его топором.

Помимо роли командира восстания в целом, Печерский взял на себя задачу убить вместе с Семеном Розенфельдом Карла Френцеля. Предполагалось, что Френцель придет в столярную мастерскую осмотреть какие‑то шкафы, но он не пришел. «Я тщательно готовился к этой задаче, — вспоминал много лет спустя Розенфельд, — а этот негодяй не пришел. До сих пор жалею об этом».

Время шло, Френцель все не приходил, и Печерский послал за Люкой. Они встретились в столярной мастерской, и он рассказал ей о восстании и велел идти в свой барак и переодеться в мужскую одежду, потому что так удобнее будет бежать и выжить в лесу. Люка ушла и вскоре вернулась, держа в руках рубаху. Она настаивала, чтобы Печерский надел ее. Это была рубаха ее отца, и девушка уверяла, что это защитит его и принесет ему удачу. Печерский, не склонный к суевериям, сначала отказывался, но в конце концов уступил. Прежде чем Люка убежала предупредить мать, Печерский сказал ей, чтобы она следила за сигналом: когда раздастся свисток, она должна найти его и быть рядом.

Было известно, что большая часть периметра лагеря была окружена минными полями — чтобы удержать узников внутри, а партизан снаружи. Печерский надеялся, что, когда большинство эсэсовцев будут ликвидированы, узники смогут выйти через главные ворота, где мин не было. Но события пошли не по плану. Кто‑то из узников убил эсэсовца в гараже по собственной инициативе. Внезапно вернулся офицер Эрих Бауэр и приказал двум еврейским парням разгружать грузовик. Охранник обнаружил тело, и Бауэр открыл огонь.

Печерский велел дать сигнал раньше намеченного: когда узники собрались, они чувствовали, что что‑то пошло не так, и стали неуправляемы. Зазвучали выстрелы, оставшиеся в живых эсэсовцы открыли огонь. Узники, у которых появилось оружие, отстреливались. Всякое подобие порядка рушилось, люди бежали к заборам и пытались любой ценой прорваться через колючую проволоку, а охранники расстреливали их из автоматов со сторожевых вышек.

Печерский пробился в ту часть лагеря, где проживали эсэсовцы, поскольку он справедливо рассудил, что вокруг этой зоны мин не будет. В какой‑то момент он заметил Карла Френцеля, который стрелял в заключенных из пистолета‑пулемета. Печерский прицелился в него из револьвера и дважды выстрелил, но ни одна пуля не достигла цели. Тогда он побежал в лес.

В отличие от Треблинки, где подпольная организация нашла способ связаться с зондеркомандой в третьем лагере и подключить ее к восстанию, в Собиборе это было невозможно. Все заключенные, которых заставляли избавляться от трупов убитых, оставались в лагере и были убиты. Среди тех, кто прорвался в лес, было много советских военнопленных, в том числе самые близкие товарищи Печерского: Борис Цыбульский, Александр «Калимали» Шубаев и Аркадий Вайспапир.

Печерский не видел Фельдхендлера, но другие рассказывали ему, что он выжил во время побега и вместе с группой польских евреев ушел в ближайший город Хелм. О Шлойме Лейтмане Печерскому рассказали, что он был ранен во время восстания и, хотя смог дойти до леса, но там понял, что его раны слишком тяжелы и попросил товарищей застрелить его. Они сказали, что постараются отнести его к партизанам, но Печерский больше о нем не слышал. Судьба Люки неизвестна до сих пор.

Медлить было нельзя, и беглецы должны были уйти как можно дальше от лагеря до рассвета. В соответствии с планом еврей‑электрик перерезал телефонные провода и сломал электрогенератор, чтобы не дать немцам возможность связаться с кем‑то. Френцель смог обратиться за помощью только в восемь вечера, а подкрепление добралось до Собибора лишь поздно вечером. Но к утру 400–500 солдат, полицейских и эсэсовцев уже пустились вдогонку за бежавшими узниками. Они перекрыли мосты через Буг к востоку от Собибора — река во многих местах представляла собой границу между Польшей и Белоруссией. Людей разыскивали самолеты Люфтваффе. Считается, что за несколько первых дней после побега от 100 до 300 беглецов были схвачены и убиты. Нацистам важно было поймать и убить всех бежавших евреев не только ради выполнения своей смертоубийственной миссии, но и для сохранения тайны.

Задача Печерского состояла в том, чтобы пересечь Буг и связаться с советскими партизанами. В первый день после восстания он возглавил группу, состоявшую примерно из 60 человек, среди которых были пленные красноармейцы и еврейские узники из разных стран. Но ему и некоторым другим было ясно, что такой большой группе трудно будет скрыться. Кроме того, польские евреи знали язык и местность и могли справиться сами, а он и его люди были красноармейцами, они хотели вернуться на родину и вновь сражаться с фашистами.

16 октября, вспоминал Печерский, он вместе с другими советскими военнопленными со всеобщего согласия ушел от остальных и отправился на восток в направлении Буга. Польские узники рассказывали об этом иначе. Они, безусловно, восхищались им и знали, что обязаны ему жизнью, но им было горько, когда он ушел. Вот что пишет польский еврей Шломо Альстер из оставшейся группы.

Сашины люди бросили нас и ушли. Мы остались без вожака. Что нам оставалось делать? У нас не было оружия и не было человека, который бы нас возглавил. С нами были евреи из Франции, Голландии и Чехословакии. Они не могли никуда деться, не зная языка и местности. Как и мы, они тоже разбились на мелкие группки. Они вышли на дорогу, где было полно эсэсовцев, и их всех поймали живьем. Местные тоже вылавливали их по одному и приводили в Собибор, где их ликвидировали.

Вопрос об отношении местных жителей к беглецам из Собибора очень болезненный. Многие польские партизанские отряды не принимали евреев, а некоторые, в том числе части Армии Крайовой, активно их убивали. Не стоит забывать и о том, что местные жители раскапывали землю в местах, где стояли лагеря операции «Рейнхард», и перебирали пепел и кости в поисках еврейского золота. Для противодействия этому нацисты стали устраивать на территории каждого лагеря небольшие фермы и селили туда украинского охранника с семьей.

«В целом, за некоторыми исключениями, — пишет Ицхак Арад, — местное население не помогало беглецам. Это объяснялось антисемитизмом, жадностью, страхом перед немцами и наказанием. Но стоит отметить, что те, кому удалось дожить до освобождения, частично обязаны этим помощи, оказанной им в критический момент после бегства из лагерей местным населением».

Среди тех, кому помогли, был и Печерский. Ночью 19 октября он вместе с другими советскими военнопленными перешел Буг в месте, которое указали ему местные. Через два дня Цыбульский заболел тяжелым воспалением легким, и его пришлось оставить в крестьянской избе.

22 октября, через неделю после восстания, в Брестской области Печерский и его люди встретили группу советских партизан. Некоторых из товарищей Печерского приняли в этот отряд, другие, в том числе сам Печерский, вступили в другой.

«О моей жизни и работе среди партизан отдельная глава, которую, может быть, когда‑нибудь напишу», — писал Печерский, но эту главу он так никогда и не написал. Не писал он и о том, что случилось с ним, когда фронт подошел ближе, — только о том, что он вновь вступил в Красную Армию, сражался, в августе 1944 года был ранен и провел четыре месяца в госпитале, после чего вернулся домой, в Ростов. Эти пропуски неудивительны, учитывая, какое клеймо носили на себе военнопленные в Советском Союзе после войны.

Но если говорить о той главе жизни, которая его обессмертила, нужно отметить, что Печерскому невероятно повезло. По жестокой статистике того времени он не должен был выжить. Из 450–600 тыс. евреев, попавших в Белжец, выжили, по‑видимому, только двое; из 850–880 тыс., попавших в Треблинку, выжило около 50 человек; из 170 тыс. евреев, попавших в Собибор, выжило 57 человек. Учитывая, что Печерский пережил все опасности войны, годы в лагерях для военнопленных, затем Собибор и бегство, затем провел год в партизанском отряде, после чего служил в весьма опасном батальоне Красной Армии, — это просто поразительно. Быть советским гражданином, тем более советским евреем, и не потерять за время войны ни одного близкого родственника — тоже большая редкость. Правда, Печерский потерял людей, с которыми он был очень близок во время войны и которых оплакивал до конца дней: Шлойме Лейтмана, Бориса Цыбульского, Люку и Александра «Калимали» Шубаева, который предположительно был убит, сражаясь в партизанском отряде.

В 2006 году архивист из российского центра «Холокост» Леонид Терушкин участвовал в церемонии, посвященной 65‑летию событий в киевском Бабьем Яру. В Киеве Терушкин связался с жившим там Аркадием Вайспапиром. В 2008 году Терушкин с двумя соавторами — Семеном Виленским и Григорием Горбовицким — опубликовал первое в России после распада СССР научное исследование о Собиборе, основанное на разговорах с Вайспапиром и еще одним выжившим советским военнопленным Алексеем Вайценом.

Примерно в то же время адвокат и специалист по вопросам Холокоста Лев Симкин наткнулся на советские судебные материалы по 12 охранникам из Собибора, в том числе на расшифровку пространных показаний Александра Печерского. Его книга о Печерском появилась в России в 2013 году, а в 2019 году была переиздана. Недавно вышло новое жизнеописание Печерского на английском языке голландского историка Сельмы Лейдесдорф, чьи бабушка и дедушка по отцу были убиты в Собиборе.

Но самая значительная акция, посвященная возрождению памяти о Печерском, началась в 2011 году, когда человек по имени Илья Васильев пришел на поэтический вечер в петербургском литературном кафе. Васильеву в то время было 40 лет, по образованию он был политологом и имел хорошие связи в Израиле и в России, позволившие ему реализовать мемориальные проекты, посвященные двум советским евреям — раввину Шмарьяу‑Йеуде‑Лейбу Медалье и художнику Меиру Аксельроду. На вечере прозвучала поэма под названием «Люка», которую поэт Марк Гейликман написал под влиянием небольшой выставки, проходившей в московской синагоге.

До этого вечера Васильев почти ничего не знал о Печерском и Собиборе, но его крайне взволновало услышанное. Поэт познакомил его с женщиной, которая организовала выставку в синагоге. Она, в свою очередь, представила его двум друзьям Печерского, жившим в Израиле, а те поставили ему задачу — добиться для Печерского статуса героя всемирного значения, наравне с Раулем Валленбергом.

Васильев написал книгу, на основе которой был создан сценарий фильма «Собибор», и стал продюсером этого фильма. Я встретился с ним в декабре 2018 года на «Мосфильме», легендарной московской киностудии, где работали продюсеры «Собибора». Накануне он был в Риме, куда летал вместе с Хабенским на аудиенцию к папе Франциску, и подарил его святейшеству DVD‑диск с фильмом.

Васильев — высокий и крепкий бритоголовый человек в очках. Он уверен в себе, без колебаний разоблачает недостатки противников, но в то же время он открыт к спорам, ироничен и не скрывает, чего хочет добиться. Хотя он очень много знает о биографии Печерского, историком он себя не считает. Его талант — уловить суть идеи и изложить ее в понятном и практичном виде. Он придерживается скорее консервативного мировоззрения, и это очень помогает ему в отношениях с действующей российской и израильской политической системой.

Что касается Печерского, Васильев рано усвоил ряд базовых представлений. Во‑первых, чтобы заниматься массовой пропагандой чего бы то ни было в России, нужно заручиться поддержкой правительства. Те, кто писал о Печерском раньше, были настроены против Путина и критиковали российский режим за пренебрежение Печерским — тем самым они гарантировали, что их деятельность не затронет массовой аудитории. Во‑вторых, Васильев понял, что история Печерского прекрасно вписывается в советский/российский нарратив о Второй мировой войне: слабые, беспомощные страны Западной Европы сдались Гитлеру, и Красная Армия их спасла. То же самое произошло в Собиборе, где беззащитным и бессильным гражданам западноевропейских стран нужно было, чтобы появились советские граждане, которые быстро взяли контроль над ситуацией в свои руки и добились успеха. (Если сильно не придираться, в общем, так оно и есть.)

Российский патриотический нарратив действует как щит и меч России против европейских стран, которым теперь удобно уравнять гитлеровскую Германию и сталинский Советский Союз. В России эта аналогия не понравилась, и в Израиле по очевидным причинам тоже. Поэтому история Собибора и Печерского стала полезным оружием для России и Израиля против противников‑ревизионистов и создала политический мост между двумя странами. Когда в 2018 году Нетаньяху приезжал в Москву, он посетил вместе с Путиным Еврейский музей и центр толерантности специально, чтобы посмотреть выставку о Собиборе и Печерском и сделать ряд взаимовыгодных заявлений.

Стратегия увековечивания памяти Печерского, разработанная Васильевым, стоит на трех китах. Во‑первых, добиться официального признания Печерского в разных странах в форме наград, названий улиц, мемориалов и других осязаемых знаков почета: теперь его имя носят поезд и самолет, а также несколько улиц в России и в других странах, граждане которых погибли в Собиборе. В 2016 году внучка Печерского приезжала в Кремль, где Владимир Путин вручил ей посмертный орден Мужества.

Вторая задача — найти и собрать все документы, связанные с Печерским, и создать большой архив. А последняя — создать или поощрять других на создание книг и фильмов о Печерском, чтобы его история дошла до максимально широкой аудитории. С помощью спонсоров из Израиля, Украины, Белоруссии, России, Польши и Америки Васильев создал Фонд Александра Печерского, который должен реализовывать эту задачу в разных странах. Когда я говорил с Васильевым, фонд был очень скромным начинанием с недоделанным сайтом и тремя сотрудниками, одним из которых был сам Васильев, не получавший зарплаты.

Пока Печерский с товарищами не пересек Буг, политика почти не касалась его жизни. До войны он был лояльным советским гражданином, не имевшим никаких контрреволюционных настроений. Он не стал жертвой репрессий, бушевавших в то время: он не был ни религиозным евреем, ни сионистом, ни кулаком, ни коммунистом «неправильного» направления и не был случайно сметен паранойей сталинизма. На фронте, в лагерях для военнопленных и в Собиборе с ним обращались точно так же, как со всеми прочими.

Но как только Печерский переправился через Буг и оказался в Белоруссии, он приобрел статус и клеймо советского военнопленного. К нему и другим военнопленным относились свысока и обращались плохо, потому что они были живым позорным напоминанием о неадекватности Красной Армии — а следовательно, и Сталина — в отражении немецкого нападения в начале войны. Об умерших в плену предпочитали просто забыть, а к выжившим относились как к ненадежным, если не хуже. Легко можно предположить, что, когда Печерский и его товарищи впервые вышли к советским партизанам, те вряд ли встретили их с распростертыми объятиями: на самом деле даже существует рассказ, что первые партизаны, которых они нашли, отняли у них оружие и прогнали.

Как только Печерского и других военнопленных‑евреев приняли в ряды партизан, их распределили по разным отрядам. Печерский занимался саботажем — взрывал железнодорожные пути. В конце апреля 1944 года подошла линия фронта, и отряд влился в ряды Красной Армии. Однако Печерский, будучи бывшим военнопленным, был зачислен в резервный полк на два месяца, после чего попал в фильтрационный лагерь НКВД, где устанавливали, как именно военнопленные выжили на оккупированной территории. Печерский имел звание лейтенанта, потому что в самом начале войны всех интендантов произвели в офицеры.

Хотя почти во всех рассказах о военной службе Печерского описывают как опытного боевого офицера, это было далеко от истины. (Можно предполагать, что способность организовать и возглавить восстание, несмотря на ничтожную военную подготовку, делает его достижение не менее впечатляющим, а более.) Будучи офицером, Печерский попадал под еще большее подозрение, потому что известно, что с офицерами нацисты обходились более сурово и часто просто казнили их. Вместо того чтобы наградить за героизм, проявленный в Собиборе, Печерского отправили в штурмовой батальон — соединение, состоявшее из таких же офицеров, как он, которое направляли на самые опасные задания. Об этом этапе военной службы Печерского часто говорят неверно, утверждая, что его отправили в штрафбат — штрафной батальон, состоявший из узников ГУЛАГа и солдат, совершивших преступления, находясь на военной службе. На самом деле эти батальоны были очень похожи, и тех, кто туда попадал, называли смертниками, приговоренными «смыть вину кровью».

Есть легенда, что перед отправкой на фронт Печерскому разрешили поехать в Москву и рассказать о Собиборе в Еврейском антифашистском комитете. В этот комитет входили писатели Илья Эренбург и Василий Гроссман, которые занимались сбором документов и свидетельств для сборника, получившего название «Черная книга» и посвященного явлению, которое мы теперь называем Холокостом. В моем английском издании «Черной книги» Собибор называется Собибуром и описывается как «пуговичная фабрика» — эту ложь нацисты, видимо, распространили, чтобы успокоить отправляемых туда евреев (я не встречал этой детали ни в одном другом источнике). Печерский упомянут, но по какой‑то причине неверно назван «политруком Сашей из Ростова». Есть ошибки и в описании процесса убийства. Однако единственными людьми, которые могли бы подтвердить эти свидетельства, были эсэсовцы и охранники‑украинцы, а их никто не слушал до уголовных процессов шестидесятых‑семидесятых годов.

Военные и госпитальные документы Печерского указывают, что его батальон участвовал в операции «Багратион» — массивном и весьма успешном наступлении советских войск, в результате которого были отвоеваны значительные территории в Белоруссии, Польше, Литве и Латвии. 20 августа 1944 года Печерский был тяжело ранен пушечной шрапнелью в правое бедро во время боя в окрестностях литовского города Бауск. Он пробыл в госпитале четыре месяца, и после трех лет в качестве солдата, военнопленного, узника лагеря смерти и партизана его война закончилась.

Поскольку другие евреи, с которыми он находился в плену, не были офицерами, они вернулись в обычные части Красной Армии, где сражались с отличием. Семен Розенфельд дошел до Берлина, где написал на стене Рейхстага: «Барановичи, Собибор, Берлин».

Ростов был вторично освобожден Красной Армией 14 февраля 1943 года. Когда лед на Дону тронулся, Элла и Зоя вместе со многими другими сели на старенькую баржу и поплыли на юг. Путешествие заняло несколько дней. Они питались рыбой, которую мужчины ловили в Дону, и пили речную воду.

Элле было девять лет, когда сестры вернулись в Ростов. Они пришли в старую квартиру и обнаружили, что дом цел и мать еще жива. Можно представить себе сцену невероятной благодарности и восторга, которая повторялась миллионы раз по всей стране — только далеко не всегда.

Мать, к радости Эллы, оказалась жива, а вот отец, как считалось, погиб на фронте. Похоронка пришла из армии в конце 1941 или в начале 1942 года, примерно тогда, когда Печерский попал в окружение — семье сообщили, что он пал смертью храбрых. Пока в 1944 году от Печерского не стали приходить письма, все были уверены, что он погиб. К тому времени в Ростов вернулись остальные родственники.

Как только Печерский восстановил связь с семьей, он стал писать им о пережитом. К сожалению, эти письма не сохранились, но, по‑видимому, они произвели сильное впечатление на его близких, в том числе на его младшую сестру Зину, которая работала в издательстве. Она показала письма своему начальнику, редактору по фамилии Сафронов. Печерский не только рассказывал о случившемся в письмах, но и подготовил рукопись с воспоминаниями о Собиборе. По причинам, которые теперь трудно восстановить, маленькая книжка «Восстание в Собибуровском лагере» была одобрена к публикации и увидела свет в ростовском издательстве весной 1945 года.

Здесь мы входим в поле догадок относительно Печерского и того, до какой степени он идентифицировал себя с еврейством, рассказывая о Собиборе. В рукописи, созданной Печерским во время пребывания в штурмбате, открыто говорится о евреях, а в книге 1945 года они не упоминаются. Можно задаться вопросом, почему так случилось, но ответ не сохранился или, скорее, не мог сохраниться.

Так во что же верил Печерский? Что было ему важно? Был ли еврейский компонент пережитой им трагедии настолько малозначителен для него, что он согласился удалить любые упоминания? Хотя Печерский назван автором этой книги, предполагают, что ее изрядно отредактировал и частично переписал некто, обладавший большим писательским навыком. Неясно, почему этот человек, предположительно с согласия Печерского, удалил все упоминания о еврейском происхождении жертв, когда такого рода упоминания еще были разрешены.

Публикация «Восстания в Собибуровском лагере» положила начало литературной деятельности Печерского. Со временем он получил больше информации, связавшись с другими выжившими и узнав о том, чего не видел в Собиборе сам, и стал публиковать более авторитетные версии истории. В 1958 году, уже после смерти Сталина и начала хрущевской оттепели, он послал одну из рукописей Василию Гроссману. В 1974 году он повторил попытку со второй рукописью. Одновременно он пытался добиться увековечивания памяти о Собиборе и обращался к директору киностудии с предложением переработать книгу в киносценарий. Но успеха он добился лишь трижды: в 1945 году с публикацией первой книги, в 1946 году, когда книгу перевели на идиш и опубликовали в издательстве «Дер Эмес», издававшем материалы Еврейского антифашистского комитета (с восстановлением еврейского материала), и в 1964 году, когда вышла книга «Возвращение нежелательно», написанная двумя авторами, собиравшими материал у Печерского и других участников восстания, хотя и тут еврейская сторона истории была обойдена молчанием, к ужасу по крайней мере одного из переживших Собибор. Моше Бахир написал Печерскому из Израиля и спрашивал, почему в книге о лагере смерти для евреев вообще не упоминаются евреи.

Выписавшись в начале 1945 года из госпиталя, Печерский вернулся в Ростов. Он приехал утром и пошел искать жену и дочь. Это был будний день, и дома никого не было, но соседи сказали, в какую школу ходит дочь.

Класс Эллы был на первом этаже, и она заметила, что в окно заглядывает человек в форме. Когда дверь в класс приоткрылась, она узнала отца, но не подошла к нему. Даже когда прозвенел звонок и другие дети выбежали наружу, она осталась за партой. Она не могла заставить себя выйти, хотя очень любила отца и знала, что он любит ее.

Больше всего на свете она мечтала вновь встретиться с ним. Но, увидев его у двери, она почему‑то замерла. Она вообще была застенчивая девочка, но сейчас ею овладело нечто больше обычной застенчивости. Благодаря письмам она знал, что отец жив, но бывает такое особое чувство, часто у детей, возникающее, когда человек впервые видит кого‑то дорогого, кого он давно считал умершим. Наконец отец сам вошел в класс и подошел к ней.

Семья воссоединилась и поселилась в старой квартире, но долго это не продолжалось. Летом Эллу отправили в пионерский лагерь, чтобы ей не пришлось присутствовать на судебных заседаниях — ее родители разводились. В большинстве биографий Печерского причиной развода называют роман Печерского с женщиной по имени Ольга Котова, которая работала в госпитале, где он лежал. Согласно этим рассказам, Печерский вернулся в Ростов не один, а уже с Ольгой и сообщил Людмиле, что их брак пришел к концу.

Но есть и другая версия, согласно которой Печерский приехал один, собираясь вернуться в семью, и узнал, что во время оккупации Людмила поддерживала отношения с немецким офицером. В книге Сельмы Лейдесдорф эта версия представлена как факт, и ее подтверждают племянница Печерского, Вера Рафалович, и близкий друг Печерского, живущий сейчас в Израиле. По словам друга, об этом не говорили, но все знали. Вера вспоминает, что случайно услышала разговор об этом между матерью и бабушкой.

Однако Илья Васильев и его коллега Михаил Эдельштейн отказались от сюжета с романом Людмилы, сочтя его неправдоподобным по бытовым причинам. Людмила жила в большой советской коммунальной квартире, где нельзя было купить пару обуви без того, чтобы об этом узнали все соседи, не говоря уже о том, чтобы завести роман. А если бы Людмилу подозревали, ее бы опозорили и наказали после того, как немцев выбили из Ростова. Леонид Терушкин тоже считает этот слух безосновательным и недостойным уважающего себя историографа.