- Рубрика: Кожа времени. Читать все материалы

1

В молодости, сразу после университета, я работал в грандиозной корпорации «Гостелерадио», занимаясь безобидной редактурой газеты Rigas Vilni, где печаталось расписание передач латвийского радио и телевидения. Трудовые обязанности вынудили меня погрузиться в загадочный мир советской пропаганды, о котором остальные даже не догадывались.

Подозреваю, только я знал, что каждый день по советскому телевизору показывают передачу «Экран социалистического соревнования», а по радио передают «Вести с полей». В сущности, это были невидимые и немые артефакты, смысл существования которых ускользал от понимания и тех, кто их делал, и тех, кто их заказывал, и тех, кто их должен был смотреть и слушать. Это был ныне забытый ритуал мертвой религии. Но, как в «Замке» Кафки, никто не решался сказать, что бог умер, ибо его жрецы по-прежнему обладали властью.

Впрочем, об этом никто не задумывался. Над пропагандой даже не смеялись. Никому не приходило в голову читать передовые в газетах, которыми пользовались по нужде и для прогноза погоды. Телевизор был машиной для показа хоккея (сам Брежнев предпочитал фигурное катание) и Штирлица. В первом случае спорт вычитал политику, во втором — действие проходило за границей. Соблазн ее был так силен, что мог привлечь зрителя даже к новостям программы «Время», но лишь зарубежным. Только там мы могли разглядеть американских безработных в нейлоновых сорочках, каждая из которых стоила недельного заработка моего отца и надевалась на 7 ноября и 1 мая.

Пропаганда брежневской поры сама себя вычитала, и ее эффективность стремилась к нулю. Информационный голод интеллигенции удовлетворяли западные радиоголоса, остальные обходились слухами. Одним верили, потому что они — западные, другим — потому что никто не проверял.

Работая студентом в пожарной охране, безнадежно пораженной алкоголизмом, я слышал все — от банального до причудливого. К первому относились сведения о еврейском происхождении Брежнева, Ленина и даже Гитлера. Видимо, это неизбежно. Ведь ровно то же самое я узнал от седовласых белогвардейцев в редакции «Нового русского слова» в Нью-Йорке. Как, впрочем, и в перестроечной Москве, где мне довелось прочесть на стене рукописный плакат: «Эльцин — мразь, с России слазь».

Другим популярным сюжетом в нашей пожарке была история Останкинской башни, которую взорвали те же евреи. Услышав об этом впервые, я сильно удивился и сказал, что она до сих пор стоит.

— Это не та, — брезгливо объяснили мне коллеги и перестали со мной разговаривать вовсе.

2

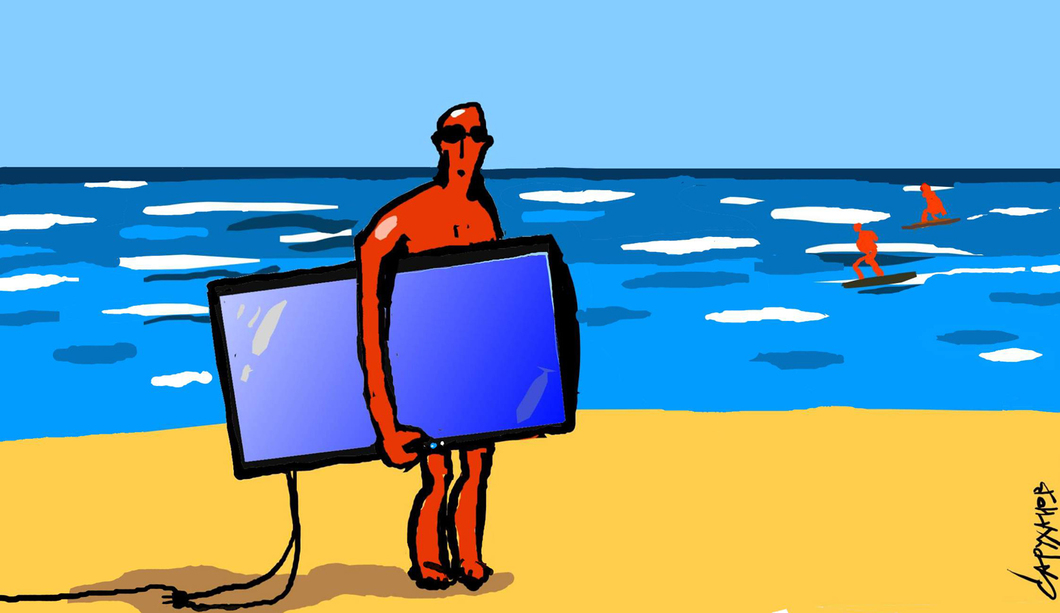

Попав еще школьником в Таллин, я больше всего мечтал увидеть там телевизор. До нас, рижан, доходили глухие слухи о том, что в Эстонии ловят программы из соседней, но капиталистической Финляндии. Не сразу и не просто добившись своего, я сквозь первое в моей жизни окно в Европу увидал на голубом экране скучнейший концерт финской народной песни. Ничуть не разочаровавшись, я решил, что мне просто не повезло с расписанием передач. Поэтому никуда не делась зависть к тем, до кого добирался западный телесигнал.

Легче всего он, естественно, ловился в Восточном Берлине. Не в силах справиться с конкурентом, коммунистические власти выстроили самую высокую телебашню в Германии, которая до сих пор уродует город, но и она не смогла заглушить вещание конкурента. Поэтому дикторы Востока комментировали новости, приходящие с Запада в нужном — марксистском — ключе, опровергая на одном канале все, что берлинцы смотрели на другом. Эта дорогостоящая операция, как, в сущности, и вся коммунистическая пропаганда, оказалась совершенно бесполезной. Доверие вызывала лишь та информация, что приходила с Запада.

Отсюда легко сделать вывод, что обитатели столицы лучше других жителей ГДР должны были знать и понимать западную жизнь. В конце концов, телевизор — лицо страны. И никакая косметика не скроет национальный характер, который находит свое выражение на голубом экране, ибо в простодушном ситкоме или рекламном ролике проявляются гештальт нации, ее этикет, неписаные законы и этические нормы.

Я отчетливо это почувствовал на себе, когда, приехав в Америку, оказался без языка массовой культуры. Он позволяет не только общаться, узнавать намеки, цитаты и шутки, но и отличать своих от чужих. Скажем, зрители сериалов «Розанна» и «Сайнфельд», не говоря уже о «МЭШ» (M*A*S*H), скорее всего, голосуют за разные партии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Конечно, не потому, что авторы руководствуются в своей работе той или иной идеологией — ее диктуют зрители. В поисках высокого рейтинга создатели сериалов нащупывают психологический настрой аудитории.

Как всякая игра рынка, массовая культура азартна и рискованна. Пристреливаясь, она постоянно эволюционирует, приспосабливаясь к подсознанию потребителя, что и делает ее столь влиятельной.

Внутренний посыл масскульта, заметный скорее новичку, чем местному, — тайный урок свободного Запада, которому противостояла пропаганда несвободного Востока.

Легко предположить, что сосуществование двух информационных систем — западной и бессмысленной — неизбежно приводило к разочарованию в социализме и повышало готовность к протесту. Поразительно, что истинное положение вещей оказалось прямо противоположным.

После падения Стены историки, получившие доступ к архивам Штази, к своему огромному удивлению обнаружили, что берлинцы были наименее радикализованной частью восточногерманского общества. Напротив, чем дальше немцы жили от западного телевидения, чем менее оно им было доступно, тем меньше они доверяли своему государству и тем сильнее мечтали от него избавиться.

Пытаясь растолковать удивительный факт, обнародовавший его Эдвард Люц, автор замечательной книги «Отступление западного либерализма» (Edward Luce, The Retreat of Western Liberalism), предлагает интересное и правдоподобное объяснение феномена. Жившие за железным занавесом берлинцы могли заглянуть сквозь него к соседям. Поэтому они легче обходились без своей свободы, пользуясь чужой. Берлинская интеллигенция в меньшей степени обращала внимание на убожество окружающего, проводя часть жизни вне его — как бы на Западе. Они обладали лишь иллюзией свободы, но и ее хватало, чтобы заменить свинцовую реальность социализма радужным рыночным миражом.

После перестройки подобный опыт был освоен Россией. В голодные 90-е, когда мои друзья-литераторы говорили «Мы не миллионеры, чтобы есть яйца», в стране появились гламурные журналы с рекламой безмерно дорогих вещей: бриллианты, «Брегеты», «Ягуары». Часто эти печатные органы являлись русскими версиями западных изданий, но отличались содержанием. Я печатался во многих из них и могу сравнивать. Если в американском мужском журнале GQ дают совет, как купить хороший подержанный пиджак за пять долларов, то в русской версии той же заметки объясняют, что приличному мужчине нельзя выйти на улицу без пиджака за пять сотен.

Этот феномен объясняется тем, что потребление в России стало зрелищным спортом. Новая русская пропаганда овладела им в совершенстве. Это и неудивительно, ибо ею часто занималась та самая интеллигенция, которая числилась в «прорабах перестройки» в 80-е и пользовалась ее достижениями в бурные 90-е.

Перебравшись из оппозиции к власти, они, создавая симулякры вроде распятого украинцами мальчика, использовали опыт авангардной философии и поэтики.

Нынешняя пропаганда создает для себя зыбкую среду, в которой, как в желтой прессе, теряется граница между правдой, вымыслом и правдоподобием. В таком контексте вызревает практика информационного болота и создается постмодернистская пропаганда — сервильная по содержанию, но остросовременная по форме.

Действуя, как западное телевидение на жителей Восточного Берлина, такая пропаганда заманивает зрителя в иллюзорный мир богатых, знаменитых и свободных. Здесь царит мировой масскульт — как в чужом, так и в отечественном исполнении. Вместе с дозой развлечений зритель получает чувство если не принадлежности, то сопричастности к тому всемирному потоку новостей и сплетен, который беспрестанно и для всех вырабатывает планетарный таблоид.

Нью-Йорк

Комментариев нет:

Отправить комментарий