Еврейское царство

Поэт и прозаик Ламед (Лейви-Иешуа) Шапиро (1878–1948) прожил трудную и беспокойную жизнь, со множеством переездов между Киевом, Одессой и Варшавой, а далее Лондоном, Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Творческое наследие оставил камерное. В этом наследии велика была роль русской литературы, в частности Достоевского. И среди рассказов Шапиро попадаются настоящие жемчужины. Они впервые переведены на русский язык и готовятся к выходу в свет в издательстве «Книжники».

Продолжение. Начало в № 374–386

Док

1

Бенни Милгройм начал культивировать лысину еще в студенческие годы.

2

Те годы:

В Сьюард‑парке — парке без деревьев с фонтаном без воды — прохлаждались всякие бездельники, а еврейские мальчишки продавали носовые платки, газеты и ваксили сапоги. Напротив парка, через Ист‑Бродвей, в неказистых, облезлых высотках со столовыми и кафе на первом этаже, ютились редакции еврейских газет. На углу Джефферсон‑стрит еврейскую жизнь отравлял своей вонью «Эдьюкейшенл Эллайенс» , где культурные немцы и французы Моисеева вероисповедания занимались тем, что приобщали еврейский народ к цивилизации. Дальше по Ист‑Бродвею, в клубе эсеров, пили чай и дискутировали о русской революции. Разговаривали на образцовом литературном русском — с наслаждением, смакуя каждое слово, причмокивая, будто варенье ели. Появлялось там и несколько действительно русских, но у них русский язык был такой, что лучше не вспоминать.

В те годы приличный обед стоил двадцать центов, а окно в холостяцкой комнате было редкостью.

В те годы…

3

В «старом доме» , на Украине, Бенни Милгройм был экстерном, поэтому тоже имел на русскую революцию кое‑какие права.

— Мы не должны участвовать в выборах в думу, — высказывался он в клубе эсеров. — Нельзя, чтобы нашим престижем пользовался парламент, который не парламент, а черт знает что!

И добавлял:

— Юроп — вот там по‑другому…

Так он выражал свое недовольство Америкой.

Бенни был маленького роста, широкоплечий, голова крупная, уши оттопыренные. На макушке поблескивала лысинка — маленькая, гордиться нечем. Над тонкой верхней губой несколько оспинок, плохо скрытых редкими, черными усиками. Нижняя губа — толстая, как у негра. Руки — короткие, ладони — холодные и влажные, с тыльной стороны усыпанные веснушками. Пальцы — жирные и неловкие.

Однажды Бенни встретил в клубе Иззи Фишлера, с которым когда‑то работал на сигарном производстве. Выпили чаю, сыграли в шахматы. Иззи ходил не задумываясь, а между ходами крутился на стуле, ловил мух и говорил без умолку.

— Значит, в колледж ходишь?

— М‑м‑м… — ответил Бенни Милгройм, размышляя над ходом.

— Так ведь без денег не больно‑то поучишься.

— Скопил немного, пока работал…

Иззи Фишлер расхохотался.

— Будь добр, объясни, как это. Я хорошо работал, быстро, а ты еле ползал. Но ты денег скопил, в колледже учишься, а я…

И он с улыбкой осмотрел свои протертые рукава.

Бенни Милгройм поднял голову от доски.

— А что толку, что ты быстро работал? Ты целыми днями где‑то пропадал, уходил рано, приходил поздно. Еще и стишки сочинял на жаргоне . Думал стишками на жаргоне чего‑нибудь добиться?

Иззи снова захохотал.

— Ладно, ты прав. Но ведь уже года три прошло. Так много скопил?

Бенни опять опустил глаза на доску и неохотно проворчал:

— Есть девушка одна, в мастерской работает. Ну, работает и так далее.

— А, вот оно что! «И так далее», ха‑ха! Гм… А раз такое дело, может, пятерочку одолжишь?

Приехали. Вот она, Иззина давняя страсть к пятерочкам. Бенни засопел и обеими руками облокотился на стол.

— Начинается… Ходи давай!

4

Учась на первом курсе, Бенни Милгройм жил на Клинтон‑стрит, снимал переднюю комнату у рабочей семьи. Чтобы попасть на кухню, нужно было пройти через другую, маленькую, комнатку без окон, где ночевала квартирантка по имени Сэйди. Бенни редко ее видел и ни разу с ней не разговаривал. Он почти не замечал рослой, измученной тяжелым трудом портнихи с усталыми глазами и длинной, но тонкой косой. Но в июле началась такая жара, ночи стали такими душными, что хотелось кожу с себя снять! Попробуй усни в такую духоту. Слышно, как Сэйди ворочается с боку на бок. Бенни пошел на кухню глотнуть воды и, возвращаясь к себе, спросил, не страдает ли Сэйди от жары. Может, стакан воды принести? Нет‑нет, ему не трудно. Подав ей воду, он присел на край кровати и провел языком по пересохшим губам. Плечи и руки Сэйди белели в темноте, по груди змеилась темная коса. Вот это волосы! Давно они у нее такие длинные? Наверно, еще из дома, с тех пор, когда Сэйди было лет восемнадцать. Коса аж… аж дотуда, хи‑хи!

Той ночью на Клинтон‑стрит Бенни пришлось кое‑чем заниматься, чтобы с ума не сойти. На другой день он вернулся поздно и на цыпочках прокрался к себе. Но она слышала! Наверняка слышала! Ворочается, кровать скрипит. Нахмурившись, Бенни с головой укрылся простыней. То же самое повторилось и на вторую ночь, и на третью. А на четвертую он опять пришел к Сэйди.

Они немного поболтали. Разговаривали тихо, чтобы хозяева не услышали. Она рассказала, что работает с детства. В двенадцать лет из маленького литовского местечка приехала в Вильно, там вязала чулки на машине. Здесь, в Америке, уже восемь лет. В мастерской работает, платья шьет. Трудится с утра до ночи, скопила небольшую сумму. Все никак не может американизироваться. Слово «американизироваться» имело у нее какой‑то второй смысл, и Бенни не понимал, то ли она сожалеет, то ли, наоборот, гордится тем, что не может стать настоящей американкой. В Америке девушки красуются перед парнями, а тем это нравится. Одна ее землячка дома неряха неряхой была, а тут прямо принцесса: красиво одевается, прекрасно по‑английски говорит, когда ест — не ест, а пробует. А вот ей, Сэйди, все никак не американизироваться.

А он, значит, на доктора учится? Доктора неплохо зарабатывают, доктор — это уже совсем другое… Но ведь пока еще им станешь… Вот ему, например, сколько еще учиться? Да, пока выучишься, можно и ноги протянуть. А когда окончишь, нужно практику завести. Шутка ли сказать — практика! Конечно, доктор — отличный заработок…

5

В воскресенье утром в Беннин фронтрум ввалился коренастый, сутуловатый белобрысый парень с жирными розовыми щеками и круглыми масляными глазами.

— Хелло, док, — поздоровался он, подавая волосатую руку. — Плизд ту мит ю . Я Джо, Джо меня звать. Брат Сэйди, ю ноу…

Бенни Милгройм растерялся. Брат Сэйди! Она не говорила, что у нее есть брат. Ну ладно, брат Сэйди, и что дальше?

— Йес, сэр! — заявил парень. — Родной брат, не какой‑нибудь там сводный или вообще седьмая вода на киселе. Со мной такое не пройдет! Брат есть брат, а хороший брат — значит, хороший брат, ха‑ха! А ежели я плохой брат, так это плохо, потому как человек я отчаянный, ю ноу!

И жутковато сверкнул серыми совиными глазами.

— Гм… — ответил Бенни. — Садитесь, мистер… э… э… А Сэйди ничего про вас не говорила.

Он даже не знал ее фамилии.

— Тэнк ю! В мастерской за неделю насиделся, — объяснил Джо, садясь. — Не говорила? Эй, Сэйди, поди‑ка сюда! Почему не сказала доку, что у тебя брат есть? Родного брата стыдишься, что ли?

Сэйди с виноватой улыбкой появилась в дверях:

— Да как‑то к слову не пришлось.

— Я не доктор, — осклабился Джо, — что правда, то правда. Я простой рабочий. Рубашки шью, шью рубашки. Будь я лойер или эйджент какой‑нибудь — другое дело, ну да ничего. А задевать меня не стоит, я человек отчаянный.

У Бенни Милгройма челюсть отвисла. Неприятная ситуация. Вот так братец у этой Сэйди! Он хоть что‑нибудь о приличиях слышал? М‑да, ну и влип!

Тем временем Джо потрогал Беннины вещи на столе, книги по медицине и продолжил:

— А я пришел вас вытащить куда‑нибудь — вас обоих. Жарко сегодня. В Кони‑Айленд поедем, искупаемся, отдохнем, повеселимся. Горри‑оп , Сэйди, одевайся!

— Я… Мне некогда… — промямлил Бенни. — Заниматься надо.

Джо поднял вверх указательный палец, сверкнул круглыми глазами и наставительно произнес:

— Заниматься? Кто ж по воскресеньям занимается? Вам что, недели мало? А в воскресенье положено отдыхать! Здесь Америка, ю ноу. Короче, док, бросьте свои штучки. Побрейтесь, и пошли. Я плачу́!

В переполненном вагоне элевейтера сесть было некуда, всю дорогу до Кони‑Айленда, качаясь, висели на поручнях. Джо, которого толпа оттеснила в середину вагона, издали весело и хитро подмигивал Бенни. Бенни Милгройм потел, а Сэйди не сводила с него усталых глаз.

6

Вышли на Стилвелл‑авеню и сразу попали в кипящий котел.

Народу — как мух. Со всех сторон крики: леденцы — лучшие в мире, сосиски — лучшие в мире, соленые фисташки — лучшие в мире. Вам покажут живую лошадь без головы и голову без лошади; существо, которое наполовину женщина, наполовину рыба; африканского дикаря с единственным глазом во лбу. Можно пострелять по деревянным уткам, запустить мячом в курчавую голову негра, купить у попугая билетик с предсказанием судьбы. Откуда‑то издалека доносилась песенка, гнусавый женский голос выводил: «Тейк ми бэк ту Нью‑Йорк таун» . На углу Серф‑авеню, у дверей «Анатомического музея», стоял человек с огненно‑рыжей бородой: на спине — барабан и тарелки, на груди — шарманка. Привязанная к левому локтю деревяшка била в барабан, левая нога посредством веревки управляла тарелками, правая рука крутила ручку шарманки, и все вместе выдавало «Янки Дудля». Парни обнимали за талию девушек, целовали их за ушком и перекрикивались нарочито низкими голосами. Слева, между домами, сверкая, синел океан, а с неба нещадно палило солнце.

— Ну, зятек, как вам Америка?! — гаркнул Джо прямо в ухо Бенни.

«Зятек!» Бенни вытаращил глаза, лицо вытянулось. Плохо, о‑о‑очень плохо!.. Но Джо не дал ему опомниться: купил три кулька жареной кукурузы — попкорна и поднес Бенни и сестре:

— В Юроп такого в глаза не видали.

Они хрустели попкорном, ели горячие сосиски с горчицей, жевали жевательную резинку и толкались в толпе до позднего вечера, пока Луна‑парк не зажег свои башни, превратившись в город из «Тысячи и одной ночи», по крайней мере, в глазах Джо. Только тут он разошелся по‑настоящему. Летали вверх‑вниз на американских горках, где девушки оглушительно визжали на каждом спуске; странствовали в «Аду», блуждали в «Лабиринте»; качались на волнах жестяной реки, катались на лодке по настоящей воде, которая казалась огнем. И на закуску — «Путешествие по пустыне»: два верблюда, забитых двугорбых старика с именами Мозес и Аарон, за десять центов катали туристов по трехсотфутовому кругу и привозили обратно, туда, откуда начиналась поездка. Мозес и Аарон опустились на колени, и Джо заставил Сэйди и Бенни сесть верхом. За его счет, он платит! Аарон медленно, нехотя прокатил Сэйди и опустился на колени там, где надо. Но на Мозеса что‑то нашло: он развеселился и, дойдя до остановки, пустился по второму кругу. Погонщик бросился следом, заорал: «Эй, Мозес! Совсем сдурел?!» Но Мозес не ответил и, опять миновав остановку, легкомысленно продолжил путь. Погонщик забежал перед верблюдом, взмахнул кнутом, и тут смирный Мозес рассердился. Приподняв толстую губу и оскалив огромные желтые зубы, он с тупым, злым упрямством шагал и шагал, не желая останавливаться. Бенни Милгройм качался на верблюжьей спине. Руки судорожно вцепились в передний горб, ноги нелепо скребли по бурым, косматым бокам животного. С большим трудом погонщик ухитрился стащить седока прямо на ходу. Мокрый от пота, бледный, злой Бенни заявил, что давно пора домой. Неудача с «Путешествием» явно смутила Джо, к тому же оказалось, что ему нечем расплатиться: сколько он ни рылся у себя в карманах, нашел только один никель . Пришлось Бенни платить и хозяину верблюдов, и за обратную дорогу. Джо совсем скис.

На Деланси‑стрит Бенни распрощался с братом и сестрой: надо тут кое‑куда зайти. На Ист‑Бродвее он спустился в полуподвал, где находилось молочное кафе. Заказал кофе и пирог, сел за столик, вытер пот со лба. Когда официант, молодой галицийский еврей, без пиджака, в грязном фартуке, принес заказ, Бенни, задумавшись, вслух сказал по‑русски:

— Черт знает что такое!

— Чего? — спросил официант.

— Что «чего»? — вопросом на вопрос ответил Бенни.

Парень уставился на него, разинув рот.

7

После поездки на Кони‑Айленд Бенни Милгройм старался избегать Сэйди, а один раз даже обронил, что хочет переехать в Гарлем, поближе к колледжу, и взгляд Сэйди еще больше погрустнел.

Однажды, в конце лета, Бенни застонал среди ночи, и Сэйди, вскочив с кровати, в одной рубашке прибежала к нему. У него живот болит, вот тут, справа. Нет, не здесь. Да, вот ту‑у‑ут! Ой!.. Боль ужасная. Что делать? А ему откуда знать? Если холодный компресс, может, он… Ой!..

От холодного компресса боль с правой стороны живота переместилась в левую и еще усилилась. Стало только хуже. Надо бы горячий попробовать… Может, она будет так добра, согреет воды на газе? Пока грелся чайник, у Бенни еще и спина заболела. От его стонов проснулся весь дом, и утром Бенни на скорой увезли в больницу.

Там ему померили температуру, пощупали бока, сделали анализ мочи. Может, язва, или аппендицит, или камни в желчном пузыре, или даже что‑то с почками. Точно невозможно сказать. От уколов морфина и атропина Бенни немного полегчало, но ночью опять стало плохо, совсем плохо. Главный врач предложил: «Давайте его прооперируем, тогда и увидим». Бенни не согласился, и врач пожал плечами: странно, человек не хочет, чтобы его разрезали и посмотрели, что у него внутри. Опять сделали укол морфина и прописали полный покой. На другой день Бенни стало лучше, но слабость была ужасная, как после долгой болезни. Сэйди пришла его навестить, принесла апельсинов, поправила подушку, платочком промокнула ему лоб: Бенни обильно потел. Он поблагодарил Сэйди слабой улыбкой и прижался головой к ее груди.

Через три дня его выписали, строго‑настрого наказав беречься: непонятно, что у него, но, возможно, развивается какое‑то заболевание почек. Надо следить за собой: хорошо бы отказаться от мяса, как можно меньше солить пищу, пить побольше воды и не перетруждаться.

На квартире его встретили как родного, и Бенни в ответ на приветствия смущенно улыбнулся.

После ужина они с Сэйди пошли прогуляться к Вильямсбургскому мосту, но Бенни быстро устал, и они присели на скамейку. Сэйди придвинулась к нему.

— Бен, вы должны себя беречь.

— Вы правы, я еще не восстановился.

— И по столовым питаться вам не годится.

— Да, а что делать?

Сэйди немного помолчала. Он что, правда не понимает?

— Вы за жилье шесть долларов в месяц платите, верно?

— Да.

— А я пять. За эти деньги, ну, может, если пару долларов добавить, можно комнату с кухней снять. И без других жильцов.

Бенни заерзал на скамейке, а Сэйди тихо договорила:

— И… ведь у вас деньги скоро кончатся. Что тогда делать будете? Опять в мастерскую пойдете? А ведь вам нельзя перетруждаться.

— До этого еще далеко, — неуверенно возразил Бенни. — На какое‑то время хватит…

Сэйди не ответила.

Двухкомнатную квартиру сняли на Стэнтон‑стрит. Второй этаж, небольшой дворик, где на веревке сохло белье — постоянно, всегда. Купили подержанную мебель и даже маленький граммофон с пластинками. По вечерам Шаляпин пел «Дубинушку», а кантор Сирота — «Галбейн хатоэйну».

8

Снежным зимним вечером в квартиру на Стэнтон‑стрит ввалился Джо с перевязанной левой рукой и объяснил:

— Эта мастерская у меня давно в печенках сидит.

Строчил на машине и руку под иглу сунул. Уже второй раз. У него рабочее место далеко от окна, даже его совиными глазами ничего не видно.

— И вообще, что за радость быть рабочим? Всю жизнь в мастерской проторчать? Черт бы побрал этого Колумба!

— И что ты делать собираешься? — спросила Сэйди.

Джо увильнул от прямого ответа. За швейной машиной только болван и неудачник будет сидеть. В Америке главное — бизнес. Верно, док? Вот если бы у него, у Джо, нашлось долларов двести, тогда ого‑го! Если есть пара сотен долларов да голова на плечах, в Америке не пропадешь. Была бы у него пара сотен долларов, он бы… он бы палатку открыл с содовой водой. А что? Он сам знает людей, которые на содовой воде разбогатели. Да‑да! Америка — это вам не Юроп, правда, док? А потом дошел бы до гросери или стейшенери , а может, и до магазина одежды. Была бы у Джо пара сотен долларов, он бы… он человек отчаянный!

Сэйди, у которой в банке была пара сотен долларов, ничего не ответила на эту тираду, и отчаянный человек удалился, повесив буйную голову.

За несколько долларов он купил тележку и начал торговать на Орчард‑стрит. Бананы, японские смоквы, носовые платки, вязаные перчатки, куски материи. Джо ходил по блошиным рынкам, по распродажам товара из ликвидированных магазинов и скупал что подешевле. Скупал все подряд и, не зная, сколько на самом деле стоит его товар, потом запрашивал за него либо несуразно высокую, либо до смешного низкую цену. Однажды ему в руки попала стопка книг, за два доллара двадцать штук, и всего лишь за пять из них он выручил семь долларов. Джо стал скупать книги. В конце концов они вытеснили из его тележки весь остальной товар. Джо мог прочитать только заголовки, и то с трудом, но на распродажах встречались сказочно низкие цены, а букинисты рассказывали столько историй о всевозможных редкостях! Да, теперь он на правильном пути. Книги! Они уже не помещались у него в тележке, пришлось снять для них угол в подвале где‑то на Брум‑стрит. С невероятной скоростью книжные штабеля выросли выше головы. Теперь на покупку новых книг Джо тратил все до последнего цента, сидел на хлебе и воде, но не сомневался, что богатеет с каждым днем. Так много книг! Кто знает, что за сокровища среди них таятся? Книги!

9

На последнем курсе колледжа, примерно во время Пейсаха, Бенни Милгройма охватила глубокая тоска.

На Эллен‑стрит, под железнодорожным мостом, без света и воздуха, вопреки законам социальной гигиены произрастали еврейские девушки: рослые, статные, с твердой, уверенной походкой; невысокие, полненькие, с глазами, черными, как антрацит, или влажно‑карими, как янтарь; голоса — звонкие, косы — тугие, носики — дерзкие и упрямые. Идет такая по улице, и, хотя в Америке не носят сапожек со скрипом, кажется, что брусчатка похрустывает под ногами, как свежий, еще не утоптанный снег, а исчезает за дверью — так досадно становится, что повеситься впору. Что ты тут забыл, Бенни? Ступай домой, к Сэйди и отчаянному человеку. Станешь, Бенни, доктором, повесишь на дверях латунную табличку с надписью «Бенджамин Милгройм, д. м.» да как начнешь грести лопатой доллары, и пятерки, и десятки — ух!

Но, вместо того чтобы сидеть дома, на другой день Бенни вырвался на Деланси‑стрит. И что же? На Деланси‑стрит евреи продают бананы, и носовые платки, и граммофоны, и чего там только нет! Тяжеловозы, медленно переставляя рыжие, косматые, как недошкуренные бревна, ноги, тянут груженые телеги. Ползут по улице запряженные извозчичьими клячами низкие, разбитые конки. Через Вильямсбургский мост движутся к Деланси‑стрит бруклинские трамваи — с грохотом, визгом и ржавым хрипом. Вечные трамваи с надписями: «Бродвей — Томпкинс‑авеню — Ностранд‑авеню — Берген‑стрит — Бродвей — Ностранд‑авеню — Берген‑стрит — Франклин‑авеню», и так без конца, без конца. Откуда они, эти трамваи? Не иначе как издалека, из чужих стран, где живут новые люди под другим небом. Может, там, откуда идут эти трамваи, небо зеленого или, например, свекольного цвета? Господи, ну почему небо всегда должно быть вот таким блеклым, водянисто‑голубым, как передник Сэйди? Бенни удалось сесть в трамвай — Берген‑стрит — вместе с другими евреями, которые не просто поднимались в него, но брали его штурмом, как крепость, и тут же потоком заливали все места, все пространство вагона. Это было настоящее кругосветное путешествие! Чего только Бенни не повидал! Целые улицы, где продают бананы, носовые платки, граммофоны, да чего только не продают. И улицы, где не продают ничего и, кажется, вообще ничего не делают. Вдали даже мелькали дикие, заброшенные участки, где улицы или, скорее, дороги тянулись, как по пустыне без единого дома; где земля густо заросла жестянками из‑под сардин и консервированных овощей и где до сих пор бродили дикие звери — козы! Но что потом? В конце концов трамвай повернул, сделал круг, походил‑походил, побегал‑побегал и — с визгом, хрипом, надсадным кашлем — привез Бенни обратно на Деланси‑стрит. Он еле успел выйти, потому что новая толпа евреев начала штурмовать трамвай, как крепость. Около моста, где сквер, осторожными шажками мимо протанцевал маленький трамвайчик «Авеню Си», напуганный, дрожащий, как старушка, которая боится, как бы ее не переехали. Двумя кварталами дальше прополз поезд со Второй авеню, сухо поздоровался: «Хелло, Бенни. Что новенького в дальних краях?» В книжках пишут, что у каждой звезды и планеты своя дорога, у кого длиннее, у кого короче. Ну а если даже очень длинная, что с того? Получается, если берешь билет и садишься, скажем, на Марс или на Юпитер, все равно в конце концов — в конце концов — вернешься на то самое место, где сел. Э, Бенни, Бенни Милгройм, ты философствуешь! Ты болен, Бенни. Иди домой, прими ложечку английской соли и ложись в постель. Смотри не забудь, Бенни!

Английская соль не помогла. Через пару дней Бенни потянуло к Сьюард‑парку, к кафешкам в полуподвалах, к Иззи Фишлеру и ему подобным.

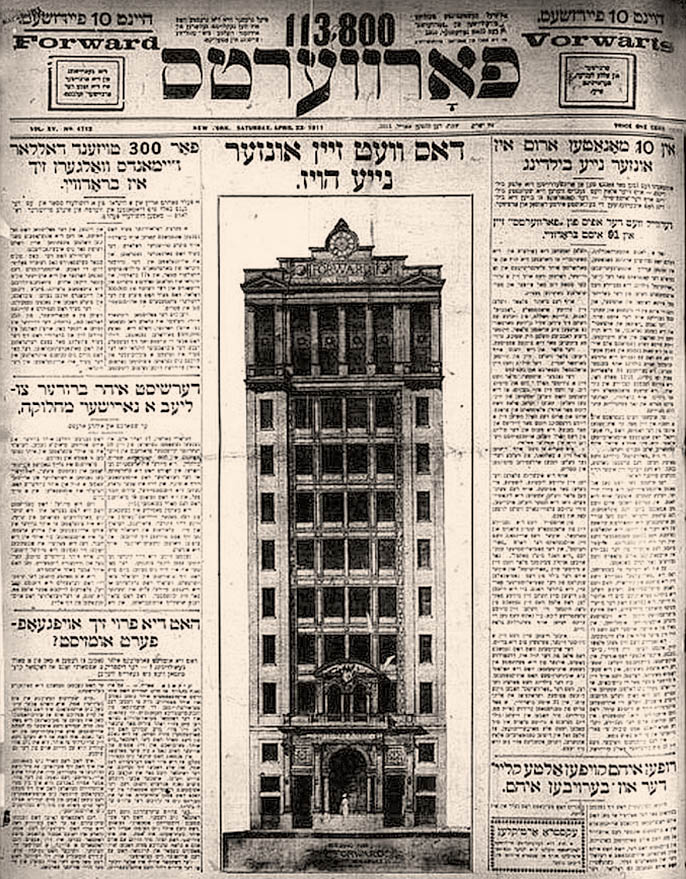

Дальше по Ист‑Бродвею, за Джефферсон‑стрит, что ни дверь, то доктор. Там занимало огромный дом общество немецких евреев «Гахнасат‑орхим» , там обосновалась редакция юмористического еженедельника «Кибецер» и открылся вегетарианский ресторан с портретом Льва Толстого в окне. Бенни надеется, что там же когда‑нибудь будет и его дверь с латунной табличкой. А у двери, может, и чернокожий лакей. Но пока Бенни сильнее тянет в парк, чем туда. Тем более что парк почти не изменился, разве только детскую площадку огородили да в западной части этого так называемого парка поставили павильон для матерей с малышами, но деревьев как не было, так и нет, и фонтан стоит с пересохшим горлом, измученный жаждой. Кое‑что, однако, за пару лет изменилось, и сильно изменилось. Прежде всего, русская революция. Куда она подевалась? Клуб эсеров закрылся, нечем было за аренду платить, а вместе с ним и русская революция канула в Лету. Да и в самой России революцию раздробили, размололи между государственными думами. Даже русский язык теперь нечасто услышишь, повсюду властвует жаргон, идиш, как его тут называют. Постепенно нью‑йоркский социализм под руководством нескольких великих лидеров превратился в солидный, крупный бизнес, в то время как прочие «измы» совсем зачахли. Раньше самым высоким зданием возле парка был винный магазин Ицхока Гольдберга, некоего еврея, который своей рекламой поддерживал все еврейские газеты и журналы, а теперь здание газеты «Форвертс» выстрелило на несколько этажей выше, к дверям без конца подвозят на тележках тяжелые рулоны бумаги, и народ все время стоит у широкого окна полуподвала, смотрит, как новехонькая ротационная машина блестит, сверкает и выдает столько‑то и столько‑то газет в час. А по вечерам огромные светящиеся буквы на крыше оповещают весь мир по‑английски и по‑еврейски: «Джуиш Дейли Форвард — Форвертс». Ничего себе! Это вам не фунт изюму. Говорят, что некоторые писатели якобы живут за счет «Форвертс» и других газет. Кто бы мог подумать. Идиш! Гм…

Бенни задумчиво бродил из кафе в кафе и там тоже встречался с идишем, но в другом обличье. «У Шолома», на Дивижн‑стрит, собирались старые еврейские писатели, известные, прочно занявшие свое место. Теперь их задача — продлить насколько возможно сегодняшнее состояние еврейской литературы. Что за времена! Из этих, «молодых», кто‑нибудь умеет хоть строчку написать? Двух слов связать не могут! Бездари, графоманы! Сидели, сидели старики с Ист‑Бродвея и — нимну вегомру : вместе с нами умирает мир. А в подвальчике «У Гудмана» собираются молодые, начинающие и совсем желторотые. Читают друг другу стихи, чтобы показать, как надо писать; слова «Фруг» и «Бовшовер» — ругательства; в Мориса Розенфельда , Рейзена , Эйнгорна , Егойоша и Переца летят камни. В последнее время понаехали мальчишки из Галиции и Румынии — поколение голодное, неудовлетворенное, энергичное. Что там за традиция от Пушкина до Бальмонта и Брюсова, они почти и не слыхали, для них важней традиция от Гейне и Шелли до Уолта Уитмена. Собрались и решили — нимну вегомру: вместе с нами рождается мир.

Так что же с миром‑то? Рождается или умирает? Этого Бенни не мог понять, но ясно другое: с молодыми куда веселее. Правда, здесь постоянно занимают друг у друга десять центов на кофе с булочкой, Бенни и сам пару раз попал на полдоллара, зато тут никто никого не учит жить, ночь напролет болтаются по парку или по Ист‑Бродвею. Еще и литературная дева в стране завелась. Не из бывших «товарищей» или анархисток из общества «свободной любви» — нет, это какая‑то новая ягодка или, может, цветочек. Появилась откуда‑то со стороны: из родительского дома, из мастерской, из офиса. Поэт читает ей свои стихи, время от времени берет у нее пару долларов — она не слишком практична — и благодарит ее тем, что хвастается перед всеми, что спал с ней, правда это или нет. Иззи Фишлер познакомил Бенни с одной из таких девушек. Звали ее Беатрис: к девушкам тут обращались просто по имени. Беатрис носила черное шелковое платье, у нее были стройная фигура, прямой нос и продолговатое, строгое лицо. Вот такая стала бы превосходной докторшей, куда лучше, чем Сэйди. Бенни попросил Иззи представить его, и Иззи, который называл Бенни полудоктором, так его и представил: полудоктор Бенджамин Милгройм. Беатрис служила в благотворительном обществе немецких евреев. Она говорила на смеси английского с идишем, вела себя вежливо, даже дружелюбно, но скромно, как настоящая леди, и Бенни весь дрожал. Прощаясь, он попросил ее завтра опять прийти в кафе, и она почти пообещала. Но когда поздно вечером Бенни гулял по Ист‑Бродвею с Иззи Фишлером, тот рассказал — так, мимоходом, — что несколько его знакомых уже «отымели» эту Беатрис, и Бенни украдкой схватился за сердце. Назавтра у него со лба не сходила глубокая морщина. Весь вечер Бенни раздраженно молчал и позже, гуляя с Беатрис, вдруг в темном углу начал к ней грубо и нагло приставать, за что получил пощечину. Бенни пошел домой, на Стэнтон‑стрит. Ничего, он еще вернется на Ист‑Бродвей. Да, еще как вернется! Когда у него будет латунная табличка на дверях, и негр, и… и… Обуреваемый похотью, униженный, оскорбленный, он шагал по улице, а над городом висела весна и вливала яд Бенни в сердце, и он чувствовал вкус яда жизни и чувствовал вкус яда смерти.

10

Бенни хотел попрактиковаться год‑другой в городской больнице, прежде чем открыть свой кабинет, но Бенниным хотениям не хватило целеустремленности. Сэйди отыскала прямо здесь, на Стэнтон‑стрит, частный дом, даже очень подходящий для докторского офиса: на первом этаже две просторные комнаты с широкой раздвижной дверью между ними, коридор и кухня, на втором — столовая и две небольшие спальни. В самой большой, передней комнате, той, что выходила на улицу, устроили приемную: два дивана, стулья, книжный шкаф, посредине — стол, на нем старые номера «Сатердей Ивнинг Пост», «Эврибодис Мэгэзин», и, кроме того, — да, идиш! — «Американер», «Цукунфт», «Кундес», иногда свежий номер «Форвертс» или «Варгайт». На стене — диплом Бенни и репродукция с Колизеем. В задней комнате был кабинет, а у входа висела пока не латунная табличка, но деревянная вывеска. Бенни стал настоящим доктором, а Сэйди — докторшей.

Докторша из нее получилась что надо. Она превратилась в истинную леди: причесывалась на пробор, чтобы длинные локоны обрамляли ее бледное лицо, одевалась в черный шелк, говорила тихо и с достоинством. К Бенни даже наедине обращалась «доктор». Поначалу, когда каждого пациента ждали как манны небесной, Сэйди еще работала, но потом решила, что жене доктора работать в мастерской не подобает. Тихо, как тень, Сэйди ходила по комнатам со связкой ключей на поясе и в теплом халате. Этот халат она носила зимой и летом, потому что постоянно мерзла. Слишком медленно текла кровь у нее в жилах, и измученное тяжелым трудом тело дрожало, как слабо натянутая веревка. Но Сэйди не сдавалась и с тихим упрямством вела хозяйство. Правда, взяла помогать по дому недавно приехавшую польскую девушку.

Поначалу практика шла из рук вон. После нескольких недель ожидания появилась старая еврейка с распухшей щекой. Сэйди провела женщину в приемную и побежала за Бенни. Старуху послал к врачу дантист: надо несколько зубов вырвать, но нельзя: что‑то там у нее во рту. Бенни понятия не имел, что делать, но — «Бенни, ты же доктор!», и, была не была, он помазал у нее во рту йодином и взял доллар. Еще через несколько недель пришла молодая женщина с ребенком, потом рабочий, которому прессом расплющило палец, потом другая женщина, которая не знала, что с ней, но считала, что она больна, серьезно больна. У всех врачей побывала, но никто не помог. Вот, может, доктор Милгройм… И как‑то получилось, что Бенни действительно ей «помог», и понемногу пошли пациенты, в основном женщины. Физиономия у Бенни стала увереннее, и когда он отодвигал дверь, чтобы пригласить больного в кабинет, держался так важно и строго, что сразу было видно: отличный врач! В приемные часы народ валом валил. Бенни в кабинете мял неловкими, потными пальцами жирные женские тела, вскрывал нарывы, прижигал воспаленные миндалины — тогда еще не было моды их удалять — и, главное, выписывал микстуры, порошки и таблетки. Все это он велел покупать в аптеке Циммермана, непременно у Циммермана: «Лучшая аптека. Э‑э‑э… э‑э‑э… в другой вам черт знает что могут всучить, э‑э‑э…» Раз в месяц они с Циммерманом рассчитывались, был у них с Циммерманом договор. Кроме того, Бенни все чаще посещал лежачих больных.

От Стэнтон‑стрит до Ист‑Бродвея минут пять‑десять ходьбы — Бенни дал себе на дорогу пять лет. Стэнтон‑стрит — район дешевый, все приличные врачи на Ист‑Бродвее. Некоторые и до Мэдисон‑авеню добираются. Но пока ближайшая станция — Ист‑Бродвей. Лучше бы на чем‑то одном специализироваться, на глазах например. Занятие непыльное, и глаза не запускают, берегут так, что ого‑го! Кстати, дополнительно можно и на очках кое‑что зарабатывать. Доктор Милгройм приобрел оборудование для проверки зрения, комплект линз, таблицы с цифрами и буквами и засел за книги по офтальмологии. Но пациентки шли и шли, на книги не хватало ни времени, ни терпения. В Европе уже второй год война, а Америка делает бизнес. Плохая штука — война. Чего они там не поделили? И Бенни, который к тому времени успел купить пару небольших домов в Бруклине, по субботам и воскресеньям говорил за обедом Сэйди и Джо:

— Войны им захотелось. Лучше бы работали, а не разгуливали руки в брюки, тогда бы и не пришлось рвать друг у друга. Но ничего, Америка в войну не вступит, у Америки других дел полно, и президент Вильсон не допустит.

— Вот и я о том же, — почтительно вставлял Джо. — В Америке главное — бизнес. Верно, док?

Доктор Милгройм растерянно умолкал. В последнее время он стал очень разговорчив, мог болтать и болтать без остановки, но не любил, когда его перебивают. После этого всегда трудно собраться с мыслями. Минуту он сидел, жевал губами, и на макушке сверкала плешь, которая становилась все обширнее.

— Войны, революции… Америке этого не надо. В Америке революции совершает само правительство. Вот, президент Вильсон. Где вы слышали, чтобы глава крупного государства так говорил? Вильсон — величайший революционер. Он все наперед видит. М‑да…

И вдруг словно угасал, съеживался. Вот это покалывание в боку, в животе, в спине — нет‑нет да и вернется. И с каждым разом все сильнее… Но под нож он не ляжет. Еще чего! Сэйди прикладывала компресс, а если становилось совсем плохо, Бенни принимал крошечную дозу морфина.

11

Джо просил доктора Милгройма выписать очки: ни черта не видно в этом подвале! Наверняка в очках будет лучше. Однажды Бенни потерял терпение:

— Я вам тысячу раз говорил, не нужны вам очки! При вашем дефекте зрения они не помогут. Вам нельзя постоянно в темноте сидеть, понятно?

Вот оно, значит, в чем дело. Теперь у Джо книготорговля в подвале на углу Четвертой авеню и Двенадцатой улицы. Книг очень много, Джо сам их количество по‑разному оценивает, под настроение. То скажет пять тысяч, то двенадцать, не меньше. Было бы у него пятьсот долларов, он бы снял под магазин помещение с витриной, и тогда — ого! Тогда док посмотрел бы на книготорговлю Джо Д. Смита, какие важные дамы и господа к нему приходят. Вон, хотя бы этот, Розенбах. За одну книжечку восемнадцать тысяч долларов отвалил! Слышите, док? За одну книжечку! И — послушайте! — есть букинист один, итальянец, Галлиани, у него — док не поверит — «Цене‑Рене» валяется, самая обычная женская книга, на идише. Он‑то сам прочитать не может, у Джо спрашивал, что это, так он за эту «Цене‑Рене» тыщу двести хочет. Ха‑ха! Гой, что с него взять. Вот если бы у Джо было четыре‑пять сотен долларов…

Когда «док» прикидывался, что не понимает, и Джо начинал просить прямо, без обиняков, доктор Милгройм отвечал, что нет у него денег, все вложены в недвижимость: дома, участки в Бруклине и Кони‑Айленде. А, ну раз вложены… Джо грустнел и, уходя, говорил:

— Все‑таки… если бы док согласился… Я о том, что точно очки не помогут?

Видимо, он хотел сказать другое, но говорил про очки. Кстати, ему так и не верилось: всем очки помогают, а он, Джо, хуже людей, что ли? Кончилось тем, что он сам себе очки купил. Нашел их в тележке уличного торговца на Орчард‑стрит. Там этих очков навалом, значит, и ему какие‑нибудь подойдут. Он выбрал пару с толстыми круглыми стеклами. Тридцать пять центов! Черт побери, почему такие деньжищи за пару очков?! Но продавец не уступил: тут стекла́ больше, чем в трех парах других. Джо стал носить очки, и ему казалось, что в них он видит лучше. Ей‑богу, лучше. А что? Неужели именно для него в целом мире подходящих очков нет?

12

Сэйди слабела день ото дня.

Она достигла гораздо большего, чем даже мечтать могла. Она докторша, дом — полная чаша. Не мешало бы еще детей завести, но нет, ей уже не по силам с ними возиться. У нее «доктор» как ребенок, а не муж, так что с нее хватит. Как‑то раз он и сам об этом заикнулся, и еще неизвестно, кто больше виноват, что он у нее такой… Нет, можно сказать, все у нее, у Сэйди, прекрасно. Но что толку, если сил, чтобы жить, уже не осталось? «Доктор» говорит, у нее малокровие, ей железо нужно. Нужно — она ест изюм, но… В последнее время ей стало так тяжело вести хозяйство, что пришлось принимать меры. На всяких «зеленых» девок, тех, что недавно приехали, полагаться нельзя, ничегошеньки не умеют да еще «американизируются», каждую неделю придется новую искать. Нет, ей нужен человек, которому можно доверять. Так в доме появилась миссис Робинс.

Этой миссис Робинс года пятьдесят два‑пятьдесят три, волосы седые, а лицо свежее, розовое. Она низенькая, кругленькая, гладенькая и хорошенькая. Миссис Робинс вырвалась из «большевистского ада» и приехала в Америку к замужним дочкам. Она из Таганрога, ее муж был купцом первой гильдии, но большевики разорили его, и он умер от разрыва сердца. Там они водили знакомство с лучшими русскими семействами, говорили только по‑русски, идиш она «выучила в Америке». Миссис Робинс читала Пушкина, «Анну Каренину» Толстого и «Про что щебетала ласточка» Шпильгагена — она произносила «Шпильхаген», а не «Шпильгаген». Ах, это был другой мир, другие времена! Хотя и здесь тоже: дочки в ней души не чают. Только и слышно: «Мамочка, мамочка», бьются за нее, каждая хочет маму к себе взять, но оно ей надо? Миссис Робинс предпочитает быть самостоятельной, чтобы никто ей не указывал, а если иногда с кем заболтается — живой же человек! — чтобы никто не твердил, что она всем голову заморочила. Лучше она будет любить дочек на расстоянии. А что, господин доктор считает, она не права? Если бы нашелся приличный дом, интеллигентные люди, вести у них хозяйство ей было бы не в тягость. Она и свое хозяйство ведет так, что дай Б‑г всякому. Полы мыть — это не для нее, до такого она пока еще не докатилась, но за покупками сходить, в комнатах слегка прибрать, хороший обед сготовить — почему нет?

У доктора Милгройма от ее трескотни и от ее одесского говорка слегка помутилось в голове, и он положился на жену. По крайней мере, ясно, что миссис Робинс — добрая душа, и Сэйди решила, что они поладят. Для миссис Робинс есть свободная комната, а что касается полов, то раз в неделю будет приходить негритянка, помогать, и белье стирать кому‑то надо, конечно…

Но, освободившись от работы по дому, Сэйди сразу настолько ослабла, что иногда пальцем пошевелить не могла. Ходила по комнатам тихо‑тихо, как больная курица, или часами сидела в глубоком мягком кресле, прикрыв глаза и прислушиваясь к себе. По вечерам она изредка включала радио, но, услышав джаз, сразу начинала крутить колесико приемника. Так она и не американизировалась.

13

Деревянная вывеска у двери исчезла. Появилась другая, в окне, по‑английски, золотыми буквами: «Бенджамин Т. Милгройм, д. м.». Это «Т», читается как «ти», стояло просто так, потому что второго имени у Бенни не было, но так уж заведено в Америке: первое имя, инициал второго и фамилия. Бенджамин Ти Милгройм, Джейкоб Пи Адлер , Джон Ди Рокфеллер. Гм…

На вкус доктора Милгройма, жизнь стала слишком стремительной и шумной. По воздуху летают, играют и поют для тебя, мало того что на расстоянии, так еще и без проводов. Войны, революции. То вооружаются, то разоружаются, попробуй их пойми. А эти там, в России, совсем с ума посходили.

— И это социализм? — объяснял он Джо. — Вот у нас, у эсеров, был социализм!

— Йес, сэр! — охотно соглашался Джо. — Соушелизм… Соушелизм — это совсем другое.

А еще — сионизм. Декларация Бальфура Бенни как молотом по голове ударила. Значит, что‑то в этом есть. Надо подумать. Что‑то они там строят. И — да: они там без жаргона обходятся. У него ведь даже грамматики нет, у жаргона. Вон, сравни: «Гайом теамцейну» и «Вифл кост а фунт цибелес?» Речь первосвященника из книги Ездры и женщин на рынке: «Булкелех, бабкелех, бульбелех, бебелех» . Странно это все. Тоже подумать надо.

Но думать — тяжкий труд.

Лысина постепенно растеклась у него по всей голове, остался только венчик волос по краю, от виска до виска. Желтоватый череп поблескивал, как старая слоновая кость, и на нем выступали холмики, шишки, притупленные рога. Лысина придала лицу Бенни законченность, определенность, будто волосы были лишними. Угловатый череп мудреца, Сократа. Обычно Бенни держал голову, чуть наклонив вперед, как бык, который высматривает, кого бы забодать.

Между визитами Бенни иногда заглядывал в подвал к Джо. Хотя что значит «заглядывал»? Доктор Милгройм не заглядывает, а является, медленно, важно спускается по лестнице, ощупывает книжки на столах. Чем только люди не занимаются! Пишут книги о кошках, о табаке, о перстнях, об островах в океане, о психиатрических исследованиях. Психиатрические исследования? Что, собственно, под этим подразумевается? Однажды ему попалась на глаза книжка под названием «Реймонд». Наверно, роман какой‑нибудь. Вот тебе на! Автор — Оливер Лодж , сэр Оливер Лодж, великий физик. Сэр Оливер Лодж пишет романы?! Нет. Это не фикшн . Это еще поразительнее. Это — это просто поверить невозможно. Реймонд — сын ученого, погибший на войне. И Оливер Лодж рассказывает, как он общается с сыном, который уже на том свете. На полном серьезе рассказывает. Интересно. А это вообще тот самый Оливер Лодж, который… ну, эфир и так далее?

Он взял книжку домой.

14

На Пурим Сэйди немного покашляла, потом слегла с температурой, а через десять дней умерла. Когда ехали с похорон, Джо остановил карету на Деланси‑стрит, вылез на тротуар и, придерживая дверцу, сказал: «А я думаю, это судьба, а, док? Такая, значит, она, воля Б‑жья, а?», на что Бенни почмокал и выпятил нижнюю губу. Джо закрыл дверцу кареты и пошел к себе в подвал с книгами.

Карета остановилась перед домом, но доктор не пошевелился, пока кучер удивленно не обернулся на него, а из дома не вышла миссис Робинс. Лишь тогда доктор тяжело, неловко выбрался из кареты и поднялся на каменное крыльцо.

Пациентов не было, их отослала миссис Робинс. Она также отменила по телефону все вызовы и теперь беспокойно возилась на кухне: доктор заперся у себя в комнате, и миссис Робинс не знала, что он там делает.

В шесть часов она позвала его обедать. Он вышел, молчаливый, замкнутый, в ванной долго мыл руки с мылом, потом ел суп, и вид у доктора был такой, будто жена умерла не у него, но у кого‑то другого, а он на поминки пришел. За обедом миссис Робинс не выдержала молчания и начала с того, что разрыдалась. Доктор Милгройм испуганно посмотрел на нее, не доев, встал из‑за стола и опять заперся у себя в комнате. Позже он несколько раз осторожно выглянул оттуда и, когда миссис Робинс на пару минут отлучилась из дому, выскочил на кухню, схватил из ящика со льдом первый попавшийся кусок мяса и — снова к себе.

На другой день он вернулся к рутинной работе. Утром принимал пациентов. Днем, нанося визиты, ходил по улицам, как испорченные часы: то еле брел, задумавшись, то шагал бодро и уверенно, как всегда. Вечером отправился на Бродвей, в кино — впервые за много лет. Доктор Милгройм производил впечатление человека, который не привык к спиртному, но пропустил пару рюмок водки: если не расплачется, то засмеется без причины.

15

Прибежала весна, ранняя и капризная. В субботу вечером шел дождь, вдалеке ворчал гром, утром прояснилось, начало припекать, а часам к одиннадцати опять затянуло. В воскресенье, наскоро приняв несколько пациентов, Бенни отправился исследовать страну, в которую он теперь‑то непременно переселится.

Деланси‑стрит. Доктор Милгройм проходил тут тысячи раз. Где же его глаза были? Бруклинские трамваи исчезли: подъезды к мосту перестроили, и теперь линии ныряли под землю. Посреди улицы посадили деревца, поставили вдоль них железные решетки, но, точь‑в‑точь как в Сьюард‑парке, деревца здесь не росли. Не росли, и всё тут. Не приживаются они в этом районе, на мили вокруг ни одного здорового дерева не найдешь. Странно. Кроме моста, улица выглядит полинялой, поношенной, потертой от долгого употребления.

Он шел по Эссекс‑стрит в сторону Ист‑Бродвея. Брум‑стрит. Гранд‑стрит. Тут люди кишат как черви, как… насекомые. Магазины, склады. Чего в них только нет! Но товары запыленные, засиженные мухами, за… загаженные. На Эссекс‑стрит — русский табак и копченая рыба. Вот, на углу Сьюард‑парка, паблик скул . Парни какие‑то — он готов поклясться, что видел, как вон тот в мяч играл лет пятнадцать назад. Бенни вошел в сквер. Г‑споди!..

Деревца стали еще тоньше, фонтан — еще суше, мостовая еще больше раскопана. На скамейках дремлют старики, иногда встают и лениво тащатся к общественной уборной в павильоне. На самой улице почти никого. Тишина. Смерть. Парк — мертв.

Бенни шел вниз по Ист‑Бродвею. Вот филиал Публичной библиотеки. В прежние годы еврейская молодежь просиживала тут допоздна, как в молельне. Теперь народу очень мало. Напротив еще стоит мертвое здание «Эдьюкейшенл Эллайенс», как запущенная могила. Нет ни клубов, ни «Гахнасат‑орхим», из докторов остался один, может, двое. Вот знакомая оптика, до сих пор тут, в подвале. Облупленные, грязные стены, будто дома давно заброшены, и уже нет смысла их подновлять. Ист‑Бродвей — нищий. Обносился, завшивел.

Нет больше Ист‑Бродвея.

С вытянутым лицом и отвисшей челюстью Бенни повернул обратно, к парку. Раньше жизнь била здесь ключом, надрывали глотки мальчишки‑газетчики. Здесь же, как гром среди ясного неба, появилась газета «Фрайгайт»: она шипела, плевалась огнем, и жизнь становилась острее, пикантнее. Парк начал приобретать лицо, еврейское лицо — много лет назад. Можно было представить себе: еще через сотню лет — пусть время виленских синагог уйдет безвозвратно, но что‑то такое зародится тут. А теперь… «Тагеблат» умер, «Моргн‑журнал» перебрался в Бауэри, «Тог» одной ногой Б‑г знает где. «Фрайгайт» сейчас где‑то у Юнион‑сквер, стреляет оттуда во все стороны, и не только огнем. Лишь «Форвертс» стоит на прежнем месте, как неподвижный великан среди собственного дерьма. Америка. Горожане странствуют, как барханы в пустыне. Районы умирают, не успев состариться, как очищенные зеленые бананы, которые сгнивают, не дозрев. Здесь чего‑то ждать, добиваться годами — большая ошибка. Все здесь живет недолго и умирает молодым. А Ист‑Бродвей — хуже смерти. Бенни вернулся из дальних странствий к невесте, а его встретила беззубая старуха. Он шагал мрачнее тучи. Это же несправедливо! Жизнь сыграла с ним злую шутку, его обманули, и спросить не с кого.

Кафе теперь попадаются реже, посетители — другие. Но «У Шолома» пока работает. Бенни зашел, спросил про Иззи Фишлера. Нет, его сейчас нет. Он редко тут бывает. На Второй авеню — эта компания там время проводит. А где именно на Второй авеню? «Ройял», «Европа», где‑нибудь там. Да? Гм… Пойти на Вторую авеню или не стоит? Угол Второй авеню и Четырнадцатой улицы — путь неблизкий. Неохотно Бенни все‑таки потащился туда. Вот так новость — Вторая авеню. Америка! Казалось бы, богатая страна. «Золотая страна». И что с того? Ответить на этот вопрос Бенни не смог. Ерунда какая‑то!

Бенни нашел Фишлера в «Европе». Тот сидел за столиком, обложившись газетами, и делал вырезки. Иззи сильно постарел — высокий, худой, высохший, как старая подметка. Бенни он сначала не узнал.

— Кто? Бе… Бенни Милгройм? С сигарной фабрики? Полудоктор?! Глазам не верю! Г‑споди, неужели это Бенни?..

Он изумленно уставился на голый череп и одутловатое лицо с отвисшей нижней губой. По какой‑то неясной ассоциации быстро посмотрел в зеркало на стене и тут же опять повернулся к Бенни.

— Садись, бери чай. Какими судьбами? Уже целый доктор, наверно? Ха‑ха! Хотя чего это я, столько лет прошло…

Иззи Фишлер работал в благотворительном обществе: делал рекламу, не столько обществу, сколько большим людям, которые за ним стоят. Двое из них конкурируют друг с другом, и из‑за этой конкуренции у Иззи по сторонам рта появились две глубокие морщины — по одной за каждого конкурента. Может, к появлению этих морщин были также причастны Иззины жена и дети — были у него где‑то жена и дети — и весь миропорядок в целом.

С карандашом и ножницами в руках Иззи трудился над газетами и обращался к Бенни — желчно, язвительно и местами парадоксально:

— Говоришь, на Ист‑Бродвее был? Ну, и как Ист‑Бродвей? Понравилось? Добили за пару лет, воняет, как дохлая кошка, которую все с улицы не уберут. Теперь — Вторая авеню. Выстроили на руинах Ист‑Бродвея. Да. Когда‑то была улица шлюх и сутенеров, но больше их там не найдешь, теперь театры, кафе и так далее. Шум, грязь, иммигранты, зато все как в большом городе. Урбанистический пейзаж, так сказать. В движении, в цвете. Могло бы со временем что‑нибудь получиться. Да, одно маленькое уточнение: со временем. А где время в Америке? Кто‑то, кажется, сказал, что время здесь давно в деньги превратилось: прошедшие деньги, настоящие деньги, будущие деньги, ха‑ха! Нет, тут ничего не имеет ценности. Все дешево, как песок, и рассыпается, как песок. Фьюить — и как не бывало!

Он собрал в кучу препарированные газеты и отодвинул их в сторону.

— Ну, а ты‑то как? Вижу, образцовый доктор: лысина, животик, часы золотые. И риэл эстейт , наверно. Семья есть? Ой, прости! — Иззи осекся, увидев, что Бенни побледнел. — Я ничего такого не хотел… А кстати, пожалуй, ты был прав. Помнишь, ты все твердил, что глупо «жаргонные» стишки сочинять? Вот стал бы я доктором, или лойером, или риэл‑эстейтником. А то делаю паблисити для двух идиотов — лучше, что ли? Даже литература жаргонная, и язык — жаргон, и вся жизнь у нас — что‑то типа жаргона!..

Фишлер на секунду опустил глаза, и доктор Милгройм попытался вставить слово:

— Да нет, почему же? Насколько я понимаю, жар… ладно, идиш в Америке цветет и пахнет. Какие‑то писатели есть, книги, газеты. Даже мне, с моей профессией, и то приходится на идише говорить — это бизнес, конечно, но все‑таки… Думаю… Ну, хотя бы «Форвертс». Вон как размахнулась! Про нее даже в «Нейшн» писали…

Фишлер поднял голову.

— Ага. «Форвертс». Такой жирный зад отрастила — все заслоняет, куда ни повернись, всюду «Форвертс». Все наше рабочее движение под себя подмяла, все организации, всю литературу. А где она столько сил берет? У нас и берет, у нас самих. В том и беда, что «Форвертс» выражает все, что есть в каждом из нас: нашу ничтожность, нашу подлость, вульгарность нашу беспредельную. Читал, как там о литературе пишут? Как о кишках фаршированных. Нет, против фаршированных кишок я ничего не имею, даже наоборот. Но что с того? Каган может сам их делать. Без нас. Он это знает и плодит тех, кто для него кишки фарширует. И хорошо. И прекрасно. Но ему этого мало. Он покупает писателей, настоящих писателей, и они наперегонки бегут «Форвертс» в зад поцеловать, чтобы теплое местечко занять поскорей. Они отлично усвоили истину, что человек — кусок мяса, который жрет, пьет, размножается какое‑то время, а потом подыхает — раз и навсегда. Очень даже может быть, что если бы Каган меня позвал, я бы тоже пошел. Ч‑черт! А почему не пойти? Если есть свинину, то чтобы по бороде текло. Сам посуди, кто мы без «Форвертс»? — Он начал загибать пальцы. — Ладно, «Форвертс» всегда была врагом идиша, пусть поневоле, но само ее существование — опасность для еврейской культуры и для культуры вообще. И «Фрайгайт» с недавних пор идет той же дорогой, оправдываясь тем, что «не делает фетиша из еврейского языка». В остальных газетах сидят люди, которые, точь‑в‑точь как в «Форвертс», орут, что культура идиша исчезает: читатель вымирает, театр вырождается, школы закрываются, дети переходят на английский. Они там, в газетах, «не верят» в будущее идиша в Америке. Великолепно. Верят они, не верят — никому ни холодно ни жарко. Но почему они в газетах сидят? Где это видано, чтобы ответственные места в какой‑либо области занимали люди, которые не верят в свое дело? Это во‑первых. Во‑вторых: наша литература разделилась на «направления» просто по взглядам, даже по возрасту писателей, и особенно заметно друг к другу притягиваются представители старшего поколения, «классики». Они в открытую рассматривают литературу как поле боя, где нельзя сдавать позиций; раскинули сеть от Нью‑Йорка до Варшавы, интервью берут друг у друга, рекламируют себя без стыда и совести. Вторая группа, к которой и я отношусь, это «галерея пропащих людей» или, как первые нас называют, очень метко, «засидевшиеся таланты»: мы сидим, раздуваемся от гордости, каждый в своем углу, ногти полируем и раз в сто лет выжимаем из себя стишок или рассказик. Думаем, что создаем чистую поэзию, и не замечаем, что давно человеческие чувства растеряли. И из тех, и из других так и лезет нездоровая, гнилая «человеческая натура». За малейшую критику убить готовы. Каждый себе занятие нашел. Рейзен сапожным молоточком стучит уже Б‑г знает сколько лет, гвоздики забивает. Аш в «Форвертс» и Опатошу в «Тог» застыли, как две каменные горгульи с разинутыми ртами, и льют воду. Регулярно, каждую неделю, два раза в неделю, три раза в неделю — кто больше! Потом приходит профессор Нигер и все по полочкам раскладывает, объясняет, что эта водица крепка, как чистый спирт. Лейвик сидит, как прокаженный у дороги, выдирает из себя куски мяса и требует за это награды на этом свете и на том. Наверно, считает, как Иешуа из Назарета, что искупает грехи всего человечества. Эх, поймет же когда‑нибудь народ, что если ты прокаженный, то это твоя личная беда! Янкев Глатштейн ходит на руках, и мир совсем не настолько велик, как его Перец Гиршбейн изображает. Ламед Шапиро живет за счет давным‑давно сочиненного «Креста», хотя это насквозь фальшивый, совершенно неправдоподобный рассказ, и написан левой ногой. А Шапиро смотрит на всех скромненько, но с достоинством, намекает, что он‑то и есть совесть еврейской литературы, только мы, дураки, этого не понимаем. Мойше Надир пророка из себя корчит. Нет, правда: он даже где‑то метлу упоминает. Дескать, Г‑сподь Б‑г велел ему взять метлу — как сказано в Торе: «Ках лехо мататей» — и вымести сор из еврейского народа. Борух Ривкин в оккультизм ударился: «душа мира» и еще куча всякой дребедени. Скоро, наверно, начнет проповедовать, что все креститься должны по идеалистическим причинам. Еще Герман Голд остается, довольно оригинальный, ну, и Довид Казанский , который всю жизнь целится, да выстрелить не может. Одного Германа Голда для литературы, может, и достаточно, но Казанских хотя бы двоих надо. Эх, просто зла не хватает!

Иззи так разошелся, что даже вскочил.

За соседними столиками давно прислушивались, как он разносит все в пух и прах. Кто‑то заметил:

— Но ведь если так, то получается, правы как раз те, и культура идиша в Америке действительно умирает?

— Нет! — рявкнул Фишлер. — Не правы! Они не правы всегда, даже когда правы. Идиш — как социализм: если в него не веришь, значит, не хочешь, чтобы он был. Они не хотят, вот в чем дело. Из них одни — гебреисты , явные или скрытые, другие мечтают найти себе местечко в гойских культурах, но все они вгрызлись в идишистский сыр, как черви. А внутреннее состояние их не интересует.

— Простите, — вмешался еще один, — но писатели, которых вы назвали, даже группы — это еще не вся еврейская литература в Америке.

— А что, вы хотите, чтобы у нас вообще никого не было? — невпопад бросил Фишлер.

Он уже выдохся и опустился на стул. От разговора у Бенни на душе стало еще тяжелей. Его не слишком касалось то, о чем разглагольствовал Иззи, он не все понял, но почувствовал: вот, еще один где‑то во что‑то здорово влип, но что от него требовать? Получается, требовать можно только от себя, да и то, наверное, бесполезно. Уходя, он спросил:

— Помнишь, была когда‑то… э… девушка одна. Беатрис, кажется. Где она сейчас?

— Что за девушка? — не понял Иззи.

— Да просто… девушка. К Гудману в ресторан иногда заходила. Кхе‑кхе…

— Не знаю, — равнодушно ответил Иззи. — Не помню. Попробуй упомни их всех…

16

Глубокой ночью, не открывая глаз, доктор Милгройм увидел, как к нему на край кровати присела Сэйди. Он захотел с ней заговорить, но вдруг вспомнил, вздрогнул и сел. Прижал руку к левой стороне груди и всмотрелся в темноту, где Сэйди только что ему мерещилась. Посидел немного, устало лег и повернулся на бок. Но едва закрыл глаза, Сэйди появилась снова. Теперь она попыталась с ним заговорить. «Что‑что?» — переспросил Бенни, быстро открыв глаза. Встал, щелкнул выключателем, вытер выступившие на лбу капли пота.

Нервы. Что же еще? Но — образ такой живой, лицо такое отчетливое! Что на ней было? Ее теплый халат, кажется. Нет, не халат, что‑то другое. А может?.. А может, Оливер Лодж прав? Может, какое‑то время она еще остается здесь, где‑то рядом, в доме? Лодж — великий ученый, серьезный исследователь, материалист… Был. Не сошел же он с ума! Как же все‑таки она была одета?

— Сэйди! — тихо позвал Бенни. — Сэйди, это ты? Ты меня слышишь? Ответь, пожалуйста, подай какой‑нибудь знак!..

Напряг слух, представил себе, как она изо всех сил пытается вступить с ним в контакт. «Они» постоянно пробуют общаться с нами, но наши чувства слишком грубы, а их способы связаться с нами такие тонкие, эфирные — нет, вовсе не материальные: чистая мысль, чистое волевое усилие… Но если так, если это правда, значит, смерти нет, значит, жизнь продолжается, но в другом мире. Может, в четвертом, или в пятом, или в десятом измерении. Но что значит «жизнь»? Как они там живут, что делают?

Хорошо, но тогда, раз уж мы об этом начали, что такое «жизнь» здесь, на этом свете? Сначала — жизнь в будущем, потом — жизнь в прошлом, а когда же настоящая жизнь? Потому что, насколько он помнит, для него настоящее, кажется, никогда не имело собственного содержания. Только то, что сохранилось в памяти, или то, чего он ждал. Столько лет жил надеждами на «Ист‑Бродвей», вот уже все готово, а Ист‑Бродвея‑то и нет! Что ты будешь делать…

А «там»? Спиритуалисты верят, что поначалу умершие остаются в своем жилье, рядом с людьми, которых они покинули, но потихоньку уходят куда‑то в другой мир и теряют представление о времени: ни прошлого, ни будущего, вечное настоящее. Ду́ши всех, кто когда‑то жил. Ого! Тесновато там, должно быть, даже с учетом других измерений… А как же умершие животные? Почему только люди? Не будем себя обманывать, человек, животное — никакой разницы. Значит, все дохлые собаки, все съеденные куры, все отравленные мыши и даже мухи… Чушь! Бред сивой кобылы!

Но даже если представить себе, что так и есть, то — переход… Приятно провести часок‑другой наедине с ангелом смерти. Как обычно умирают? Ну, в смысле, что самое последнее, чем завершается жизненный процесс? Сердце останавливается, или легкие дышать перестают. Секунда… Еще секунда… Ещ‑щ‑ще секунда… Час… Вечность… Ф‑ф‑фух! Ужас какой! Это же… Это же — убийство! Любая «естественная» смерть — это насильственная смерть. Обыкновенное убийство. Будто убийца зажал человеку рот ладонью и не отпускает. Вообще не отпускает, никогда, хотя кишки разрывают тело изнутри, глаза лезут из орбит, и… Сэйди, Сэйди, помоги! Спаси меня!

Он вскочил и заметался по комнате. Волосы кололи кожу на голове. А на рассвете опять резкая боль. Миссис Робинс спросонья бегала вокруг него, прикладывала компрессы, и ее оплывшие округлости колыхались под ночной рубашкой. Испуганная, растерянная, миссис Робинс только мешала, и в конце концов он выставил ее из комнаты. Стиснув зубы, сам наполнил шприц морфином. Потом отключился, а во сне хрипел, рычал и размахивал руками, будто с кем‑то фехтовал.

17

После похода на Ист‑Бродвей и Вторую авеню у доктора Милгройма участились приступы, от которых он спасался уколами морфина. Потом начал делать уколы заранее, при малейшем предчувствии боли. Вскоре руки у него стали дрожать, в глазах появился сухой, горячий блеск. По ночам, в одиночестве, лежа в постели, доктор Милгройм хныкал, как ребенок: «Сэйди!.. Сэйди!..»

В августе пришла дикая жара. Обезумевший город грохотал поездами, трамваями и автомобилями, днем жарился, ночью задыхался. После работы ехали к океану, в Кони‑Айленд и Рокавей‑Бич, каждая поездка туда и обратно, в духоте, в давке, отбирала немало здоровья, но люди жили, несмотря ни на что. Жили.

В субботу доктор Милгройм заглянул в подвал Джо.

— Хелло! — поздоровался доктор, спускаясь по лестнице.

— Хелло, — неуверенно отозвался Джо, сверкнув из дальнего угла толстыми стеклами очков.

Подошел ближе.

— О! Хелло, док! А я вас не узнал. Богатым будете, ха‑ха! Проходите сюда, здесь чуток прохладнее.

За последнее время Джо почти ослеп. Дни превратились для него в сумерки, ночи стали черней чернил, и он копошился у себя в подвале, как старая мышь. Сейчас, в невыносимую жару, Джо умудрился подхватить насморк. Нос покраснел, глаза слезились, дряблое лицо заросло местами медной, местами серебряной проволокой. Джо располнел, обрюзг и передвигался медленно и неуклюже, как медведь.

Доктор Милгройм спросил, как дела, потрогал книги на столах, пробежал глазами по корешкам на полках: там стояли издания, которые Джо считал самыми ценными. Джо заговорил о погоде, о том, что вот как раз сейчас бизнес совсем разваливается — бизнес у него всегда разваливался вот именно сейчас, по той или иной причине, — но доктор Милгройм не слушал.

— У нее… — вдруг перебил он Джо. — У нее опять молоко убежало.

Джо не понял, о ком он.

— У этой, у миссис Робинс, — объяснил доктор Милгройм. — У нее постоянно молоко убегает. Как по расписанию.

— Постоянно? — покачал головой Джо. — Что ж она так…

— Совсем безголовая стала. То газ забудет закрыть, то в дождь окно настежь оставит. Не одно, так другое. Имею я право стакан молока выпить? — ныл доктор Милгройм.

Джо не знал, что сказать, и только сочувственно цокал языком.

— А этот ее говорок южный — уши вянут. Аж тошно становится… Пациент звонит по телефону — она забывает адрес записать, и так по пятнадцать раз на дню. Нет, для офиса кто попало не годится, тут свой человек нужен, родной человек.

Джо только теперь понял, куда он клонит, открыл рот от удивления, но тут же горячо закивал:

— Еще бы! В доме хозяйка нужна! Тем более у доктора. Написано же, что нехорошо быть одному, это даже у гоев в Библии есть. Не только вам, вот даже я. Подвернулась бы подходящая девушка, у которой несколько сотен долларов — тогда ого! Я бы стор открыл, не в подвале, а светлый, окнами на улицу, и…

Уже поднимаясь по лестнице, доктор Милгройм сказал как бы между прочим, чтобы Джо в воскресенье пришел к нему на обед. После обеда миссис Робинс к детям в Бруклин уезжает до утра понедельника, а они с Джо… Они побеседуют немного. Так что пусть Джо приходит. Чтобы обязательно пришел, понятно?

18

В воскресенье за столом, когда миссис Робинс отвернулась, доктор Милгройм показал пальцем на тарелку: опять вся еда пригорела. Джо сочувственно кивнул.

После обеда миссис Робинс долго прихорашивалась в ванной, потом у себя в комнате. Нарядилась в шелковое платье, старомодную шляпку и ушла, сияя и распространяя тяжелый запах духов. Перед уходом, якобы немножко смущаясь, кокетливо пообещала, что вернется не позднее семи утра. Мужчины проводили ее взглядом, и доктор Милгройм пожал плечами: совсем из ума выжила. Но он не то хотел сказать, не для того он сегодня Джо пригласил. Доктор Милгройм хочет попробовать — вызвать Сэйди. Хочет попытаться.

Он долго убеждал Джо, что говорит совершенно серьезно. Неужели доктор правда верит, что… Доктор не знает, надо попробовать. Что они потеряют? С другой стороны, сэр Оливер Лодж, сэр Уильям Крукс — великие ученые. Кто его знает? В конце концов Джо не на шутку испугался. А разве живым не опасно связываться с «ними»? Да нет, почему же? Не известно ни одного случая, чтобы «они» причинили какой‑то вред. Наоборот, это же обычно родственники, друзья, они могут об опасности предупредить или еще что‑нибудь такое. Давайте‑ка посмотрим, получится ли в комнате темно сделать.

Не получилось, пришлось ждать до вечера. Завесили окна, поставили посреди комнаты столик и две табуретки, и доктор Милгройм показал Джо, как положить на столешницу палец. Когда выключили свет, у Джо поджилки затряслись.

— Док, а знаете что? — сказал он тихо. — Пожалуй, лучше, чтобы миссис Робинс тоже с нами была. Все ж таки еще один человек, а?

— Думал об этом, но она ведь дура дурой. Что случись, еще в обморок упадет. С ней лучше не связываться. Все, хватит болтать!

«Что случись»? От этих слов Джо окончательно скис. Но — поздно, деваться некуда. Он затаил дыхание.

Насморк у него еще не прошел, в носу свербило, хотелось чихнуть, но Джо боялся, что духи рассердятся. Он тер левой рукой переносицу и держался из последних сил. Вдруг еще и в животе забурчало. «Ш‑ш‑ш!» — прошипел маячивший по ту сторону столика темный силуэт доктора Милгройма. Но бурчание не послушалось доктора. Потом все же поутихло, но изредка раздавалось снова и снова, и Джо не понимал, то ли это у него внутри, то ли еще где‑то. Может, тут кто‑то есть?

Мизинец Джо лежал на столе и держал на себе вес всей правой руки. И вот мизинец задрожал, непроизвольно, сам собой… Потом задвигался. Раздался легкий стук, два негромких удара. Напротив, как скала, темнела безмолвная фигура доктора Милгройма. Джо почувствовал, как в кожу на голове впиваются тысячи иголок. Со лба на кончик носа скатилась круглая капля пота. Джо не выдержал и шевельнулся. «Ш‑ш‑ш!..» — донеслось из темноты. Снова слабый стук. Они еще долго просидели за столом, но больше духи не дали о себе знать. Наконец доктор Милгройм включил свет:

— Для первого сеанса олл райт . Через неделю опять попробуем. Надо сконцентрироваться. Да, главное — сконцентрироваться.

— Я бы… Док, я бы сказал, это опасная затея. — Джо вытер пот со лба.

Провожая Джо к выходу, доктор Милгройм затянул ту же песню:

— Я говорю, миссис Робинс… Совсем бестолковая. Нет, пусть остается, но вот была бы Сэйди жива, а так…

Подумал немного и добавил:

— Есть одна девушка, Беатрис. Да, Беатрис…

— Что за девушка, хорошенькая? Я считаю, девушка красивая должна быть, верно же, док? Вот я, если бы нашел девушку, а у нее несколько сотен, да такую, чтобы было на что посмотреть, то я…

Вдруг Джо помрачнел, вытер пятерней сопли и неожиданно закончил:

— Я человек отчаянный.

19

Когда Джо ушел, доктор Милгройм без пиджака, только в рубашке и брюках, долго сидел на крыльце, выпятив нижнюю губу, и отдувался: «П‑ф‑ф!» Еще и рожи корчил, тупо уставившись в никуда. Но если прохожий оборачивался на него, сразу принимал серьезный, глубокомысленный вид.

В одиннадцать часов доктор Милгройм вернулся в дом, плеснул в стакан воды и высыпал дозу морфина. С коробочкой морфина в руке надолго задумался, глядя в стену. Потом высыпал еще одну дозу. И еще одну. Атропин добавлять не стал. Включил радио, поймал станцию WAIF, закурил сигарету, опустился в мягкое кресло и пододвинул к себе стакан и шприц.

По Стэнтон‑стрит спешили прохожие, с Эллен‑стрит каждые две минуты над крышами с грохотом проносился поезд, у дверей сидели мужчины в расстегнутых рубашках и вели американские разговоры: «Не пойди Брайен против Маккинли, еще не такой бизнес был бы…» «Сто пятьдесят долларов аренда, сорок пять газ и электричество, и где, спрашивается…» «Я мастеру говорю: “Где мой пакет?” А он дурачком прикинулся…» Из окна доктора Милгройма радиостанция WAIF выдавала на всю улицу «Ночь в Дании».

После часу ночи прохожих стало мало, местные жители исчезли. Теперь поезда громыхали редко, затихла и станция WAIF, только радио в доме доктора Милгройма все не могло успокоиться: из дальних стран, где еще или, наоборот, уже день, электрическая вибрация проходила через пространство, иногда попадала во включенный приемник, и он сонно бормотал, говорил, напевал, как больной в бреду. Но Стэнтон‑стрит спала, и никто его не слышал. Не спал только перекресток с Клинтон‑стрит — Клинтон‑стрит не спит никогда, — и оттуда доносились, резко и отрывисто, хлопанье двери, твердые шаги по асфальту, звон выброшенной из окна бутылки. Вдруг кто‑то, как средь бела дня, заорал во всю глотку: «Эй, Мэ‑э‑экс!» И крик прилетел на Стэнтон‑стрит так же неожиданно, как, например, петушиное «кукареку» в синагогу во время тихой молитвы. И вот потянуло прохладным ветерком, первым прохладным ветерком, предвещающим скорое появление самой ранней нью‑йоркской пташки — молочника. И правда: вдруг, внезапно, где‑то закашлял двигатель, и по Саффолк‑стрит протарахтел грузовик. На улицу снова опустилась тишина, но уже ненадолго. Опять дохнул ветерок и принес откуда‑то аромат свежей выпечки. Светало. Люди. Лошади. Автомобили. Скрежет ключей в замках. Солнце за Ист‑Ривер над Бруклином. Лошади. Люди. Телеги. Поезд. Трамваи. Автомобили. Телеги. Люди. Лошади. День. День. День. День в Нью‑Йорке.

20

Ровно в семь проснулась радиостанция WAIF. Из окна доктора Милгройма разнеслось:

— G’d morning, ladies and gentlemen! Надеюсь, вы прекрасно выспались. Сейчас мы поднимем вас с постели избранными ариями из русской классической оперы. Those Russians, you know… Несмотря на все их недостатки… э… э… музыка у них…

Таким голосом, низким, грудным, с деланным прононсом мог говорить только высокоцивилизованный идиот. Так и представилась нордическая внешность: лошадиное лицо, серые глаза, редкие, седоватые волосы аккуратно расчесаны на прямой пробор и закинуты за уши. На тонких губах — «вильсоновская» улыбка.

Женский хор тихо запел по‑русски: «Ходим мы к Арагве светлой каждый вечер за водой…» , но тут проехала телега с пустыми молочными бидонами, и голоса потонули в их жестяном хохоте. Когда телега скрылась из виду, остались только последние, затаенные звуки, как вздох ветерка в поле. Демону повезло больше, его мощный голос дерзко врезался в шум Стэнтон‑стрит: «И будешь там царицей мира, подруга вечная моя…» В полвосьмого на углу Клинтон‑стрит появилась запыхавшаяся миссис Робинс. Шелковое платье в трамвае изрядно помялось, шляпка съехала набок, большие, глупые глаза покраснели от недосыпа. Миссис Робинс — ах, Б‑же мой! — забыла ключ, теперь придется будить доктора, чтобы он ей открыл. Она вразвалку взбежала по ступеням, чуть отдышалась и нажала кнопку звонка. Из окна, как белокрылые птицы, вылетали кокетливые, хмельные звуки «Ленского вальса» , но дверь не открывалась.